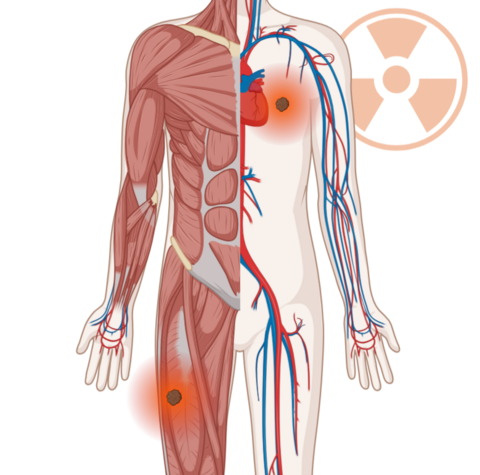

- Strahleninduzierte Sarkome (RIS) – also bösartige Tumoren, die selten nach einer früheren Bestrahlung entstehen – verändern das Leben von Betroffenen und Angehörigen oft grundlegend. Die seltene Erkrankung bringt viele Herausforderungen mit sich und kann Betroffene und Angehörige körperlich und emotional stark belasten.

- Hier erfahren Sie, welche Unterstützungsangebote es gibt und an welche Anlaufstellen Sie sich wenden können.

- Außerdem lesen Sie hier, wie Sie verlässliche Informationen finden und gemeinsam mit dem Behandlungsteam Entscheidungen treffen können.

Wichtig: Informationen aus dem Internet können Ihnen einen Überblick bieten. Sie sind aber nicht dazu geeignet, die Beratung durch einen Arzt oder eine Ärztin zu ersetzen.

Von ersten Anzeichen bis zur Therapie: Den eigenen Weg mitgestalten

Bild: © Krebsinformationsdienst, DKFZ; Foto: Tobias Schwerdt

Mit dem Verdacht auf ein strahleninduziertes Sarkom (RIS) beginnt für Betroffene und Angehörige ein herausfordernder Weg mit vielen wichtigen Entscheidungen – von der Diagnose bis zur Wahl der Behandlung.

Schon früh gibt es Hürden:

- Die Beschwerden sind anfangs oft nicht eindeutig und können Erkrankungen ähneln, die harmloser sind und häufiger auftreten.

- Nach einer Bestrahlung können Haut oder Gewebe verändert sein. Solche Veränderungen können einem Sarkom ähnlich sehen und lassen sich manchmal erst durch eine genaue Untersuchung richtig einordnen.

- Ärztinnen und Ärzte denken deshalb nicht immer sofort an ein Sarkom, wenn Betroffene mit ersten Symptomen zu ihnen kommen.

- Für Patientinnen, Patienten und Angehörige kann das mitunter lange Wartezeiten bis zur richtigen Diagnose bedeuten. Manchmal kommt es sogar zu falschen Diagnosen.

Diese Wartezeiten und Unsicherheiten sind für viele Betroffene und ihre Angehörigen belastend.

Deshalb ist besonders wichtig:

Besteht bei Ihrer Hausärztin oder dem behandelnden Facharzt der Verdacht auf ein strahleninduziertes Sarkom, sollten Betroffene mit dem Behandlungsteam frühzeitig ein zertifiziertes Sarkomzentrum kontaktieren. Das sind spezielle Kliniken mit nachgewiesener Erfahrung in der Diagnose und Behandlung von Sarkomen. Wie Sie Sarkomzentren in Ihrer Nähe finden, erfahren Sie in unserem Haupttext über RIS und in unserem Leitfaden bei Verdacht auf ein strahleninduziertes Sarkom (PDF).

Für eine Behandlungsmöglichkeit entscheiden

Auch in spezialisierten Sarkomzentren kann es Situationen geben, in denen mehr als ein Therapieweg infrage kommt. Es kann zum Beispiel sein, dass zwei Behandlungsmethoden gleich gut geeignet sind. Oder die wissenschaftlichen Erkenntnisse reichen bisher nicht aus, um eine Methode vorzuziehen. Die medizinischen Leitlinien für Weichgewebs- und Knochensarkome lassen auch deshalb einen gewissen Spielraum.

Beispiele für Situationen, in denen mehrere Behandlungen infrage kommen können:

- Wenn eine Operation geplant ist, stehen oft verschiedene chirurgische Strategien und Techniken zur Verfügung.

- Wenn eine Wiederbestrahlung derselben Körperregion infrage kommt, nennen die Leitlinien mehrere Verfahren, ohne eines eindeutig zu bevorzugen.

- Medikamentöse Behandlung: Bei manchen Sarkomtypen stehen verschiedene, ähnlich wirksame Medikamente oder Kombinationen von Medikamenten zur Auswahl.

- Es kann sein, dass mehrere Therapien – zum Beispiel Strahlentherapie, Chemotherapie und Operation – nacheinander vorgesehen sind und über die Reihenfolge entschieden werden muss.

Gut zu wissen

Medizinische Leitlinien geben Ärztinnen und Ärzten einen Überblick über die besten Methoden zur Prävention, Diagnose, Therapie und Nachsorge einer Erkrankung. Sie basieren auf den besten verfügbaren wissenschaftlichen Daten. Es gibt auch spezielle, leicht verständliche Leitlinien für Patientinnen und Patienten.

Das Behandlungsteam bezieht dann, zusätzlich zu den Leitlinien, weitere Punkte in die Entscheidung mit ein, zum Beispiel:

- die Erfahrung des Zentrums.

- welche Verfahren vor Ort verfügbar sind.

- die persönliche Situation und Wünsche der Betroffenen.

- eventuelle Begleiterkrankungen.

Gemeinsam mit dem Ärzteteam können Betroffene dann besprechen, welche Behandlungsoption für sie am besten passt. Manchmal gibt es mehrere mögliche Therapien, manchmal kommt medizinisch nur eine Behandlung infrage.

- Fragen Sie gezielt nach, wenn Sie wissen möchten, ob es neben den vorgeschlagenen Behandlungen weitere Therapieoptionen gibt.

Was ist mir wichtig?

Zum Weiterlesen

Weitere Tipps und Informationen finden Sie in unserem Informationsblatt "Behandlungswahl: Was muss ich wissen?" (PDF)

Erhalten Patienten und Angehörige mehrere Vorschläge zu möglichen Behandlungen, kann es hilfreich sein, sich vor einer Entscheidung ein paar Fragen zu stellen:

- Bin ich ausreichend informiert? Habe ich alle wichtigen Informationen zur Behandlung und den möglichen Folgen erhalten?

- Möchte ich die Entscheidung gemeinsam mit den Ärzten treffen oder sie lieber der Ärztin oder dem Arzt überlassen? Wie viel möchte ich insgesamt mitentscheiden?

- Werden die Kosten von meiner Krankenkasse übernommen?

- Welche weiteren Faktoren sind mir wichtig? Dazu können etwa mögliche Nebenwirkungen oder die Nähe zur Klinik zählen.

Wichtig

Es gibt nicht immer die eine "richtige" Entscheidung. Eine gute Entscheidung ist die, die medizinisch vertretbar ist und gleichzeitig zu Ihren persönlichen Vorstellungen und Lebensumständen passt. Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Entscheidung und sprechen Sie offen mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt über Ihre Unsicherheiten.

Wie kann ich in dieser Situation zu einer Entscheidung kommen? Manche Entscheidungen fühlen sich schwer an. Besonders, wenn es keine eindeutig "richtige" Antwort gibt. Die folgenden Strategien können dann helfen:

- Gespräche mit nahestehenden Personen: Der Austausch mit vertrauten Menschen kann dabei helfen, Gedanken zu sortieren und eine Entscheidung zu treffen, die sich stimmig anfühlt.

- Was ist einem in der aktuellen Lebenssituation besonders wichtig? Das können zum Beispiel sein: Lebensqualität, größtmögliche Heilungschancen oder das Vermeiden bestimmter Nebenwirkungen.

- Erfahrungsberichte von anderen Betroffenen: Auch wenn jede Krankheitsgeschichte individuell ist, kann es entlastend sein, zu hören, wie andere Menschen mit ähnlichen Situationen umgegangen sind. Angebote wie die der Deutschen Sarkom-Stiftung ermöglichen es, sich mit anderen Erkrankten und Genesenen auszutauschen.

- Psychoonkologische Unterstützung: Wenn sich Betroffene oder Angehörige durch die Entscheidungsfindung belastet oder überfordert fühlen, kann eine Psychoonkologin oder ein Psychoonkologe helfen. Sie unterstützen dabei, Gedanken zu ordnen und mit den emotionalen Herausforderungen umzugehen.

Psychische Belastungen bei strahleninduzierten Sarkomen

Gut zu wissen

Alle diese Gefühle und Reaktionen sind normal und dürfen ihren Raum haben. Im Umgang mit Ihrer Krebserkrankung gibt es keine "richtigen" oder "falschen" Gefühle.

Die Diagnose strahleninduziertes Sarkom (RIS) ist für viele Menschen ein Schock. Angst, Unsicherheit oder auch Gefühle wie Wut und Verzweiflung können auftreten.

Manche Betroffene hadern damit, dass das Ärzteteam ihnen bei der ersten Erkrankung eine Strahlentherapie empfohlen hat, selbst wenn diese für viele Menschen lebensrettend ist. Diese hat nun möglicherweise zu einer erneuten Krebserkrankung geführt. Sie fragen sich, ob sie sich in der Vergangenheit gegen diese Therapie hätten entscheiden sollen.

Wieso die Strahlentherapie trotzdem eine sehr wichtige Form der Krebstherapie ist, lesen Sie auch auf unserer FAQ-Seite.

Besonders belastend können beispielsweise die folgenden Situationen und Umstände sein:

- Langer Weg bis zur richtigen Diagnose: Der Weg zur Diagnose ist oft mühsam und kann lange dauern. Er kann Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörige stark fordern.

- Vertrauensverlust und Frustration: Bei manchen Betroffenen leidet das Vertrauen in Ärztinnen und Ärzte oder Therapien: Auch wenn die Strahlentherapie wichtig war, um die erste Erkrankung zu heilen, hat sie nun möglicherweise eine neue Krebserkrankung verursacht.

- Eine erneute Krebserkrankung: Nach einer ersten Krebserkrankung erneut die Diagnose Krebs zu erhalten, kann besonders belastend sein. Gedanken wie "Jetzt fängt alles wieder von vorne an!" sind in dieser Situation normal und nachvollziehbar.

- Eine seltene Krebserkrankung wie das strahleninduzierte Sarkom bringt besondere Herausforderungen mit sich. Betroffene finden häufig nur wenige andere Menschen, die dieselbe Diagnose erhalten haben, was den Austausch erschwert. Auch verlässliche Informationen sind, verglichen mit häufigeren Krebserkrankungen, seltener verfügbar. Studien zeigen, dass Menschen mit seltenen Tumorerkrankungen zudem häufiger psychische Belastungen wie Depressionen oder Ängste haben.

Angesichts dieser Belastungen und Herausforderungen haben sowohl Betroffene als auch Angehörige einen Anspruch auf professionelle Unterstützung. Welche Anlaufstellen es dafür gibt, lesen Sie im nächsten Kapitel.

Anlaufstellen und Unterstützungsangebote für Erkrankte und Angehörige

Bild: © Krebsinformationsdienst, DKFZ; Foto: Tobias Schwerdt

Für Betroffene mit einem strahleninduzierten Sarkom (RIS) und ihre Angehörigen gibt es verschiedene Unterstützungsangebote. Diese helfen bei seelischen Belastungen, bieten Orientierung im Gesundheitssystem und ermöglichen den Austausch mit anderen.

Erste Anlaufstellen bei psychischen Belastungen sind psychoonkologische Ansprechpartner in Kliniken und in psychosozialen Krebsberatungsstellen.

- Längerfristige Hilfe können oft spezialisierte psychotherapeutische Praxen leisten.

- Zusätzlich dazu können sich Betroffene und ihre Angehörigen in Selbsthilfegruppen austauschen, beispielsweise über den alltäglichen Umgang mit der Erkrankung.

Zum Weiterlesen

Ausführliche Informationen zu psychischen, rechtlichen und alltagsbezogenen Themen bei Krebs finden Sie auf weiteren Seiten des Krebsinformationsdienstes.

Angebote der Deutschen Sarkom-Stiftung

Die Deutsche Sarkom-Stiftung (DSS) richtet sich speziell an Menschen mit Sarkomen − unabhängig davon, ob sie durch eine Bestrahlung entstanden sind oder nicht. Die Internetseite der DSS bietet zahlreiche Möglichkeiten, sich zu informieren und mit anderen in Kontakt zu kommen:

- Zum Austausch – In regionalen Selbsthilfegruppen, die sich regelmäßig persönlich treffen, kommen Sarkom-Betroffene und ihre Angehörigen miteinander ins Gespräch.

- Zum Anhören – Podcast "selten & solide": In diesem Podcast sprechen Betroffene, Angehörige und Fachleute über das Leben mit Sarkomen, neue Behandlungsansätze und persönliche Erfahrungen.

- Zum Lesen – Mutmachgeschichten: Die Mutmachgeschichten sind persönliche Berichte darüber, wie andere Betroffene ihren Weg gefunden haben.

- Für weiterführendes Wissen – "WissensWert Online"-Webinare: Die DSS bietet regelmäßig Live-Vorträge zu Therapien, Studien und psychoonkologischen Themen an. Hier können Interessierte auch Fragen an Fachleute stellen. Die Webinare werden im Anschluss als Video hochgeladen.

- Kontakt zur DSS – Bei Fragen zum Angebot der Deutschen Sarkom-Stiftung können Sie die DSS sowohl schriftlich als auch telefonisch erreichen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Kontaktseite der DSS für Patientinnen und Patienten.

Gut zu wissen

Scheuen Sie sich nicht, verschiedene Angebote auszuprobieren. Manche Menschen bevorzugen reine Infoformate. Andere empfinden eine Kombination aus Wissen, persönlichen Erfahrungen und Austausch als hilfreich. Finden Sie heraus, was Sie am besten unterstützt.

Gute Kommunikation mit Ärztinnen und Ärzten

In der Anfangszeit der Erkrankung stehen oft viele Termine bei unterschiedlichen Fachärztinnen und Fachärzten an. Auch im weiteren Verlauf der Behandlung gibt es immer wieder wichtige Gespräche mit Ärztinnen und Ärzten. Dabei fällt es nicht immer leicht, alle Informationen zu erfassen. Das ist besonders der Fall, wenn Begriffe unklar sind oder Patientinnen und Patienten durch die belastende Situation verunsichert sind.

Eine gute Kommunikation mit den behandelnden medizinischen Experten kann dabei helfen, Unsicherheiten zu verringern und die eigene Behandlung selbstbestimmt mitzugestalten.

- Viele praktische Tipps finden Sie auch im Text Diagnose Krebs – Erste Schritte im Abschnitt "Arztgespräch: Wie kann ich mich gut vorbereiten?".

Fachbegriffe, Befunde und Co. – verständlich erklärt

- Beim Krebsinformationsdienst beantworten Ärztinnen und Ärzte auch Fragen zu Befunden oder erklären schwierige Fachbegriffe. Der Krebsinformationsdienst ist telefonisch und per E-Mail erreichbar.

- In unserem medizinischen Lexikon sind viele Fachbegriffe leicht verständlich erklärt. Darunter sind auch Begriffe, die im Zusammenhang mit Sarkomen fallen können.

Angehörige – wichtige Unterstützung auf Ihrem Weg

Angehörige spielen oft eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, eine Krebserkrankung zu bewältigen. Seltene Krebsarten wie das strahleninduzierte Sarkom (RIS) sind oft mit besonderen Herausforderungen verbunden – dann brauchen und beanspruchen Betroffene ihre Angehörigen oft besonders.

- Sie begleiten Patientinnen und Patienten zu Arztterminen.

- Sie suchen im Internet nach Informationen und unterstützen bei schwierigen Entscheidungen.

- Sie geben den Betroffenen Halt und zeigen ihnen, dass sie nicht allein mit der Erkrankung sind.

Das kann auch für Angehörige emotional sehr fordernd sein, zum Beispiel durch Sorgen, Unsicherheit oder das Gefühl, funktionieren zu müssen.

Hier können verschiedene Angebote hilfreich sein. Dabei sind viele der bereits im Text genannten Angebote für Betroffene auch für Angehörige offen. Diese finden Sie im Abschnitt Anlaufstellen und Unterstützungsangebote für RIS-Erkrankte und Angehörige.

Gut zu wissen

Angehörige sollten auch auf sich selbst achten. Es ist wichtig, dass auch sie die eigenen Kräfte gut einteilen und psychische Belastungen ernst nehmen.

- Suchen Sie sich psychoonkologische Hilfe, wenn Sie merken, dass Sie die Situation belastet. Auch Angehörigen steht Unterstützung zu. Viele Beratungsangebote richten sich ausdrücklich auch an Partnerinnen, Partner und andere Familienmitglieder oder Freunde. Mehr zu möglichen Anlaufstellen finden Sie im Abschnitt "Anlaufstellen und Unterstützungsangebote für RIS-Erkrankte und Angehörige".

Sich selbst auf die Suche begeben – verlässliche Informationen finden

Bild: © Krebsinformationsdienst, DKFZ; Foto: Tobias Schwerdt

Viele Betroffene und Angehörige mit strahleninduzierten Sarkomen (RIS) informieren sich im Internet über ihre Erkrankung. Doch nicht alle Informationen sind verständlich oder zuverlässig.

So finden Sie verlässliche Gesundheitsinformationen

- Starten Sie bei seriösen Quellen wie dem Krebsinformationsdienst oder der Deutschen Sarkom-Stiftung. Dort finden Sie verständliche und verlässliche Informationen zu Ihrer Erkrankung.

- Fragen Sie Ihr Behandlungsteam gezielt nach Informationen zur Erkrankung oder auch zu lokalen Selbsthilfegruppen.

- Die Internetseite gesundheitsinformation.de stellt wissenschaftlich geprüfte und laienverständliche Gesundheitsinformationen bereit. Sie enthält zwar keine Informationen speziell zu Sarkomen. Dafür gibt es aber viele verständliche Inhalte, beispielsweise zu Therapien und Arzneimitteln im Allgemeinen.

Zum Weiterlesen

- Das Informationsblatt "Krebs im Internet: So finden Sie gute Informationen" (PDF) bietet unter anderem eine Checkliste, um Online-Informationen schnell beurteilen zu können.

Hilfe beim Verstehen von klinischen Studien und wissenschaftlichen Texten

Zu RIS gibt es bislang nur wenige leicht verständliche Informationen im Internet.

Manche Ärztinnen und Ärzte möchten Betroffenen dennoch tiefergehende Informationen an die Hand geben. Sie greifen dann manchmal auf sogenannte wissenschaftliche "Paper" (englisch für "Artikel") zurück, also medizinische Fachartikel. Auch manche Betroffene oder Angehörige suchen gezielt nach aktuellen Forschungsergebnissen und stoßen dabei auf wissenschaftliche Texte.

Fragen Sie uns!

Sie müssen wissenschaftliche Fachartikel und Studienergebnisse nicht selbst lesen oder verstehen, wenn Sie dies schwierig finden. Wenn Sie Fragen zu Studien oder Forschungsergebnissen haben, unterstützen Sie auch die Ärztinnen und Ärzte des Krebsinformationsdienstes.

Kontaktieren Sie uns gern:

- telefonisch täglich von 8 bis 20 Uhr unter 0800 420 30 40 (kostenfrei) oder

- über ein datensicheres Kontaktformular oder per E-Mail an krebsinformationsdienst@dkfz.de

Für Betroffene und Angehörige, die sich mit der Erkrankung auch wissenschaftlich auseinandersetzen möchten, gibt es im Folgenden hilfreiche Texte und Internetlinks. Diese sollen Ihnen zeigen, wo Sie verlässliche Informationen zu klinischen Studien und wissenschaftlichen Texten finden:

- Auf unserer Internetseite "Krebsforschung und klinische Studien" lernen Sie die Grundlagen von Krebsforschung und klinischen Studien kennen.

- Auf der Themenseite "Evidenzbasierte Medizin und Leitlinien" erfahren Interessierte, wie medizinische Studien funktionieren und was Fachbegriffe wie „Evidenzstärke“ bedeuten.

- Das Leitlinienprogramm Onkologie stellt Leitlinien zur Krebsbehandlung bereit, darunter auch laienverständliche Patientenleitlinien.

Quellen und Links für Interessierte und Fachkreise

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl an hilfreichen Links zum Weiterlesen und Quellen, die für die Erstellung dieses Textes genutzt wurden.

Ergänzende Informationen: Die Inhalte zu RIS basieren auf Ergebnissen aus Fokusgruppen mit Patientinnen, Patienten und Angehörigen im Rahmen des Projekts TETRIS. TETRIS wurde im Rahmen des Seed Funding Programms des DKFZ-Hector Krebsinstituts an der Universitätsmedizin Mannheim gefördert.

Quellen und weiterführende Informationen

Leitlinien

Hinweis: Für strahleninduzierte Sarkome gibt es keine eigenen Leitlinien. Stattdessen gelten hier die übergeordneten Leitlinien, beispielsweise die für Weichteilsarkome (S3-Leitlinie).

Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): S3-Leitlinie Adulte Weichgewebesarkome, Langversion, 1.1, 2022, AWMF-Registernummer: 032/044OL (Stand 06/2022, aufgerufen am 20.05.2025).

- Die Leitlinie steht auch als Patientenleitlinie Weichgewebesarkome bei Erwachsenen zur Verfügung.

Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): Psychoonkologische Diagnostik, Beratung und Behandlung von erwachsenen Krebspatient*innen, Langversion 2.1, 2023, AWMF-Registernummer: 032-051OL (Stand 08/2023, aufgerufen am 12.06.2023).

- Die Leitlinie steht auch als Patientenleitlinie Psychosoziale Unterstützung für Krebspatienten und Angehörige zur Verfügung.

Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und medizinische Onkologie (DGHO): Onkopedia-Leitlinie Weichgewebssarkome (maligne Weichgewebstumoren) des Erwachsenen. Stand 04/2019, aufgerufen am 20.05.2025.

Die Deutsche Sarkom-Stiftung bietet eine Übersicht über alle deutschen Leitlinien zu Sarkomen.

Fachartikel (Auswahl)

Jakob J, Andreou D, Bedke J, et al. Ten recommendations for sarcoma surgery: consensus of the surgical societies based on the German S3 guideline "Adult Soft Tissue Sarcomas". Langenbecks Arch. Surg. 2023; 408(1):272. doi: 10.1007/s00423-023-03002-3.

Low CE, Loke S, Panga GE, Sim B, Yang VS. Psychological outcomes in patients with rare cancers: a systematic review and meta analysis. eClinicalMedicine. 2024; 72:102631. doi: 10.1016/j.eclinm.2024.102631

Shickh S, Leventakos K, Lewis MA et al. Shared Decision Making in the Care of Patients With Cancer. ASCO Educational Book. 2023; 43:e389516. doi: 10.1200/EDBK_389516