- Strahleninduzierte Sarkome (RIS) sind sehr seltene Spätfolgen einer Strahlentherapie. Meistens entstehen sie erst Jahre oder Jahrzehnte nach der Bestrahlung.

- Strahleninduzierte Sarkome werden im Prinzip genauso behandelt wie Sarkome, die eine andere Ursache haben.

- Da sie oft besonders aggressiv sind, ist eine frühe und konsequente Diagnostik und Behandlung wichtig.

Wichtig

Auch wenn die Strahlentherapie sehr selten zu einem strahleninduzierten Sarkom führen kann, ist sie eine sehr wichtige und wirksame Behandlung bei vielen Krebsarten.

Wichtig: Informationen aus dem Internet können Ihnen einen Überblick bieten. Sie sind aber nicht dazu geeignet, die Beratung durch einen Arzt oder eine Ärztin zu ersetzen.

Kurz erklärt: Was sind strahleninduzierte Sarkome?

Wichtiger Hinweis

RIS sind sehr selten, weshalb die Studienlage vergleichsweise "dünn" ist. Alle Texte über RIS folgen Leitlinien und wissenschaftlichen Studien. Wenn entsprechende Studiendaten oder Empfehlungen fehlen, ziehen die Texte die Erfahrung von Ärztinnen und Ärzten aus Sarkomzentren mit ein.

Strahleninduzierte Sarkome (RIS) sind Tumoren im Weichgewebe oder in den Knochen, die sehr selten als Folge einer früheren Strahlentherapie gegen Krebs auftreten können.

- Die Abkürzung RIS für strahleninduzierte Sarkome leitet sich von der englischen Übersetzung "Radiation-Induced Sarcoma" ab.

- Strahleninduziert heißt so viel wie "durch Strahlen verursacht".

- In Fachkreisen wird auch manchmal der Begriff "strahlenassoziiertes Sarkom" verwendet. Damit ist im Wesentlichen dasselbe gemeint wie mit dem Begriff "strahleninduziertes Sarkom".

- Strahleninduzierte Sarkome entwickeln sich im Durchschnitt erst 7 bis 16 Jahre nach einer Bestrahlung.

- Wie alle Sarkome werden auch strahleninduzierte Sarkome grob in Knochensarkome und Weichgewebesarkome (auch als Weichteilsarkome bekannt) unterteilt.

- Strahleninduzierte Sarkome sind oft hochgradige Tumoren. Das bedeutet: Sie wachsen schnell, können umliegendes Gewebe zerstören und bilden oft Metastasen. Metastasen sind Tochtergeschwülste in anderen Organen, zum Beispiel der Lunge.

Warum kann eine Strahlentherapie zu einer weiteren Krebserkrankung führen? Bei einer Strahlentherapie trifft die Strahlung nicht nur kranke Zellen. Die Strahlen können auch das Erbgut gesunder Zellen im bestrahlten Bereich schädigen. Dadurch kann es selten zu einer zweiten, unabhängigen Krebserkrankung kommen.

Das kann ein strahleninduziertes Sarkom sein. Das können aber auch andere Krebsarten sein, zum Beispiel Brustkrebs, wenn in der Vergangenheit der Brustkorb bestrahlt worden war.

Was sind Sarkome und was unterscheidet sie von anderen Krebsarten?

Sarkome sind seltene bösartige Tumoren, die aus Binde- und Stützgewebe entstehen – also zum Beispiel aus Muskeln, Knochen oder Blutgefäßen. Fachleute unterscheiden zwei große Gruppen von Sarkomen: Weichgewebesarkome entstehen im Weichgewebe – oft werden sie auch Weichteilsarkome genannt. Knochensarkome entstehen im Knochen.

Sarkome sind deutlich seltener als Karzinome, die aus Epithelgewebe hervorgehen. Dieses bildet beispielsweise die äußerste Schicht der Haut und die Oberflächen innerer Organe.

Mehr allgemeine Infos finden Sie in unserem Überblick zu Sarkomen.

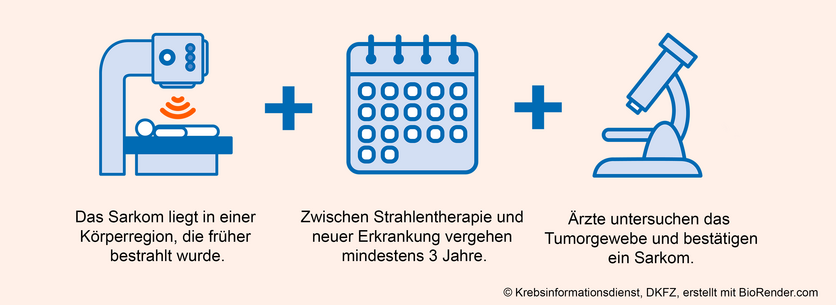

Kriterien für ein strahleninduziertes Sarkom

Ob Sarkome durch eine frühere Strahlentherapie entstanden sind oder nicht, ist schwer zu entscheiden. Die folgenden Kriterien weisen auf ein RIS hin:

- Das Sarkom liegt in einem Bereich, der zuvor bestrahlt wurde.

- Zwischen der Bestrahlung und der Entstehung des Sarkoms vergehen normalerweise mindestens 3 Jahre.

- Gründliche Untersuchungen des Tumorgewebes unter dem Mikroskop müssen bestätigen, dass es sich um ein Sarkom handelt.

- Dabei müssen sich die Zellen des Sarkoms unter dem Mikroskop von den Zellen der ursprünglich bestrahlten Krebsart unterscheiden.

Gut zu wissen

Einige dieser Kriterien gelten nicht nur für RIS, sondern auch für andere Krebsarten, die selten nach einer Strahlentherapie entstehen können. Die genannten Merkmale helfen jedoch dabei, speziell Sarkome als strahlenbedingt einzuordnen.

Vereinzelt sind in der Fachliteratur Angiosarkome beschrieben, die bereits einige Monate nach einer Strahlentherapie der Brust aufgetreten sind. Fachleute diskutieren, ob diese frühen Verläufe als RIS einzuordnen sind. Trotzdem gilt: Betroffene sollten bei anhaltenden Hautveränderungen im bestrahlten Bereich im Zweifel stets eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen – auch wenn noch keine 3 Jahre vergangen sind.

Bild: © Krebsinformationsdienst, DKFZ; erstellt mit BioRender.com

Wie häufig treten strahleninduzierte Sarkome auf?

Strahleninduzierte Sarkome (RIS) sind sehr selten. Studien zeigen, dass nur sehr wenige Menschen, die eine Strahlentherapie erhalten, später deswegen ein Sarkom entwickeln.

- Je nach Krebsart und Beobachtungszeitraum entwickeln etwa 1–3 von 1.000 Behandelten ein strahleninduziertes Sarkom. Das ist sehr selten und bedeutet auch: 997 bis 999 von 1.000 Erwachsenen, die eine Strahlentherapie erhalten, bekommen kein RIS. Ältere Studien nennen bei großflächigen Bestrahlungen des Beckenbereichs bei Frauen etwa 8 von 1.000 Personen.

- In Deutschland erkranken jedes Jahr wenige hundert Menschen an einem RIS.

- Das Durchschnittsalter, in dem Erwachsene an einem strahleninduzierten Sarkom erkranken, liegt zwischen 50 und 67 Jahren.

- Etwa doppelt so viele Frauen wie Männer erkranken an RIS: Am häufigsten entstehen RIS nach einer Bestrahlung der Brust; deshalb sind insgesamt mehr Frauen betroffen. Ein erhöhtes biologisches Risiko für Frauen ist bislang aber nicht belegt. Bei manchen Unterarten ist das Verhältnis zwischen betroffenen Frauen und Männern ausgeglichen.

Risikofaktoren und Prognose

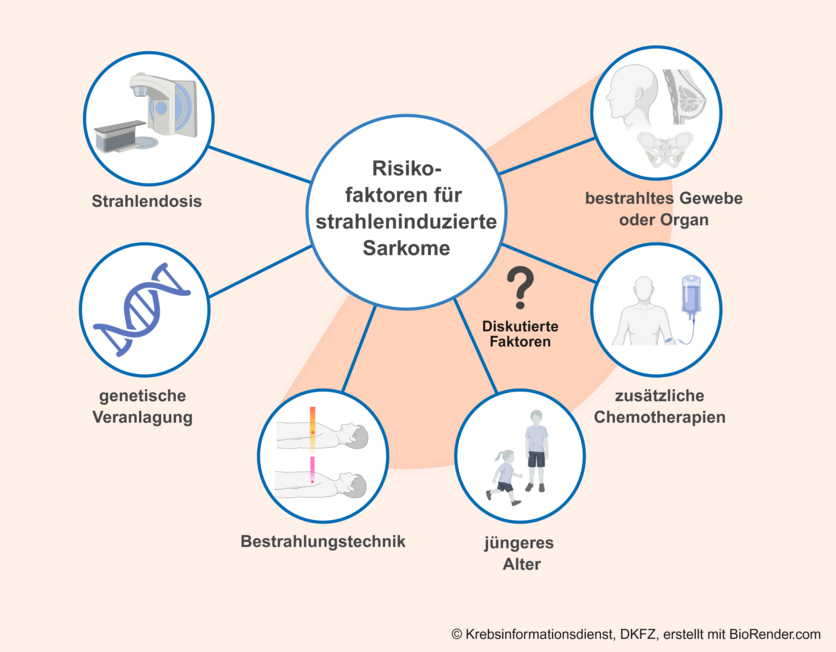

Gibt es Risikofaktoren für strahleninduzierte Sarkome (RIS)?

Die Risikofaktoren für RIS sind noch nicht vollständig bekannt. Erste Studien deuten darauf hin, dass verschiedene Faktoren das Risiko erhöhen können, ein strahleninduziertes Sarkom zu entwickeln.

Diese Faktoren sind beispielsweise:

- eine hohe Strahlendosis bei der früheren Strahlentherapie; Expertinnen und Experten vermuten, dass gilt: Je höher die insgesamt verabreichte Strahlendosis, desto höher das Risiko für RIS

- eine genetische Veranlagung

Darüber hinaus diskutieren Fachleute auch die folgenden Faktoren als mögliche Risikofaktoren:

- ein jüngeres Alter bei der Strahlentherapie

- bestimmte Chemotherapien, die eine Patientin oder ein Patient zusätzlich zur Strahlentherapie erhalten hat

- welches Gewebe oder Organ bestrahlt wurde

- die eingesetzte Bestrahlungstechnik

Gut zu wissen

Einige der genannten Risikofaktoren für RIS begünstigen generell eine zweite Krebserkrankung nach einer Strahlentherapie. Alle gelten aber auch ganz konkret als Faktoren, die das Risiko für strahleninduzierte Sarkome erhöhen.

Bild: © Krebsinformationsdienst, DKFZ; erstellt mit BioRender.com

Strahlentherapie: Lebensrettend, trotz geringer Risiken

Wenn Sie an Krebs erkrankt sind und Ihnen als Behandlung eine Strahlentherapie empfohlen wurde, fragen Sie sich jetzt vielleicht: Sollte ich die Behandlung wegen des Risikos für ein strahleninduziertes Sarkom ablehnen?

Die klare Antwort lautet: Nein, die Strahlentherapie ist nach wie vor eine sehr wirksame und sinnvolle Behandlungsmethode bei Krebs.

Bevor Ärztinnen und Ärzte eine Strahlentherapie empfehlen, wägen sie sorgfältig den individuellen Nutzen und das Risiko von Nebenwirkungen ab.

Normalerweise ist der Nutzen der Strahlentherapie, etwa die Verbesserung der Heilungschance, deutlich größer als das geringe Risiko einer strahleninduzierten Krebserkrankung, beispielsweise eines RIS.

Gleichzeitig ist es sinnvoll, auch Jahre nach der Strahlentherapie auf Veränderungen im bestrahlten Gebiet zu achten. Wird ein strahleninduziertes Sarkom früh erkannt, sind die Heilungschancen meist besser.

Wie sind die Prognose und Heilungschancen bei RIS?

Pauschale Aussagen zur Prognose von strahleninduzierten Sarkomen lassen sich nicht treffen.

Häufig gilt die Prognose bei strahleninduzierten Sarkomen als ungünstiger als bei anderen Sarkomen. Da aber die bisherigen Studien teilweise zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, müssen weitere Forschungsarbeiten diesen Zusammenhang erst noch genauer beleuchten.

Genau wie bei Sarkomen, die unabhängig von einer Strahlentherapie entstehen, hängen die individuelle Prognose und Heilungschancen von verschiedenen Faktoren ab.

Dazu gehören zum Beispiel:

- wie groß der Tumor ist und wo im Körper er liegt,

- aus welchem Gewebe er entstanden ist und

- wie weit die Erkrankung bereits fortgeschritten ist und ob es Tochtergeschwülste (Metastasen) gibt.

Auch der allgemeine Gesundheitszustand spielt eine Rolle.

Gut zu wissen

Auch wenn die Prognose bei RIS oft als ungünstig gilt, ist es grundsätzlich möglich, strahleninduzierte Sarkome zu heilen. Dafür müssen sie vor allem früh erkannt und konsequent behandelt werden – am besten von Ärztinnen und Ärzten mit viel Erfahrung in dieser Krebsart. Diese finden Sie am häufigsten in zertifizierten Sarkomzentren.

Wo und in welcher Form treten strahleninduzierte Sarkome auf?

Wo im Körper tritt RIS am häufigsten auf?

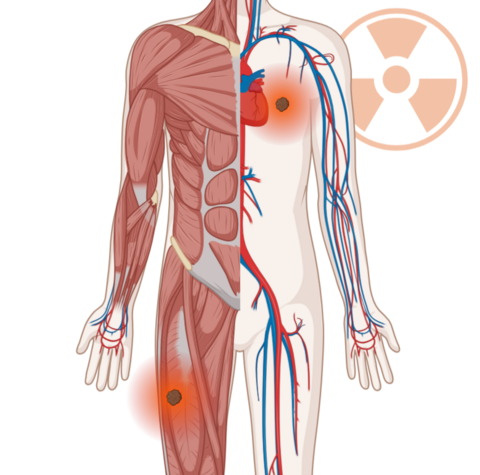

Bild: © Krebsinformationsdienst, DKFZ; erstellt mit BioRender.com

Die Abbildung zeigt Körperregionen, in denen strahleninduzierte Sarkome hauptsächlich auftreten. Am häufigsten tritt RIS am Rumpf auf. Dieser umfasst den Brustkorb, den Bauch und das Becken. Eine Strahlentherapie dieser Körperregionen ist aber nicht grundsätzlich gefährlicher. Expertinnen und Experten diskutieren zwar, ob einzelne Gewebe anfälliger dafür sind, ein RIS zu entwickeln. Ein Zusammenhang ist bislang aber nicht bewiesen.

Vor allem handelt es sich um Körperregionen:

- die bei Krebserkrankungen besonders oft bestrahlt werden und

- in denen auch Krebserkrankungen auftreten, die Ärztinnen und Ärzte gut behandeln können, sodass Betroffene lange überleben. Ein RIS entsteht oft viele Jahre nach einer Strahlentherapie – deshalb erkranken häufiger Langzeitüberlebende.

Welche Sarkomarten treten bei RIS am häufigsten auf?

Zum Weiterlesen

Mehr Details zu den verschiedenen Sarkomarten lesen Sie unter Weichteilsarkome: Einteilung sowie auf den Seiten der Deutschen Sarkom-Stiftung.

Etwa 7 bis 8 von 10 RIS sind Weichteilsarkome. Seltener, nämlich 2 bis 3 von 10 RIS, treten sie als Knochensarkome auf. Die genaue Art des Sarkoms wird nach Entnahme einer Gewebeprobe durch eine Untersuchung unter dem Mikroskop festgestellt. Genetische Untersuchungen können die Diagnose unterstützen.

Häufige Weichteilsarkome bei RIS sind:

- Angiosarkom (bösartiger Tumor der Blutgefäße; zum Beispiel in der Haut der Brust)

- Undifferenziertes pleomorphes Sarkom (UPS) (unspezifischer, aggressiver Weichgewebstumor)

- Leiomyosarkom (bösartiger Tumor des Muskelgewebes)

- Fibrosarkom (bösartiger Tumor des Bindegewebes)

Häufige Knochensarkome bei RIS sind:

- Osteosarkom (bösartiger Knochentumor)

- Chondrosarkom (bösartiger Tumor des Knorpelgewebes)

Die exakte Bestimmung des Tumors unter dem Mikroskop ist sehr wichtig. Denn je nachdem, um welchen Sarkomtyp es sich handelt, können sich die Therapie und die Prognose unterscheiden.

Welche Symptome habe ich bei einem strahleninduzierten Sarkom?

Strahleninduzierte Sarkome machen sich oft als tastbare, langsam wachsende Schwellung im zuvor bestrahlten Bereich bemerkbar. Sie können anfangs auch einem Bluterguss ähnlich sehen. Schmerzen sind vor allem bei Knochensarkomen möglich. Bei Weichteilsarkomen treten sie dagegen eher selten auf.

Zusätzlich können allgemeine Beschwerden auftreten, etwa Appetitlosigkeit, Schwäche, ausgeprägte Erschöpfung, Blutarmut oder unerklärlicher Gewichtsverlust.

Da die Beschwerden oft nicht eindeutig sind, ist es wichtig, diese von einem Arzt oder einer Ärztin abklären zu lassen.

- Ausführlichere Informationen zu möglichen Symptomen lesen Sie im Internettext "Strahleninduzierte Sarkome (RIS) – Häufige Fragen und Antworten" sowie im Text über Symptome bei Weichteilsarkomen.

Gut zu wissen

Nach einer Strahlentherapie kommt es im bestrahlten Bereich häufig zu Hautveränderungen. Das ist meist normal und kein Hinweis auf ein RIS.

- Achten Sie auch nach einigen Jahren auf neue Veränderungen.

- Gehen Sie zum Arzt oder zur Ärztin, wenn diese nicht von selbst verschwinden, größer werden oder länger als vier Wochen bestehen bleiben.

- Lassen Sie solche Veränderungen stets ärztlich abklären – auch wenn noch keine 3 Jahre seit der Bestrahlung vergangen sind.

Wie können strahleninduzierte Sarkome aussehen?

Strahleninduzierte Sarkome können sehr unterschiedlich aussehen. Achten Sie auf neue, anhaltende Veränderungen im früher bestrahlten Bereich:

- Unter der Haut: Feste Schwellung, die langsam größer wird. Meist tut diese nur wenig weh.

- Haut (beispielsweise an der Brust): Rötliche, violette oder bläuliche Flecken, die nicht verschwinden. Diese können Blutergüssen ähnlich sehen. Später können kleine Knötchen, Krusten oder stärker sichtbare Äderchen entstehen.

- Knochen: Anhaltende, zunehmende Schmerzen, auch nachts. Schwellungen. Seltener sind Knochenbrüche ohne entsprechenden Auslöser.

Nicht jede Veränderung bedeutet Krebs. Lassen Sie neue Schwellungen oder Flecken ärztlich abklären, wenn diese selbst nach einigen Wochen nicht abklingen oder sogar wachsen.

Wie wird ein RIS festgestellt?

Um die Diagnose eines strahleninduzierten Sarkoms (RIS) zu stellen, beginnen Ärzte meist mit einer Bildgebung. Das bedeutet, die Patientin oder der Patient erhält zum Beispiel einen Ultraschall oder eine Magnetresonanztomographie (MRT).

Erhärtet sich dabei der Verdacht auf ein Sarkom, entnimmt die Ärztin oder der Arzt anschließend eine Gewebeprobe (Biopsie), die unter dem Mikroskop untersucht wird. Dabei wird überprüft, ob es sich um ein Sarkom handelt.

Es gibt viele verschiedene Sarkomarten und die Zuordnung kann manchmal herausfordernd sein. Expertinnen und Experten empfehlen daher, die Biopsie idealerweise bereits in einem Sarkomzentrum durchführen zu lassen.

Gut zu wissen

Ob die Biopsie bei der Fachärztin/dem Facharzt ohne Sarkom-Spezialisierung oder idealerweise in einem Sarkomzentrum erfolgt – noch wichtiger als der Ort, an dem die Biopsie durchgeführt wird, ist laut Sarkomexperten, dass überhaupt eine Biopsie vor der Operation stattfindet. Oft ermöglicht erst diese die korrekte Diagnose und eine optimale Operationsplanung.

Ist das Ergebnis der ersten Untersuchung nicht eindeutig, kann eine sogenannte Referenzpathologie die Gewebeproben erneut prüfen. Erfahrene Fachleute bestätigen oder korrigieren so die Diagnose, idealerweise im Rahmen eines Sarkomzentrums.

Ob das Sarkom durch eine frühere Strahlentherapie verursacht wurde, beurteilen Ärztinnen und Ärzte anhand der Kriterien für ein strahleninduziertes Sarkom und mit speziellen genetischen Tests am Tumorgewebe. Diese Tests können typische Veränderungen in den Krebszellen zeigen.

- Beispiel strahleninduziertes Angiosarkom (RIAS) der Brust: Hier ist häufig das sogenannte MYC-Gen vermehrt vorhanden. Bestimmte Gentests auf MYC können deshalb manchmal die Diagnose von RIAS unterstützen. Diese Tests erfolgen üblicherweise in einem Sarkomzentrum.

- Weitere Details zur Diagnostik lesen Sie im Text zur Diagnose von Weichteilsarkomen.

Erste Schritte bei Verdacht auf RIS und nach der Diagnose – ein Leitfaden

Der Verdacht auf ein strahleninduziertes Sarkom oder sogar die gesicherte Diagnose wirft viele Fragen bei Betroffenen und Angehörigen auf. Oft ist die Situation belastend und mit Unsicherheiten verbunden.

- Unser Leitfaden bei Verdacht auf ein strahleninduziertes Sarkom (PDF) soll in dieser ersten Phase helfen, einen Überblick zu gewinnen und sich gut auf die nächsten Schritte vorzubereiten.

Zum Weiterlesen

Neben dem Leitfaden bei Verdacht auf RIS bieten wir Ihnen weitere unterstützende Informationsblätter für Krebserkrankungen an.

- Im Informationsblatt "Krebsverdacht: Wie geht es jetzt weiter?" (PDF) erfahren Sie, welche Schritte zu diesem Zeitpunkt wichtig sind, welche Untersuchungen zur Klärung beitragen können und wo Sie Unterstützung finden.

- Das Informationsblatt "Diagnose Krebs: Tipps für die erste Zeit" (PDF) beantwortet erste Fragen, zeigt nächste Schritte auf und nennt mögliche Ansprechpartner: Von Arzt- und Kliniksuche über Behandlungsplanung bis zu psychosozialer Unterstützung.

Wie werden strahleninduzierte Sarkome behandelt?

Die meisten strahleninduzierten Sarkome (RIS) werden im Prinzip genauso behandelt wie andere lokal begrenzte oder fortgeschrittene Sarkome, die ohne eine Bestrahlung entstanden sind. Expertinnen und Experten forschen jedoch an Behandlungen, die spezifisch auf RIS zugeschnitten sind.

Hinweise auf eine zugeschnittene Therapie – strahleninduziertes Angiosarkom (RIAS) der Brust

Laut aktuellen Studien kann bei RIAS der Brust vor der Operation manchmal eine Chemotherapie mit dem Medikament Paclitaxel sinnvoll sein. Da diese vor der Operation stattfindet, nennen sie Fachleute auch neoadjuvante Chemotherapie. In Studien hat sie Tumoren verkleinert und die Zeit ohne Fernmetastasen verlängert. Größere, aussagekräftige Studien stehen aber zum jetzigen Zeitpunkt noch aus.

Allgemeines Vorgehen bei RIS: Ärzte versuchen – wenn möglich – das strahleninduzierte Sarkom in einer Operation vollständig zu entfernen. Das Ziel einer Operation bei einem lokal begrenzten Sarkom ist idealerweise eine sogenannte R0-Resektion mit Sicherheitsabstand. R0 bedeutet: Im Randbereich des entnommenen Gewebes lassen sich unter dem Mikroskop keine Tumorzellen mehr nachweisen.

- Wie groß der notwendige Sicherheitsabstand ist, hängt unter anderem von der Lage und Nachbarstrukturen ab. Natürliche Gewebeschichten wie Faszien können einen kleineren Abstand ermöglichen.

- Außerdem achten Chirurginnen und Chirurgen heute darauf, die Funktion und möglichst auch das Aussehen der betroffenen Körperstelle zu erhalten.

Zusätzlich können eine Chemotherapie oder auch eine erneute Strahlentherapie helfen. Manchmal können auch neue Therapien in einer klinischen Studie infrage kommen.

Weitere Details zur Behandlung, etwa zur Operationsplanung und zu eingesetzten Chemotherapien, finden Sie in unserem ausführlichen Text Strahleninduzierte Sarkome (RIS) – Häufige Fragen und Antworten.

Zweitmeinung bei strahleninduziertem Sarkom

Sind Sie über 18 Jahre alt und werden bereits wegen eines strahleninduzierten Sarkoms behandelt?

Dann bietet Ihnen die Universitätsmedizin Mannheim aktuell die Möglichkeit, eine Zweitmeinung einzuholen. Zunächst prüfen Ärzte, ob eine Genanalyse des Tumorgewebes und eine Blutanalyse durchgeführt werden können. Ist dies der Fall, ergeben sich daraus manchmal neue, individuell angepasste Behandlungsoptionen.

Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten der Universitätsmedizin Mannheim.

(Stand: November 2025. Das Angebot ist Teil der TETRIS-Studie.)

Welche Therapie sinnvoll ist, hängt unter anderem von den folgenden Faktoren ab:

- Um welche Sarkomart handelt es sich genau?

- Wie groß ist der Tumor und hat sich das Sarkom bereits im Körper ausgebreitet?

- Wie gut kann das Sarkom operiert werden?

- Wie gut ist der Allgemeinzustand der betroffenen Person?

Zum Weiterlesen

Mehr Informationen zur Behandlung von RIS finden Sie im Internettext "Strahleninduzierte Sarkome (RIS) – Häufige Fragen und Antworten" und in den folgenden Texten zur Behandlung von Sarkomen allgemein:

- Ist das Sarkom in einem frühen Stadium, können Sie mehr unter Therapie von lokal begrenzten Sarkomen erfahren.

- Hat sich das Sarkom bereits im Körper ausgebreitet, finden Sie weitere Informationen in unserem Text über die Therapie von fortgeschrittenen Weichteilsarkomen.

Ist eine Wiederbestrahlung möglich?

Bei einem strahleninduzierten Sarkom stellen sich viele Betroffene die Frage, ob eine erneute Bestrahlung medizinisch sinnvoll oder überhaupt möglich ist.

Auch wenn ein Sarkom als Folge einer früheren Bestrahlung entstanden ist, kann eine erneute Bestrahlung – teils kombiniert mit Wärmebehandlung (Hyperthermie) – eine Therapieoption sein.

Ob jedoch eine Wiederbestrahlung infrage kommt, lässt sich nicht allgemein beantworten.

Das wird jeweils individuell in einem Team aus Onkologen, Strahlentherapeuten, Chirurgen und weiteren Ärztinnen und Ärzten gemeinsam mit den Betroffenen abgewogen.

Dabei spielen unter anderem folgende Fragen eine Rolle:

- Wie groß ist das Sarkom und wo genau liegt es (oberflächlich oder in der Tiefe)?

- Welches Gewebe soll bestrahlt werden?

- Mit wie viel Strahlung wurde das betroffene Gewebe bereits in Summe behandelt?

- Gibt es Organe oder Strukturen in der Nähe, die nicht erneut bestrahlt werden sollten oder Gewebe, das Schaden nehmen könnte?

- Welche Sarkomart ist es?

- Kann das Sarkom gut operiert werden?

Anlaufstellen für Betroffene und Angehörige

Zertifizierte Sarkomzentren

Gut zu wissen

Studien zufolge sind die Heilungschancen in spezialisierten Sarkomzentren höher als in Kliniken ohne diese Spezialisierung.

In zertifizierten Sarkomzentren finden Sie erfahrene Expertinnen und Experten für die Diagnose und Behandlung von strahleninduzierten Sarkomen. Ihr behandelnder Arzt oder Ihre Ärztin kann Sie dorthin überweisen, um den Verdacht auf eine solche Erkrankung abzuklären und gegebenenfalls die Behandlung durchzuführen.

- In der öffentlichen Datenbank von OncoMap finden Sie nahegelegene und zertifizierte Sarkomzentren in Deutschland.

- Auf den Seiten der Deutschen Sarkom-Stiftung gibt es außerdem eine übersichtliche Deutschlandkarte mit allen zertifizierten Sarkomzentren. Mit einem Klick auf das gewünschte Zentrum erhalten Sie detaillierte Informationen, zum Beispiel zu Kontaktdaten und den jeweiligen Schwerpunkten.

Zentren ohne Zertifizierung

Es gibt auch Zentren ohne Zertifizierung, die über viel Erfahrung in der Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Sarkomen verfügen können, beispielsweise große Krankenhäuser oder Universitätskliniken.

- Bei der Wahl der richtigen Klinik können Betroffene Hilfe und nützliche Hinweise von der Deutschen Sarkom-Stiftung erhalten.

Deutsche Sarkom-Stiftung

Die Deutsche Sarkom-Stiftung ist das größte Netzwerk in Deutschland für Betroffene mit Sarkomen und ihre Angehörigen − ganz unabhängig von der Ursache.

Auf der Internetseite der Deutschen Sarkom-Stiftung gibt es Beratungsangebote, Informationen zu Selbsthilfegruppen und einiges mehr.

Ein wichtiges Projekt der Stiftung ist die jährlich stattfindende Sarkomkonferenz. Hier tauschen sich Fachleute aus Medizin und Forschung mit Patientinnen und Patienten aus.

Mehr zu den Angeboten der Deutschen Sarkom-Stiftung erfahren Sie auch in unserem Text Umgang mit strahleninduzierten Sarkomen.

Quellen und Links für Interessierte und Fachkreise

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl an hilfreichen Links zum Weiterlesen und Quellen, die für die Erstellung dieses Textes genutzt wurden.

Ergänzende Informationen: Die Inhalte zu RIS basieren auf Ergebnissen aus Fokusgruppen mit Patientinnen, Patienten und Angehörigen im Rahmen des Projekts TETRIS. TETRIS wurde im Rahmen des Seed Funding Programms des DKFZ-Hector Krebsinstituts an der Universitätsmedizin Mannheim gefördert.

Quellen und weiterführende Informationen

Leitlinien

Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): S3-Leitlinie Adulte Weichgewebesarkome, Langversion, 1.1, 2022, AWMF-Registernummer: 032/044OL (Stand 06/2022, aufgerufen am 07.11.2025).

- Die Leitlinie steht auch als Patientenleitlinie Weichgewebesarkome bei Erwachsenen zur Verfügung.

Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und medizinische Onkologie (DGHO): Onkopedia-Leitlinie Weichgewebssarkome (maligne Weichgewebstumoren) des Erwachsenen. Stand 04/2019, aufgerufen am 07.11.2025.

Fachartikel (Auswahl)

Bonito FJP, de Almeida Cerejeira D, Dahlstedt-Ferreira C, Oliveira Coelho H, Rosas R. Radiation-induced angiosarcoma of the breast: A review. Breast J. 2020; 26(3):458−463. doi: 10.1111/tbj.13504

Giannini L, Incandela F, Fiore M, Gronchi A, Stacchiotti S, Sangalli C, Piazza C. Radiation-Induced Sarcoma of the Head and Neck: A Review of the Literature. Front Oncol. 2018; 8:449. doi: 10.3389/fonc.2018.00449

Inchaustegui ML, Kon-Liao K, Ruiz-Arellanos K, Silva GAE, Gonzalez MR, Pretell-Mazzini J. Treatment and Outcomes of Radiation-Induced Soft Tissue Sarcomas of the Extremities and Trunk-A Systematic Review of the Literature. Cancers (Basel). 2023; 15(23). doi: 10.3390/cancers15235584

Käcker C, Marx A, Mossinger K, Svehla F, Schneider U, Hogendoorn PC, et al. High frequency of MYC gene amplification is a common feature of radiation-induced sarcomas. Further results from EORTC STBSG TL 01/01. Genes Chromosomes Cancer. 2013;52(1):93−98. doi: 10.1002/gcc.22009

Ribeiro MF, Peretz Soroka H, Bhura Z, Hirsch I, Wunder J, Ferguson P, et al. Clinico-demographic characteristics and outcomes of radiation-induced sarcomas (RIS): a CanSaRCC study. Ther Adv Med Oncol. 2023;15:17588359231198943. doi: 10.1177/17588359231198943

Snow A, Ring A, Struycken L, Mack W, Koc M, Lang JE. Incidence of radiation induced sarcoma attributable to radiotherapy in adults: A retrospective cohort study in the SEER cancer registries across 17 primary tumor sites. Cancer Epidemiol. 2021; 70:101857. doi: 10.1016/j.canep.2020.101857

Van der Burg SJC, Reijers SJM, Kuijpers A, Heimans L, Scholten AN, Haas RLM, et al. Neoadjuvant chemotherapy for radiation associated angiosarcoma (RAAS) of the breast: A retrospective single center study. Breast. 2024;78:103825. doi: 10.1016/j.breast.2024.103825