- Die Erkrankung an einem Weichteilsarkom ist ein belastender Einschnitt im Leben. Vieles verändert sich und der Alltag mit der Erkrankung ist mit neuen Herausforderungen verbunden.

- Konnte ein Weichteilsarkom entfernt werden? Dann kann eine Rehabilitation helfen, in den Alltag zurückzufinden.

- Für Betroffene ist Hilfe beim Umgang mit der Erkrankung wichtig: Dafür gibt es verschiedene Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner.

Wichtig: Informationen aus dem Internet können Ihnen einen Überblick bieten. Sie sind aber nicht dazu geeignet, die Beratung durch einen Arzt oder eine Ärztin zu ersetzen.

Wichtiges in Kürze

An einem bösartigen Tumor wie einem Weichteilsarkom zu erkranken verändert das Leben von Betroffenen und ihren Familien oft grundlegend. Viele haben Fragen und Sorgen rund um Diagnose und Behandlung. Im Verlauf kommen oft auch Unsicherheiten und Ängste vor Nebenwirkungen und bleibenden Langzeit- und Spätfolgen hinzu. Mit diesen umzugehen, kann Bestandteil einer Reha sein.

Auch nach einer Reha kann es herausfordernd sein, in den Alltag zurückzukehren. Je nach Art der Erkrankung und Therapie können Betroffene verschiedene Einschränkungen haben, die sich auf ihr alltägliches Leben auswirken. Betroffenen kann es schwerfallen, mit den Belastungen durch die Krankheit umzugehen – insbesondere, wenn ein Weichteilsarkom möglicherweise nicht geheilt werden kann.

Unabhängig davon, in welcher Phase der Erkrankung sich jemand befindet: Es gibt Anlaufstellen und Ansprechpartner, die bei Fragen und Problemen weiterhelfen können.

Zum Weiterlesen

Belastende Symptome, Nebenwirkungen, Langzeit- und Spätfolgen

Bild: © Jelena Stanojkovic, Adobe Stock

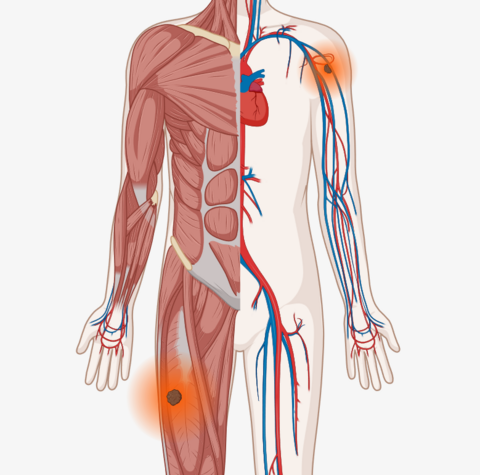

Nicht nur ein Sarkom selbst, sondern auch die Krebstherapie kann Nebenwirkungen, Langzeit- und Spätfolgen mit sich bringen.

Zu den häufigen Folgen eines Weichteilsarkoms gehören:

- Schmerzen: Unabhängig von der Lage des Sarkoms berichten viele Patientinnen und Patienten von Schmerzen. Diese können beispielsweise durch einen Tumor selbst, aber auch eine umfassende Operation verursacht werden.

- Fatigue: Auch eine starke Erschöpfung ist sehr häufig.

- Funktionsstörungen: Besonders bei Sarkomen in Armen und Beinen kann die Beweglichkeit nach der Behandlung stark eingeschränkt sein.

- Lymphödeme: Vor allem nach umfangreichen Operationen oder Bestrahlung kann sich Lymphflüssigkeit im Gewebe stauen.

- Psychosoziale Belastungen: Neben körperlichen Folgen können auch seelische Belastungen und soziale Probleme auftreten. Denn die Erkrankung zu verarbeiten ist nicht immer leicht.

Darüber hinaus können je nach persönlicher Situation weitere oder andere Nebenwirkungen, Langzeit- und Spätfolgen vorkommen.

Viele Therapiefolgen lassen sich durch entsprechende Vorbereitung und Unterstützung auffangen, lindern oder weitgehend vermeiden. Darüber hinaus kann eine Rehabilitation nach der Therapie Patientinnen und Patienten dabei helfen, körperliche Einschränkungen zu verbessern und mit den verschiedenen Belastungen umzugehen. Betroffene können Beschwerden frühzeitig bei den behandelnden Ärztinnen und Ärzten ansprechen – egal, ob sie vor, während oder nach einer Behandlung auftreten.

Rehabilitation bei Weichteilsarkomen

Ein Weichteilsarkom und dessen Behandlung ist für Betroffene oft mit belastenden Symptomen, Nebenwirkungen oder Spätfolgen verbunden. Je nachdem, wo im Körper ein Weichteilsarkom liegt, kann etwa eine Operation weitreichende Folgen haben: Patientinnen und Patienten sind dann zum Beispiel weniger beweglich. Auch Nebenwirkungen wie starke Erschöpfung (Fatigue) können über den Behandlungszeitraum hinaus belasten und eine Rückkehr in den Alltag erschweren.

In der Rehabilitation ("Reha") unterstützen Fachleute Betroffene mit gezielten Maßnahmen.

Gut zu wissen

Eine Anschlussheilbehandlung wird in der Regel bereits in der Klinik von den behandelnden Ärztinnen und Ärzten oder dem Sozialdienst auf den Weg gebracht.

Für die Reha gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- Fachleute empfehlen, wenn möglich eine sogenannte Anschlussrehabilitation (AHB) zu machen. Diese beginnt in der Regel innerhalb von 2 Wochen nach dem Ende der Therapie.

- Auch später können Patientinnen und Patienten noch eine onkologische Reha machen.

Fachleute empfehlen, die Reha in einer Einrichtung zu machen, die auf Krebserkrankungen spezialisiert ist. Zusätzlich kann ein orthopädischer Schwerpunkt sinnvoll sein, insbesondere für Patientinnen und Patienten, die nach einem Sarkom in Armen oder Beinen ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind.

Wichtig zu wissen: Nicht immer lassen sich in einer Anschlussheilbehandlung oder medizinischen Reha alle Einschränkungen vollständig behandeln. Wenn Beschwerden fortbestehen, können Patientinnen und Patienten weitere Reha-Maßnahmen beantragen.

Zum Weiterlesen

Ausführlichere Informationen zu Beantragung und Ablauf einer Reha finden Sie in dem Text Rehabilitation nach Krebs.

Mehr Informationen zu Ansprechpartnern rund um sozialrechtliche Fragen finden Sie in unserem Informationsblatt "Sozialrecht und Krebs" (PDF).

Mögliche Reha-Maßnahmen bei Weichteilsarkomen

Bild: © Krebsinformationsdienst, DKFZ; Foto: Tobias Schwerdt

Prinzipiell orientiert sich das Programm der medizinischen Reha an der persönlichen Krankheitsgeschichte und den vorliegenden Einschränkungen.

Zu den allgemeinen Zielen der Reha bei einem Weichteilsarkom gehört es,

- Nebenwirkungen, Langzeit- und Spätfolgen der Erkrankung und ihrer Therapie zu lindern,

- körperliche Einschränkungen zu behandeln,

- psychische Belastungen zu adressieren und zu mindern,

- eine Rückkehr in den Alltag und die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben sicherzustellen und

- gegebenenfalls eine Rückkehr in den Beruf zu ermöglichen.

Spezielle Empfehlungen für Weichteilsarkome gibt es nur wenige. Die Maßnahmen orientieren sich daher an den Programmen anderer Krebsarten.

Bewegungstraining als Teil der Reha: Aus Studien gibt es Hinweise, dass Betroffene nach der Operation eines Weichgewebesarkoms von einem frühzeitigen Bewegungstraining profitieren.

Darüber hinaus sind weitere spezifische Reha-Maßnahmen möglich – je nach Art der Behandlung eines Sarkoms und den Einschränkungen einer Patientin oder eines Patienten. Diese können auch bei der Wahl einer Rehaklinik eine Rolle spielen.

Alltag mit einem Weichteilsarkom

Nach einer Sarkom-Therapie wieder in den Alltag zurückzufinden, ist für Patientinnen und Patienten nicht immer einfach. Je nachdem, wie umfangreich Einschränkungen durch die Erkrankung sind und wie erfolgreich eine Reha war, kann es Betroffenen leichter oder schwerer fallen, in ihren gewohnten Alltag zurückzukehren.

Für Erkrankte mit einem fortgeschrittenen Sarkom stellen sich darüber hinaus weitere Herausforderungen. Die Krankheit zu verarbeiten und als Teil des "neuen" Alltags zu akzeptieren, ist nicht leicht.

Ernährung

Ein Sarkom kann sich unterschiedlich auf die Ernährung auswirken.

- Liegt ein Sarkom im Bereich der Verdauungsorgane, beeinträchtigt es möglicherweise deren Funktion und erschwert die Ernährung.

- Auch bei Sarkomen im Kopf-Hals-Bereich kann es für Betroffene schwierig sein, sich danach normal zu ernähren – etwa, wenn sie Probleme beim Kauen oder Schlucken haben.

- Auch Nebenwirkungen der Behandlung beeinflussen manchmal die Ernährung. Beispielsweise kann es Betroffenen mit Appetitverlust oder Übelkeit schwerfallen, ausreichend zu essen.

Pauschale Empfehlungen für die Ernährung bei einem Weichteilsarkom gibt es nicht – wichtiger ist die persönliche Situation. Treten Probleme bereits vor oder während der Behandlung auf, können Ansprechpartner in den spezialisierten Krebszentren weiterhelfen. Eine Ernährungsberatung sowie gezieltes Training sind oft auch Teil der Reha.

Zeigen sich Schwierigkeiten bei der Ernährung erst später, können Patientinnen und Patienten auch selbst nach einer passenden Ernährungsberatung suchen.

- Mehr Informationen zum Thema sowie Anlaufstellen bieten die Texte zur Ernährung bei Krebs oder das Informationsblatt "Ernährung bei Krebs" (PDF).

Sport und Bewegung

Bild: © Krebsinformationsdienst, DKFZ; Foto: Tobias Schwerdt

Den meisten Krebsbetroffenen hilft angemessene Bewegung mehr als Schonung. Natürlich können Patientinnen und Patienten direkt nach einer OP oder während einer Chemotherapie keine körperlichen Höchstleistungen erbringen. Doch Studien zeigen, dass vorsichtige und an die eigene Situation angepasste Bewegung schon während einer Behandlung die Lebensqualität verbessert und auch gegen einige Nebenwirkungen helfen kann. Das gilt prinzipiell auch bei Weichgewebesarkomen.

Tipp

Setzen Sie sich nicht unter Druck, wenn es nicht sofort klappt mit Sport und Bewegung – auch kleine Fortschritte zählen!

Gerade bei Sarkomen in den Beinen und Armen haben Patientinnen und Patienten oftmals Probleme, wieder zu Bewegung und Sport zurückzufinden. Besonders wenn die Operation in diesem Bereich sehr weitreichend war, kann es schwierig sein, die Beweglichkeit wiederherzustellen. Daher benötigen Betroffene oft gezielte Unterstützung. Diese finden sie beispielsweise in der Reha oder in speziellen Sportkursen.

- Tipps für Krebspatientinnen und Krebspatienten finden Sie unter Bewegung und Sport oder im Informationsblatt "Bewegung und Sport bei Krebs: Tipps für Patienten" (PDF).

Passende Sportangebote finden

Zu Bewegungsangeboten speziell für Krebserkrankte informiert das Netzwerk Onkoaktiv.

Eine Suche nach Reha-Sportangeboten bietet der Deutsche Behindertensportverband (DBS), der auch Angebote für Menschen mit einer Krebserkrankung bündelt.

Arbeit und Beruf

Manche Betroffene fragen sich, ob sie nach einer Sarkomerkrankung wieder in ihren Beruf zurückkehren können und möchten.

Ist ein beruflicher Wiedereinstieg möglich? Das hängt von der individuellen Erkrankungssituation ab. Für Betroffene kann es hilfreich und wichtig sein, mit der Rückkehr an den Arbeitsplatz wieder ein Stück des gewohnten Alltags wiederzufinden. Trotzdem kann es herausfordernd sein, nach einer schweren Erkrankung wieder in die Arbeit einzusteigen – etwa, wenn man weniger belastbar ist als vorher. In solchen Situationen können eine stufenweise Wiedereingliederung und / oder Teilzeitarbeit infrage kommen.

Gut zu wissen: Betroffene mit einer Sarkomerkrankung können einen Antrag stellen, dass eine Schwerbehinderung festgestellt wird. Das kann sich auf die Arbeitssituation auswirken: So haben sie beispielsweise Anspruch auf sogenannte Nachteilsausgleiche wie etwa einen erweiterten Kündigungsschutz.

Bei sozialrechtlichen und beruflichen Fragen gibt es für Betroffene verschiedene Ansprechpartner, die konkrete Hilfe vermitteln oder Lösungsansätze aufzeigen.

- Mehr zu diesem Thema lesen Sie unter Arbeiten mit einer Krebserkrankung.

Familie, Freunde, Partnerschaft

Familie und Freunde können eine wichtige Stütze sein, um eine Krebserkrankung nicht allein bewältigen zu müssen. Andererseits kann die Erkrankung auch für sie belastend sein. Wie Betroffene und ihr Umfeld mit der Erkrankung umgehen und welche Unterstützung sie sich wünschen, ist sehr persönlich – Bedürfnisse und Belastungen offen anzusprechen ist oft hilfreich für alle.

Tipps für Patientinnen, Patienten sowie Angehörige und Freunde finden Sie unter:

Sexualität

Bei manchen Patientinnen und Patienten kann sich die Erkrankung selbst oder die Therapie von Weichteilsarkomen auf die Sexualität auswirken. Beispiele sind Sarkome im Bereich der Gebärmutter (uterine Sarkome), im Genitalbereich oder im Bereich der Brust.

Doch auch bei anderen Sarkomen wirkt sich die Erkrankung unter Umständen auf die Partnerschaft und Sexualität aus. Je nach Lage eines Weichteilsarkoms kann ein verändertes Körperbild dazu beitragen, dass Patientinnen und Patienten verunsichert sind. Darüber hinaus können Nebenwirkungen wie beispielsweise eine Fatigue das Sexualleben beeinflussen.

Ein verändertes Sexualleben kann sich auf die Beziehung auswirken. Wichtig ist es hier, als Paar miteinander im Gespräch zu bleiben und sexuelle Probleme überhaupt anzusprechen. Beratungsstellen oder speziell geschulte Psychologinnen und Psychologen unterstützen dabei. Betroffene können das Thema Sexualität auch bei einer medizinischen Rehabilitation ansprechen.

Fruchtbarkeit und Kinderwunsch

Eine Sarkomerkrankung kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen – beispielsweise, wenn die Fortpflanzungsorgane betroffen sind oder waren oder durch eine Chemotherapie. Daher kann es nach einer Sarkomerkrankung für manche Betroffene nicht mehr möglich sein, Kinder zu bekommen. Je nach der individuellen Lebenssituation kann ein unerfüllter Kinderwunsch eine große Belastung für Betroffene sein.

Kinderwunsch ansprechen

Wenn bei Ihnen ein Kinderwunsch besteht, sprechen Sie dies möglichst frühzeitig bei Ihren Ärztinnen und Ärzten an. Sie können mit ihnen klären, ob und wie sich Ihre Erkrankung und Therapien möglicherweise auswirken und welche Möglichkeiten bestehen, die Fruchtbarkeit zu schützen und den Kinderwunsch nach der Therapie zu verwirklichen.

- Mehr Informationen dazu finden Sie auch unter Kinderwunsch nach Krebs.

Eine Sarkomerkrankung verarbeiten: Anlaufstellen finden

Sich helfen lassen

Es gibt verschiedene Angebote, die dabei unterstützen, eine Sarkomerkrankung zu verarbeiten.

Eine Krebsdiagnose ist oft ein Schock und bedeutet einen großen Einschnitt in das Leben der Betroffenen. Zu Belastungen durch die Erkrankung selbst und körperlich anstrengende Therapien kommt die Herausforderung, die Diagnose auch seelisch zu verarbeiten. Den eigenen Weg zum Umgang mit der Krankheit zu finden, fällt Erkrankten oftmals schwer. Besonders bei einer fortgeschrittenen Erkrankung, die sich vielleicht nicht mehr heilen lässt, sind viele Patientinnen und Patienten stark belastet.

Wichtig zu wissen: Niemand muss allein mit der Erkrankung fertig werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich unterstützen zu lassen. Mögliche Anlaufstellen sind zum Beispiel spezialisierte Krebsberatungsstellen. Auch speziell geschulte Psychoonkologinnen und Psychoonkologen können dabei helfen, Ängste und Sorgen zu verarbeiten. Auch Selbsthilfeorganisationen bieten Unterstützung an.

Zum Weiterlesen

Krebsberatungsstellen

Gute Anlaufstellen können die regionalen Krebsberatungsstellen sein. Sie informieren zu vielen Themen rund um die Erkrankung und sind häufig erste Ansprechpartner, die über weitere Angebote informieren und viele Tipps geben können. Die Beratungen sind in der Regel kostenlos.

- Unter Psychosoziale Krebsberatungsstellen können Sie gezielt nach Krebsberatungsstellen in Ihrer Nähe suchen.

Weitere psychoonkologische Angebote

Patientinnen und Patienten, die in einem Krankenhaus, einer Reha-Einrichtung oder einer onkologischen Praxis in Behandlung sind, können sich dort erkundigen, ob diese ein spezielles Gesprächsangebot für Krebspatienten anbieten. Häufig gibt es hier bereits psychosoziale und psychoonkologische Beratungsangebote. Darüber hinaus können auch länger andauernde, psychotherapeutische Angebote infrage kommen.

Selbsthilfe bei Krebs

Patientenorganisation für Sarkome

Die Deutsche Sarkom-Stiftung ist eine Organisation, die Sarkom-Patienten unterstützt und viele Möglichkeiten zum Austausch bietet.

Erfahrungen, die andere Menschen mit der gleichen Erkrankung gemacht haben, können ganz individuell und doch für andere sehr wertvoll sein. In der Krebsselbsthilfe können Betroffene Informationen und praktische Tipps bekommen, ihre Erfahrungen und Erlebnisse austauschen und Zuspruch und Trost finden.

Bild: © Krebsinformationsdienst, DKFZ; Foto: Tobias Schwerdt

- Unter Krebs: Selbsthilfegruppen und Patientenverbände sind weitere Anlaufstellen für verschiedene Krebsarten, aber auch zu Krebs allgemein zusammengestellt.

Quellen und Links für Interessierte und Fachkreise

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl an hilfreichen Links zum Weiterlesen und Quellen, die für die Erstellung dieses Textes genutzt wurden.

Quellen und weiterführende Informationen

Leitlinien

Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): S3-Leitlinie Adulte Weichgewebesarkome, Langversion, 1.1, 2022, AWMF-Registernummer: 032/044OL (Stand 06/2022, aufgerufen am 12.03.2025).

- Die Leitlinie steht auch als Patientenleitlinie Weichgewebesarkome bei Erwachsenen zur Verfügung.

Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und medizinische Onkologie (DGHO): Onkopedia-Leitlinie Weichgewebssarkome (maligne Weichgewebstumoren) des Erwachsenen. Stand 04/2019, aufgerufen am 24.01.2025.

Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e.V. (DGGG), Österreichische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (OEGGG), Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (SGGG): S2k-Leitlinie Uterine Sarkome, Langversion, 4.0, 2024, AWMF-Registernummer: 015/074 (Stand 06/2024, aufgerufen am 12.03.2025).

- Die Leitlinie steht auch als Patientinnen-Leitlinie Gebärmutter-Sarkome zur Verfügung.

Für die Versorgung Betroffener ebenfalls relevant sind die S3-Leitlinie Psychoonkologische Diagnostik, Beratung und Behandlung von erwachsenen Krebspatienten, die S3-Leitlinie Supportive Therapie bei onkologischen PatientInnen sowie die S3-Leitlinie Palliativmedizin für Patienten mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung.

Weitere Informationen zu Sarkomen

Die Deutsche Sarkom-Stiftung bietet Informationen für Patientinnen und Patienten rund um Sarkome.

Fachartikel (Auswahl)

Andrews CC, Siegel G, Smith S. Rehabilitation to Improve the Function and Quality of Life of Soft Tissue and Bony Sarcoma Patients. Patient Relat Outcome Meas. 2019 Dec 31;10:417-425. doi: 10.2147/PROM.S130183.

Gerrand C, Furtado S. Issues of Survivorship and Rehabilitation in Soft Tissue Sarcoma. Clin Oncol (R Coll Radiol). 2017 Aug;29(8):538-545. doi: 10.1016/j.clon.2017.04.001.

Lopategui DM, Yechieli R, Ramasamy R. Oncofertility in sarcoma patients. Transl Androl Urol. 2017 Oct;6(5):951-958. doi: 10.21037/tau.2017.07.03.

Michot A, Stoeckle E, Bannel JD, Colombani S, Sargos P, Brouste V, Italiano A, Kind M. The introduction of early patient rehabilitation in surgery of soft tissue sarcoma and its impact on post-operative outcome. Eur J Surg Oncol. 2015 Dec;41(12):1678-84. doi: 10.1016/j.ejso.2015.08.173.