- In Deutschland erkranken jährlich rund 58.300 Menschen an Lungenkrebs.

- Das Fachwort für Lungenkrebs lautet Bronchialkarzinom. Fachleute unterscheiden zwischen nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (abgekürzt: NSCLC) und kleinzelligem Lungenkrebs (abgekürzt SCLC).

- Die folgenden Texte informieren über Entstehung, Symptome, Diagnose und Behandlung von Lungenkrebs. Außerdem finden bereits erkrankte Patientinnen und Patienten einen Überblick zur Nachsorge und dem Leben mit Lungenkrebs.

Wichtig: Informationen aus dem Internet können Ihnen einen Überblick bieten. Sie sind aber nicht dazu geeignet, die Beratung durch einen Arzt oder eine Ärztin zu ersetzen.

Was ist Lungenkrebs?

Bild: © Krebsinformationsdienst, DKFZ; erstellt mit BioRender.com

Im Lungengewebe können verschiedene bösartige Tumoren entstehen. Am häufigsten sind Bronchialkarzinome, auch als Lungenkarzinome oder Lungenkrebs bezeichnet.

Bronchialkarzinome gehören zu den sogenannten soliden Tumoren. Diese gehen von einem Organ oder Gewebe aus und wachsen zunächst nur an diesem Ort in einem Gewebeverband.

Wenn die Erkrankung fortschreitet, können sich Zellen vom Tumor ablösen, im Körper verbreiten und Metastasen bilden. Oft fällt dann erst die Erkrankung durch Symptome auf, wie beispielsweise Schmerzen, Husten und Atemnot oder Gewichtsverlust.

Zum Weiterlesen

Zwei große Tumorgruppen

Fachleute können Lungenkrebs im Labor anhand der Zellgröße sowie des Aussehens und der Eigenschaften der Zellen in 2 Gruppen einteilen:

- den kleinzelligen Lungenkrebs (abgekürzt SCLC) und

- den nicht-kleinzelligen Lungenkrebs (abgekürzt NSCLC).

Inzwischen können Ärztinnen und Ärzte die Lungentumoren mit Labormethoden noch besser unterteilen. In jeder dieser beiden Gruppen finden sich daher verschiedene Tumorarten.

Welchen Tumor ein Betroffener hat, stellen Ärzte während der Diagnose fest. Das hat auch entscheidenden Einfluss auf die Therapie.

Weitere Krebsarten in der Lunge

In der Lunge können außerdem sogenannte Weichteilsarkome entstehen. Sie gehören ebenfalls zu den soliden Tumoren, sind jedoch sehr viel seltener als Bronchialkarzinome.

Neben solchen soliden Tumoren gibt es sogenannte systemische Krebsarten, die sofort den ganzen Körper betreffen – und damit auch die Lunge. Dazu gehören Leukämien und Lymphome. Bei ihnen sind Zellen des Immunsystems erkrankt, die mit Blut und Lymphe im ganzen Körper zirkulieren.

Lungenmetastasen: Nicht mit Lungenkrebs verwechseln

Wichtig

Lungenkrebs entsteht in der Lunge selbst.

Lungenmetastasen sind Folgen einer anderen Krebsart.

Für die Behandlung ist es wichtig zu wissen, ob man an Lungenkrebs oder an Lungenmetastasen erkrankt ist.

Manchmal finden Ärzte in der Lunge von Betroffenen bösartige Krebstumoren, die nicht in der Lunge entstanden sind. Ihr Ursprungsort ist ein Tumor in einem anderen Organ. Von diesem haben sich einzelne Zellen abgelöst und sind über das Blut oder die Lymphe in die Lunge gelangt. Hier haben sie sich angesiedelt und neue Tumoren gebildet, sogenannte Lungenmetastasen.

Diese Tumoren haben in der Regel noch Eigenschaften ihres Ursprungsgewebes: Brustkrebsmetastasen in der Lunge haben zum Beispiel oft Eigenschaften des ursprünglichen Tumors in der Brust. Deswegen behandeln die Ärztinnen und Ärzte sie anders als Lungenkrebs.

Andersherum kann auch Lungenkrebs Metastasen in anderen Organen bilden, wie zum Beispiel im Gehirn, den Knochen, der Leber oder den Nebennieren.

Fragen Sie uns!

Sie wollen wissen, wie man Metastasen in der Lunge erkennt und behandelt? Gerne können Sie für Hintergrundinformationen kostenfrei unsere Ärztinnen und Ärzte kontaktieren

- am Telefon täglich von 8 bis 20 Uhr unter 0800 420 30 40

- über ein datensicheres Kontaktformular oder per E-Mail an krebsinformationsdienst@dkfz.de

Weiterführende Informationen finden Sie auch in dem Text Wie entstehen Metastasen?.

Wie häufig ist Lungenkrebs?

In Deutschland erkranken jedes Jahr etwa 58.300 Menschen an Lungenkrebs. Bei Männern ist er nach Prostatakrebs der zweithäufigste Krebs, mit rund 33.500 Erkrankten. Bei Frauen ist das Bronchialkarzinom nach Brustkrebs und Darmkrebs der dritthäufigste Krebs, mit rund 24.900 Erkrankten.

Frauen und Männer sind im Mittel 70 Jahre alt, wenn Ärzte bei ihnen die Krankheit feststellen.

Absolut betrachtet gibt es immer mehr Betroffene mit Lungenkrebs. Das liegt vor allem daran, dass immer mehr Menschen ein höheres Alter erreichen, in dem eine Krebserkrankung wahrscheinlicher wird.

Ohne den Faktor “Alter" ergibt sich ein anderes Bild: Die Zahl der erkrankenden Männer nimmt seit einigen Jahren leicht ab, die der Frauen hingegen nimmt zu. Experten gehen davon aus, dass das am veränderten Rauchverhalten liegt.

Todesursache Lungenkrebs: Bei Männern ist Lungenkrebs mit rund 26.600 Verstorbenen pro Jahr die häufigste Krebs-Todesursache. Bei Frauen ist es die zweithäufigste Krebs-Todesursache, etwa 18.300 Frauen sterben jedes Jahr am Bronchialkarzinom.

Zum Weiterlesen

Prognose und Heilungschancen bei Lungenkrebs

Grundsätzlich gilt: Je früher Lungenkrebs entdeckt wird, desto besser sind die Heilungschancen. Da sich Lungenkrebs jedoch bei den meisten Betroffenen erst spät mit Symptomen bemerkbar macht, entdecken Ärztinnen und Ärzte ihn häufig erst im fortgeschrittenen Stadium. Dann ist die Prognose in der Regel schlecht.

Ob Betroffene nach der Diagnose nur relativ kurz oder aber länger überleben, kann niemand mit absoluter Sicherheit vorhersagen.

Gut zu wissen: Forschende arbeiten beständig daran neue Wirkstoffe und Behandlungsmethoden zu entwickeln. Und das immer wieder mit Erfolg – beispielsweise haben Immuntherapien und zielgerichtete Therapien bei der Therapie von Lungenkrebs in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Dadurch haben Ärztinnen und Ärzte mehr Therapiemöglichkeiten und können besser auf individuelle Erkrankungssituationen eingehen.

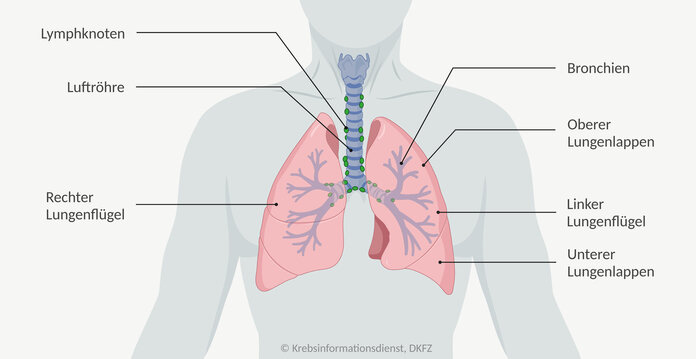

Detailwissen: Aufbau und Funktion der Lunge

Die Lunge erfüllt eine lebenswichtige Aufgabe: Sie versorgt den Körper mit Sauerstoff. Jedes Organ, jedes Gewebe benötigt ihn. Ohne Sauerstoff sterben die meisten Zellen schon nach wenigen Minuten.

Atem holen

Bild: © Krebsinformationsdienst, DKFZ; erstellt mit BioRender.com

Mit jedem Atemzug strömt etwa ein halber Liter Luft durch die Nase und die Luftröhre bis in die beiden Lungenflügel. Sie liegen seitlich hinter den Rippen in der Brusthöhle. Der rechte Lungenflügel besteht aus 3 Lappen: Ober-, Mittel- und Unterlappen. Der linke Lungenflügel hat nur 2 Lappen und ist etwas kleiner, denn hier schlägt das Herz und braucht Platz.

In den Lungenflügeln befindet sich ein weit verzweigtes Röhrensystem, die Bronchien. Dort hinein strömt die Atemluft. Sie folgt den sich immer feiner verästelnden Bronchien, bis sie schließlich am Ende der winzigsten Röhrchen in die Lungenbläschen fließt.

In den Lungenbläschen findet der Gasaustausch statt: Sauerstoff aus der Luft geht ins Blut über; Kohlendioxid wird ausgeatmet.

Selbstreinigung der Lunge

Die einströmende Luft wird von den Härchen und der Schleimhaut in Nase und Rachen gereinigt. Zusätzlich sorgt ein schützender Schleim in den Bronchien dafür, dass viele Partikel aus der Atemluft haften bleiben. So verhindert der Körper, dass sie die kleinsten Luftwege verstopfen oder zu einer Erkrankung führen. Die Flimmerhärchen der Bronchien transportieren die Partikel wieder hinaus.

Doch diese Abwehrmechanismen schaffen nicht alles: Die Lunge ist über die Atemluft in ständigem Kontakt mit der Umwelt und kommt deshalb auch direkt mit Schadstoffen in Berührung.

Quellen und Links für Interessierte und Fachkreise

Hinweis: Dieser Text wurde anhand der neuen medizinischen Leitlinie vollständig auf seine Aktualität überprüft. Da der Inhalt dem Stand dieser Leitlinie entspricht, wurden keine fachlichen Änderungen vorgenommen.

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl an hilfreichen Links zum Weiterlesen und Quellen, die für die Erstellung dieses Textes genutzt wurden.

Broschüren und Informationsblätter zu Lungenkrebs

Kostenlos erhältliche Broschüren zum Thema Krebs gibt es von verschiedenen Anbietern. Wir haben eine Liste im allgemeinen Broschürenverzeichnis unter dem Stichwort Lungenkrebs zusammengestellt.

Außerdem bieten wir zu ausgewählten Fragestellungen eigene kurz gefasste Informationsblätter an. Diese Infoblätter können als PDF-Datei heruntergeladen und ausgedruckt werden:

- Informationsblatt Lungenkrebs-Früherkennung: Bislang noch nicht in Deutschland (PDF)

- Informationsblatt Lungenkrebs: Zielgerichtete Therapie und Immuntherapie (PDF)

Lungenkrebs in "Leichter Sprache"

Wir haben ein Heft über Lungen·krebs geschrieben.

Das Heft heißt: "Lungen·krebs – was nun?"

In dem Heft stehen viele Informationen über die Krankheit Lungen·krebs.

Das Heft ist in Leichter Sprache.

Das Heft haben wir zusammen mit der Pädagogischen Hoch·schule Heidelberg geschrieben.

Sie möchten das Heft von unserer Seite herunterladen?

Dann klicken Sie hier: Heft herunterladen (PDF).

Quellen und weiterführende Informationen (Auswahl)

Leitlinien

Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): Prävention, Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Lungenkarzinoms, Langversion 4.0, 2025, AWMF-Registernummer: 020/007OL, abgerufen am 12.06.2025.

Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und medizinische Onkologie (DGHO):

- Onkopedia-Leitlinie für Lungenkarzinom, nicht-kleinzellig (NSCLC), Stand 04/2025, abgerufen am 12.06.2025

- Onkopedia-Leitlinie für Lungenkarzinom, kleinzellig (SCLC), Stand 01/2023 abgerufen am 12.06.2025

Lungeninformationsdienst: Mehr zu Lungenerkrankungen, die zum Beispiel durch das Rauchen verursacht werden, sind auf der Internetseite des Lungeninformationsdienstes im Helmholtz Zentrum München zu finden.

- Der Dienst informiert im Auftrag des Deutschen Zentrums für Lungenforschung (DZL) über Prävention, Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Lunge und Atemwege.

Epidemiologie

Aktuelle statistische Daten zu Lungenkrebs bietet das Zentrum für Krebsregisterdaten. Eine Zusammenfassung bietet die Broschüre "Krebs in Deutschland" des Deutschen Krebsregister e.V. (DKR; vormals Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland e.V., GEKID) und des Zentrums für Krebsregisterdaten im Robert Koch-Institut. Abgerufen am 11.12.2023.

Fachbücher

Physiologie; Dee U. Silverthorne, 4., aktualisierte Auflage, © 2009 Pearson Studium