- Sogenannte fokale Therapien sind bei Prostatakrebs mit weniger großen Eingriffen verbunden als eine OP und dadurch schonender. Beispiele sind der hochintensive, fokussierte Ultraschall (HIFU), die Kryotherapie, die irreversible Elektroporation mit dem Nanoknife®, die stereotaktische Bestrahlung mit dem CyberKnife® oder die Radiofrequenzablation.

- Für Männer mit lokal begrenztem Prostatakrebs können fokale Verfahren unter bestimmten Voraussetzungen eine Option sein. Auch eine Heilung ist damit möglich.

- Fokale Therapien sind allerdings kein Standard bei der Behandlung von Prostatakrebs.

Kein Standard: Was bedeutet das?

Als Standard gilt eine Therapie, wenn sie auf Basis hochwertiger Studien – also aufgrund der besten verfügbaren wissenschaftlichen Daten – die "beste" Behandlung darstellt. Welche Behandlung der Standard bei einer Krebsart ist, steht in medizinischen Leitlinien.

Wichtig: Informationen aus dem Internet können Ihnen einen Überblick bieten. Sie sind aber nicht dazu geeignet, die Beratung durch einen Arzt oder eine Ärztin zu ersetzen.

Fokale Therapien bei Prostatakrebs: Überblick und Stellenwert

Was ist eine fokale Therapie? Eine fokale Therapie zerstört den Tumor örtlich: sie wirkt also nicht auf die gesamte Prostata, sondern richtet sich gegen den Tumorherd oder beschränkt sich nur auf die Hälfte der Prostata mit dem Tumor. Das Ziel ist grundsätzlich eine Heilung.

Wichtig zu wissen

- Nicht für jeden Mann mit Prostatakrebs ist eine fokale Therapie eine Option. Mehr dazu im Abschnitt “Wann sind fokale Therapien eine Option?“.

- Fokale Therapien sind nicht überall in Deutschland verfügbar.

Lexikon

Standardtherapie: Die Therapie/Therapien, die Fachleute in der medizinischen Leitlinie als “beste“ Behandlung empfehlen.

Mehr zu den medizinischen Leitlinien erfahren Sie unter Evidenzbasierte Medizin und Leitlinien.

Unterschied zu den Standardtherapien: Weil eine fokale Therapie lokal wirkt, ist sie meist schonender für den Patienten und oftmals auch mit weniger Nebenwirkungen und Langzeitfolgen verbunden als eine Operation oder Bestrahlung der gesamten Prostata. Weil fokale Therapien nicht den ganzen Körper belasten, bezeichnen Fachleute sie daher auch als minimal-invasiv.

- Noch nicht endgültig geklärt ist, ob der Krebs mit fokalen Ansätzen umfassend genug entfernt werden kann. Denn Prostatakrebs wächst häufig multifokal, also an mehreren Stellen innerhalb des Organs. Auch deshalb wird die komplette Entfernung, beziehungsweise Behandlung der Prostata als Standardtherapie definiert.

Kontrollen nach der Therapie (Follow-up): Um den Erfolg einer fokalen Therapie zu kontrollieren, empfehlen Fachleute 6 bis 12 Monate später eine sogenannte gezielte und systematische Gewebeentnahme (Biopsie). Dabei untersuchen Ärztinnen und Ärzte auch die nicht behandelten Bereiche der Prostata auf vorhandene Krebszellen.

Wird bei der Kontrolle ein Tumor entdeckt? Dann kann eine fokale Therapie manchmal auch wiederholt werden. Für das weitere Vorgehen ist aber entscheidend, wie viele Tumoren vorhanden sind, wie groß sie sind und wie aggressiv sie wachsen. Auch das individuelle Risiko eines Mannes für einen Krankheitsrückfall (Rezidiv) spielt eine Rolle. In der Regel ist bei einem Rückfall trotzdem eine Heilung durch eine Standardtherapie möglich, also eine Behandlung der gesamten Prostata mithilfe einer Bestrahlung oder Operation (Salvage-Therapie).

Wichtig zu wissen, wenn eine fokale Therapie fehlschlägt:

- Die anschließende Salvage-Therapie (englisch "salvage" = Rettung) kann unter Umständen weniger wirksam sein als nach einer Standardtherapie und mit mehr Nebenwirkungen und Spätfolgen einhergehen.

- Nach der Aussage von Experten ist es bei der Salvage-Therapie nicht mehr möglich, die betroffene Prostataseite nervenerhaltend zu behandeln. Das bedeutet: Es kann sein, dass der Patient dadurch Schwierigkeiten beim Wasserlassen (Inkontinenz) oder Erektionsprobleme bekommt (erektile Dysfunktion).

- Fachleute weisen auch darauf hin, dass bei der Nachsorge Kontrastmittel bei der Bildgebung unbedingt notwendig sind, da das Gewebe nach der fokalen Therapie vernarbt ist. Der Arzt/die Ärztin hat es schwerer die Aufnahmen auszuwerten, wenn kein Kontrastmittel verwendet wird. Es ist dennoch möglich, dass Tumoren bei der Untersuchung übersehen werden.

Zum Weiterlesen: Biopsie und Standardtherapie

Wie eine gezielte, systematische Biopsie abläuft, lesen Sie im Abschnitt "Biopsie: Gewebeprobe mit feingeweblicher Untersuchung" unter Diagnose Prostatakrebs: Untersuchungen bei Krebsverdacht.

Genauere Informationen zu Operation oder Bestrahlung der gesamten Prostata sowie den Nebenwirkungen wie Impotenz oder Inkontinenz, lesen Sie unter Therapie bei Prostatakrebs: Radikale Prostatektomie und Bestrahlung bei Prostatakrebs.

Welche fokalen Therapien gibt es?

Es gibt verschiedene fokale Therapien, darunter zum Beispiel:

Wie ist der Stellenwert von fokalen Therapien?

Nach derzeitigem Wissensstand sind fokale Therapien keine gleichwertige Alternative zu einer Standardtherapie (Operation oder Bestrahlung der gesamten Prostata) – auch, wenn bei einer fokalen Therapie eine Heilung das Ziel ist.

Warum sind fokale Therapien laut Fachleuten nicht gleichwertig? Das liegt vor allem daran, dass die Datenlage zu fokalen Verfahren bislang begrenzt ist.

Begrenzte Datenlage – Was heißt das genau?

Hochwertige Studien fehlen: Um die Wirksamkeit von fokalen Therapien im Vergleich zu einer Standardtherapie abschließend bewerten zu können, fehlen weitere hochwertige Studien – vor allem Studien mit einer größeren Anzahl an Patienten. Zudem fehlen Studien, bei denen die verschiedenen fokalen Verfahren direkt miteinander verglichen werden.

Langzeitdaten fehlen: Es gibt keine Studien mit ausreichend langen Nachbeobachtungszeiten. Erst nach mindestens 10 Jahren lassen sich bestimmte Aussagen über die Auswirkungen einer Behandlung treffen: etwa inwiefern fokale Therapien das Überleben von Männern mit Prostatakrebs verlängern oder welche Langzeitfolgen es möglicherweise gibt.

Wann sind fokale Therapien eine Option?

Wichtig zu wissen

Vor einer fokalen Therapie kommen verschiedene Untersuchungen auf einen Patienten zu. Die behandelnden Ärztinnen und Ärzte klären damit ab, ob der Tumor auch wirklich lokal auf die Prostata begrenzt ist.

Wer eine Operation, Bestrahlung oder Active Surveillance (aktive Überwachung) ablehnt, kann unter bestimmten Umständen eine fokale Therapie erhalten.

Dafür müssen folgende medizinische Kriterien erfüllt sein:

- Der Tumor eines Mannes ist lokal auf die Prostata begrenzt und betrifft nur eine Hälfte der Prostata.

- Der Gleason Score ist 6 (ISUP-Gruppe 1): Das Risiko für einen Krankheitsrückfall ist gering und der Tumor wächst nicht aggressiv.

- Der PSA-Wert liegt unter 10 Nanogramm pro Milliliter (ng/ml).

- Der Arzt oder die Ärztin kann bei der digital-rektalen Untersuchung (DRU) keinen Tumor ertasten.

- Höchstens bei der Hälfte der Gewebeproben aus einer Prostataseite sind nach einer systematischen Biopsie Krebszellen nachweisbar.

- Die Diagnose wird durch eine sogenannte multiparametrische Magnetresonanztomographie (mpMRT), eine Fusionsbiopsie und eine systematische Biopsie bestätigt.

Zum Weiterlesen

Wie die einzelnen Untersuchungen ablaufen, lesen Sie unter Diagnose Prostatakrebs: Untersuchungen bei Krebsverdacht.

- Im Abschnitt "Den eigenen Befund verstehen: TNM, Gleason-Score und Co." werden zudem medizinische Begriffe erklärt.

Wann ist eine fokale Therapie möglich?

Übernimmt die Krankenkasse die Kosten einer fokalen Therapie?

Zum Weiterlesen

Pauschal lässt sich die Frage nicht für alle fokale Therapien beantworten.

- Wichtig zu wissen: Falls Kosten auf Sie zukommen, muss der Arzt oder die Ärztin vorher schriftlich über die voraussichtlichen Kosten informieren – und das so früh wie möglich. Das ist gesetzlich vorgegeben.

Wenn die Kostenübernahme nicht sicher ist, wird Ihre Ärztin oder Ihr Arzt Sie auch darüber informieren. In dieser Situation können Sie gemeinsam besprechen, ob ein Antrag auf Kostenübernahme bei Ihrer Krankenkasse sinnvoll ist und sich medizinisch begründen lässt oder ob Sie die Kosten selbst übernehmen müssen.

Übernimmt die Krankenkasse die Kosten nicht? Dann können Sie mit Ihrem Arzt oder der Ärztin besprechen, ob Sie an einer Studie zu einer fokalen Therapie teilnehmen können. In dieser Situation übernimmt in der Regel der Studienanbieter die Kosten für die Therapie.

Bild: © Krebsinformationsdienst, DKFZ; Foto: Tobias Schwerdt

Hochintensiver, fokussierter Ultraschall (HIFU)

Bild: © Krebsinformationsdienst, DKFZ; erstellt von Anna Diechtierow

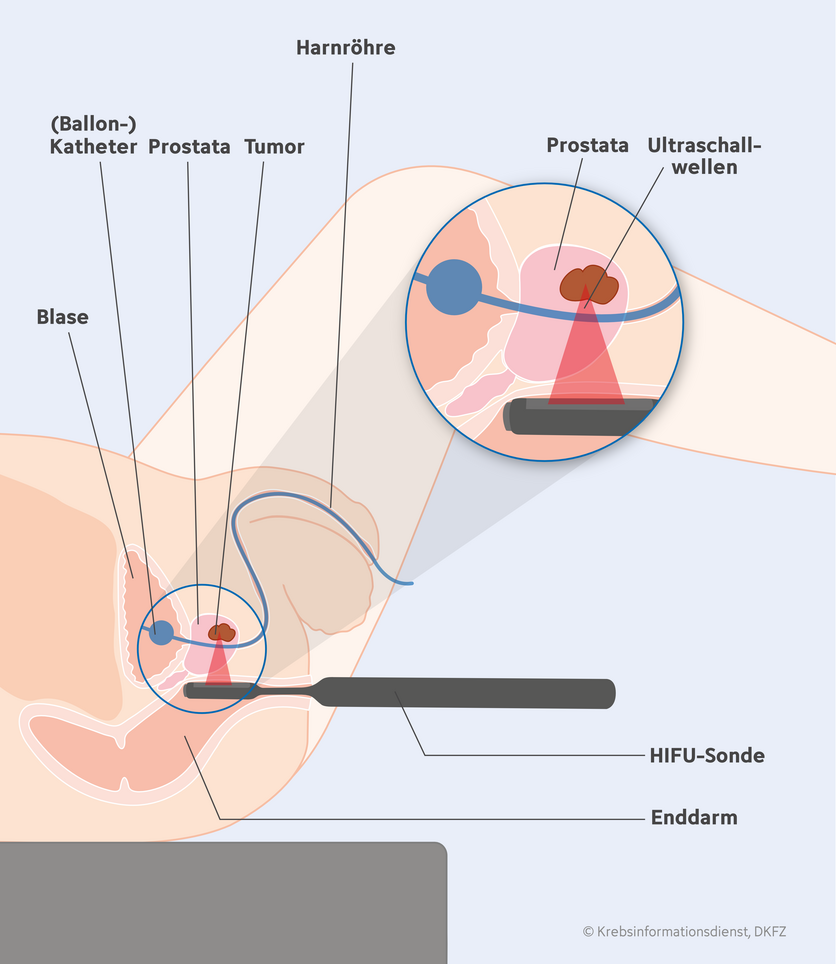

Die Abkürzung HIFU steht für hochintensiver, fokussierter Ultraschall. Das ist ein Verfahren, bei dem mit Hitze und Druck ein Tumor in der Prostata zerstört werden kann. Die Hitze und den Druck erzeugen Ultraschallwellen, die von einer Ultraschallsonde ausgehen und danach gebündelt auf den Tumor in der Prostata treffen – so ähnlich wie bei Sonnenstrahlen, die durch ein Brennglas gebündelt werden.

So läuft die HIFU ab:

- Für den Eingriff erhält der Patient entweder eine Voll- oder Teilnarkose und liegt auf der Seite, manchmal auch in der Steinschnittlage.

- Danach führen die behandelnden Ärzte üblicherweise eine Ultraschallsonde in den Enddarm des Patienten ein: Da die Prostata direkt an den Darm (oder die Darmwand) grenzt, ist sie von dort aus gut behandelbar.

- Im Anschluss wird der Teil der Prostata beschallt, in der sich der Tumor befindet.

- Die genaue Behandlungsdauer hängt davon ab, wie viel Prostatagewebe Krebszellen enthält– in der Regel dauert die HIFU 30 Minuten bis 3 Stunden.

- Nach der HIFU müssen Männer in der Regel 2 bis 3 Nächte im Krankenhaus bleiben.

Katheter nach der Therapie notwendig: Durch die Hitze der HIFU schwillt die Prostata zunächst stark an. Das kann Probleme beim Urinieren verursachen. Patienten erhalten daher für etwa 1 bis 2 Wochen einen Katheter. Das soll vermeiden, dass sich Urin anstaut.

Mögliche Risiken und Nebenwirkungen

Wichtig zu wissen

Bislang sind noch keine Studien mit großer Teilnehmerzahl und einem ausreichend langen Nachbeobachtungszeitraum (mindestens 10 Jahre) verfügbar. Die Daten aus den Studien gehen bezüglich der Nebenwirkungen nach einer HIFU teilweise stark auseinander. Dementsprechend lassen sich noch keine sicheren Aussagen zu möglichen Nebenwirkungen oder Langzeitfolgen nach einer HIFU treffen.

Nach einer fokalen HIFU können Nebenwirkungen auftreten, die nach einer kurzen Zeit wieder abklingen oder behandelt werden können. Das sind bei der HIFU vor allem Probleme beim Wasserlassen.

Probleme beim Wasserlassen: Diese Probleme entstehen, weil die Prostata durch die HIFU anschwillt. Dadurch können Männer kurz nach der Therapie folgende Probleme beim Urinieren haben:

- Harnverhalt – Manchmal können Männer ihre gefüllte Blase nicht mehr spontan entleeren. Der Fachbegriff dafür lautet akuter Harnverhalt. In der Regel klingt das aber ab, sobald die Schwellung zurückgeht.

- Harnröhrenstriktur – Nach der HIFU kann es zu einer Verengung der Harnröhre kommen, beispielsweise durch Narbenbildung. Fachleute bezeichnen das als Harnröhrenstriktur. Oftmals muss eine solche Striktur operiert werden.

Es gibt auch Nebenwirkungen nach der HIFU, die über einen längeren Zeitraum bestehen können. Am häufigsten sind das vor allem folgende Nebenwirkungen:

Erektile Dysfunktion – Nach der Therapie können Männer Probleme haben, eine Erektion zu bekommen oder diese aufrechtzuerhalten.

Harninkontinenz – Nach der HIFU kann es vorkommen, dass Männer den Urinabhang nicht mehr vollständig kontrollieren können.

Kältetherapie (Kryotherapie)

Bild: © Krebsinformationsdienst, DKFZ; erstellt von Anna Diechtierow

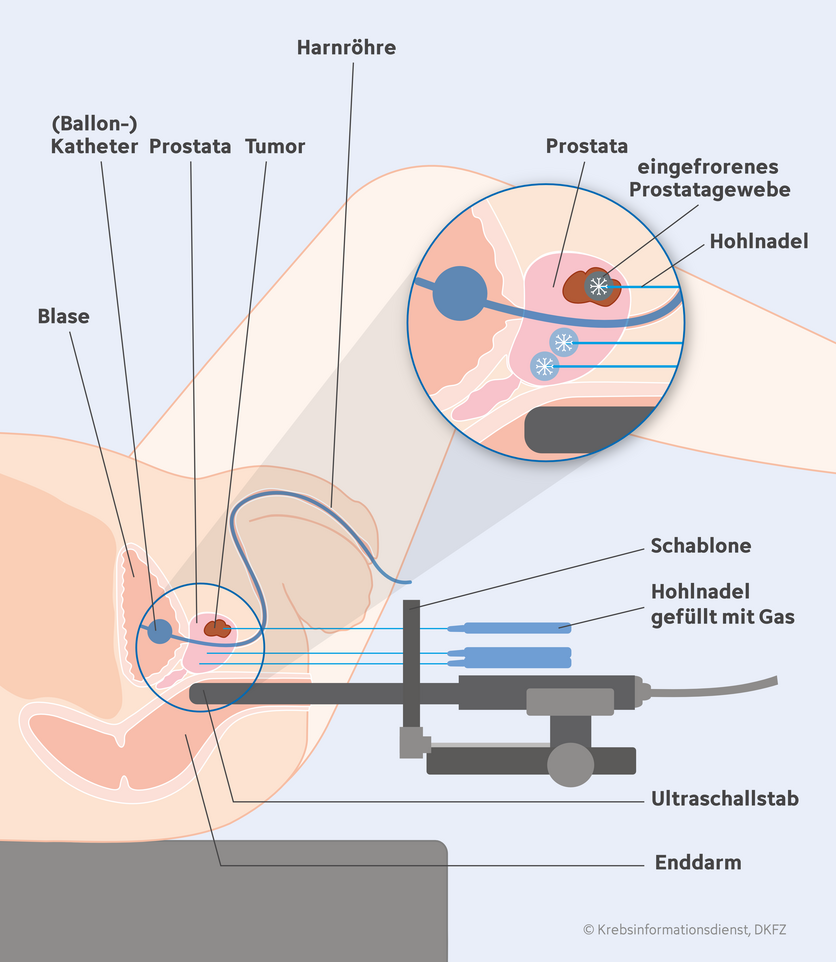

Bei der sogenannten fokalen Kryotherapie werden über Hohlnadeln abwechselnd verschiedene Gase ins Tumorgewebe geleitet. Das Tumorgewebe kühlt sich dadurch zuerst auf minus 40 Grad Celsius ab und wird danach langsam wieder erwärmt. Durch den wiederholten Temperaturwechsel sterben die Krebszellen ab.

- Gut zu wissen: Das Ärzteteam überwacht die Temperatur im umliegenden, gesunden Gewebe durch spezielle Sensoren. Das hilft dabei, Schäden am gesunden Gewebe zu verhindern.

So läuft die Kryotherapie ab:

- Der Eingriff dauert etwa 1 bis 2 Stunden, dafür erhält der Patient eine Narkose (Voll- oder Teilnarkose).

- Zunächst führt der Arzt oder die Ärztin dem Patienten einen Katheter mit einer warmen Flüssigkeit über den Penis durch die Harnröhre bis zur Harnblase ein. Das soll sowohl die Blase als auch den angrenzenden Darm vor der Kälte schützen.

- Danach setzen die Ärztinnen und Ärzte millimeterdünne Hohlnadeln mithilfe einer Schablone über die Haut zwischen After und Hodensack (Damm) in die Prostata ein. Andere, zusätzliche dünne Nadeln helfen dabei, die Temperatur in und um die Prostata zu überwachen.

- Die Lage der Nadeln kontrollieren die Ärzte mit einem transrektalen Ultraschall. Dafür führen sie einen Ultraschallstab in den Enddarm des Patienten ein.

- Über die Nadeln werden abwechselnd Argon- und Helium-Gas in den Tumor eingeleitet.

- Nachdem das Tumorgewebe 2 bis 3 Mal eingefroren und wieder aufgetaut worden ist, entfernen die Ärztinnen und Ärzte den Wärmekatheter und die Nadeln.

Nach der Kältetherapie: Patienten bleiben in der Regel maximal 1 Tag zur Kontrolle im Krankenhaus. Manchmal können sie auch am gleichen Tag nach Hause gehen. Damit sich die Blase erholen kann, erhalten Männer zudem für etwa 1 bis 2 Wochen einen Blasenkatheter. Wenn Männer den Katheter entfernt bekommen, müssen sie in der Regel noch einige Stunden im Krankenhaus bleiben. Können sie ohne Probleme urinieren, dürfen sie nach Hause gehen.

Mögliche Risiken und Nebenwirkungen

Wichtig zu wissen

Ob und welche langfristigen Folgen eine fokale Kryotherapie hat, lässt sich aufgrund der zu kurzen Nachbeobachtungszeiten der bisherigen Studien noch nicht sicher sagen.

Die meisten Männer erholen sich nach dem Eingriff schnell, Nebenwirkungen kurz nach der Behandlung sind jedoch nicht ausgeschlossen. Manche Beschwerden sind vorübergehend, andere können auch länger anhalten.

Ob und welche langfristigen Folgen eine fokale Kryotherapie hat, lässt sich aufgrund der zu kurzen Nachbeobachtungszeiten der vorhandenen Studien noch nicht sicher sagen.

Zu den häufigen Nebenwirkungen zählen

- Schwellungen: Aufgrund der Kältetherapie können die Prostata, aber auch die Hoden, das Gesäß oder die Innenseite der Oberschenkel anschwellen.

- Schmerzen: Männer können einige Monate Schmerzen haben, dagegen können sie Schmerzmittel erhalten.

- Blut im Urin: Das ist eine häufige Folge der Kryotherapie, die bis zu 3 Monate nach der Therapie auftreten kann.

Erektile Dysfunktion: Manche Männer haben nach der fokalen Kryotherapie Probleme, eine Erektion zu bekommen oder diese aufrechtzuerhalten. Das kann passieren, wenn bei der Therapie durch die Kälte auch Nerven zerstört werden, die für die Erektion wichtig sind. Es gibt verschiedene Behandlungen, die Männer in dieser Situation erhalten können. Manchmal können die Probleme aber auch dauerhaft sein.

Harninkontinenz: Es kann vorkommen, dass Männer nach der fokalen Kältetherapie Probleme mit dem Wasserhalten haben – meist wenige Wochen bis Monate. Manchmal bleiben die Probleme auch bestehen.

Irreversible Elektroporation (IRE)

Bild: © Krebsinformationsdienst, DKFZ; erstellt von Anna Diechtierow

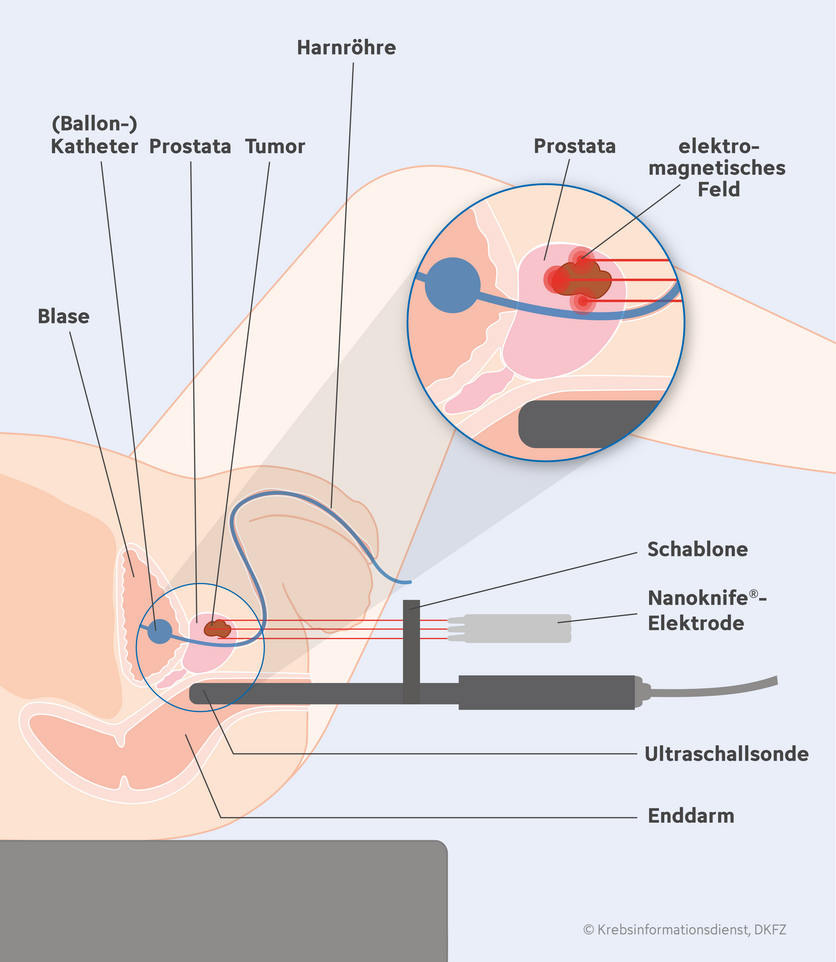

Die irreversible Elektroporation (IRE) ist ein neueres Verfahren, auch bekannt unter dem Namen Nanoknife®. Das Nanoknife® ist das medizinische Gerät, mit dem Ärztinnen und Ärzte Männer mit Prostatakrebs behandeln: Damit kann der Tumor durch kurze, örtlich angelegte elektromagnetische Felder zerstört werden.

Diese Felder gehen von nadelähnlichen Elektroden aus, die die behandelnden Ärzte um den Tumor platzieren. Weil die elektromagnetischen Felder keine Hitze erzeugen, bleibt umliegendes, gesundes Gewebe, Nerven oder Blutgefäße verschont.

Gut zu wissen: Die elektromagnetischen Felder, die bei einer IRE erzeugt werden, sind weder lebensgefährlich noch schmerzhaft.

So läuft die IRE ab

Am Tag vor der Behandlung: Oftmals bekommen Patienten vorbeugend Antibiotika. Vor dem Eingriff erhält der Patient zudem einen Blasenkatheter. Dieser wird in der Regel wenige Tage nach der Therapie wieder entfernt.

Am Behandlungstag:

- Der Eingriff dauert etwa 1 Stunde. Dafür bekommt der Patient eine Narkose und zusätzlich Medikamente, die die Muskeln entspannen. Danach wird er in die sogenannte Steinschnittlage gebracht.

- Der behandelnde Urologe oder die Urologin führt zunächst die nadelähnlichen Elektroden über die Haut zwischen After und Hodensack (den Damm) in die Prostata des Patienten ein. Die Nadeln platzieren die Ärzte anschließend um den Tumor herum.

- Um diese Nadeln millimetergenau um den Tumor setzen zu können, nutzt der Urologe oder die Urologin eine Schablone. Diese Schablone ist fest mit dem Behandlungstisch verbunden.

- Die Position der Nadeln überprüft er oder sie nochmals mit einem Ultraschall.

- Danach wird auf die Nadeln Spannung angelegt. Dadurch entsteht zwischen den Nadeln ein elektromagnetisches Feld, wodurch die Krebszellen absterben.

Mögliche Risiken und Nebenwirkungen

Wichtig zu wissen

Bis es mehr Studien mit größeren Patientenzahlen und längeren Nachbeobachtungszeiträumen gibt, lassen sich die Wirksamkeit und Sicherheit sowie mögliche Nebenwirkungen einer IRE nicht abschließend bewerten.

Weil die irreversible Elektroporation (IRE) keine Hitze erzeugt, gehen Forschende davon aus, dass dieses Verfahren im Vergleich zu anderen fokalen Therapien oder den bisherigen Standardtherapien mit weniger Nebenwirkungen verbunden ist. Bis es mehr Studien mit größeren Patientenzahlen und längeren Nachbeobachtungszeiträumen gibt, lässt sich die IRE aber nicht abschließend bewerten.

Allgemeine Nebenwirkungen: Nach dem Eingriff können sich die Stellen entzünden, an denen die Ärzte die Elektroden eingeführt haben. Zudem sind Blutungen möglich.

Inkontinenz und Impotenz: Im Vergleich zu anderen fokalen Therapien scheint die IRE bislang gut verträglich zu sein. Nach der Behandlung können nur wenige Männer ihren Urinabhang nicht mehr kontrollieren (Inkontinenz). Wer vor der Therapie keine Erektionsprobleme (Impotenz) hatte, hat zudem eine deutlich höhere Chance, davon verschont zu bleiben als bei anderen fokalen Therapien.

Weitere fokale Verfahren: CyberKnife®, Radiofrequenzablation und Co.

Neben dem hochintensiven, fokussierten Ultraschall (HIFU), der Kältetherapie und der irreversiblen Elektroporation mit dem Nanoknife® gibt es weitere fokale Therapien. Männer können solche Therapien abhängig von der individuellen Erkrankungssituation auch innerhalb einer klinischen Studie erhalten, dazu gehören

- die fokale Laserablation

- die fokale Radiofrequenzablation (RFA)

- die fokale Mikrowellenablation

- die fokale transurethrale Ultraschallablation (TULSA-PRO)

- die fokale Brachytherapie

- die fokale stereotaktische Bestrahlung (SBRT) mit dem CyberKnife®

- das TOOKAD®-Verfahren (auch bekannt als TOOKAD®-Verfahren oder VTP-Therapie) – Wichtiger Hinweis: Der hierfür benötigte Wirkstoff Padeliporfin ist zwar seit 2018 in Deutschland zugelassen, aktuell aber nicht verfügbar.

Mehr Infos zu klinischen Studien finden Sie unter Krebsforschung und klinische Studien. Antworten auf häufige Fragen zu klinischen Studien können Sie unter Klinische Studien bei Krebs: Häufige Fragen, wichtige Antworten nachlesen.

Fragen Sie uns!

Sie haben Fragen zu den hier genannten Verfahren? Gerne stehen unsere Ärztinnen und Ärzte Ihnen kostenfrei mit zusätzlichen Hintergrundinformationen zur Verfügung:

- am Telefon täglich von 8 bis 20 Uhr, unter 0800 – 420 30 40

- über krebsinformationsdienst@dkfz.de oder über ein datensicheres Kontaktformular.

Quellen und Links für Interessierte und Fachkreise

Hinweis: Dieser Text wurde anhand der neuen medizinischen Leitlinie vollständig auf seine Aktualität überprüft. Da der Inhalt dem Stand dieser Leitlinie entspricht, wurden keine fachlichen Änderungen vorgenommen.

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl an hilfreichen Links zum Weiterlesen und Quellen, die für die Erstellung dieses Textes genutzt wurden.

Quellen und weiterführende Informationen

Leitlinien

Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): S3-Leitlinie Prostatakarzinom, Langversion 7.0, 2024, AWMF Registernummer: 043/022OL (Stand 07/2025, aufgerufen am: 10.07.2025).

Borkowetz A, Blana A, Böhmer D, Cash H, Ehrmann U, Franiel T, Henkel TO, Höcht S, Kristiansen G, Machtens S et al. German S3 Evidence-Based Guidelines on Focal Therapy in Localized Prostate Cancer: The First Evidence-Based Guidelines on Focal Therapy. Urol Int. 2022;106(5):431-439. doi: 10.1159/000521882.

Fachliteratur (Auswahl)

Azzouzi AR, Vincendeau S, Barret E, Cicco A, Kleinclauss F, van der Poel HG, Stief CG, Rassweiler J, Salomon G, Solsona E et al. PCM301 Study Group. Padeliporfin vascular-targeted photodynamic therapy versus active surveillance in men with low-risk prostate cancer (CLIN1001 PCM301): an open-label, phase 3, randomised controlled trial. Lancet Oncol. 2017 Feb; 18(2):181-191. doi: 10.1016/S1470-2045(16)30661-1.

Blazevski A, Scheltema MJ, Amin A, Thompson JE, Lawrentschuk N, Stricker PD. Irreversible electroporation (IRE): a narrative review of the development of IRE from the laboratory to a prostate cancer treatment. BJU Int. 2020 Mar; 125(3):369-378. doi: 10.1111/bju.14951.

Fung K F K, Cazzato R L, Tricard T, Marini P D E, Bertucci G, Autrusseau P-A, Koch G, Weiss J, Garnon J, Lang H et al. MR-Guided Transurethral Ultrasound Ablation (TULSA) – An Emerging Minimally Invasive Treatment Option for Localised Prostate Cancer. Cardiovasc Intervent Radiol 47, 689–701 (2024). 10.1007/s00270-024-03696-y

Gao L, Yang L, Qian S, Tang Z, Qin F, Wei Q, Han P, Yuan J. Cryosurgery would be An Effective Option for Clinically Localized Prostate Cancer: A Meta-analysis and Systematic Review. Sci Rep. 2016 Jun 7;6:27490. doi: 10.1038/srep27490.

Lai AL, Velaga J, Tay KJ, Hang G, Tan YG, Yuen JSP, Cheng CWS, Ngo NT, Law YM. Multiparametric MRI before and after Focal Therapy for Prostate Cancer: Pearls and Pitfalls for the Reporting Radiologist. Radiol Imaging Cancer. 2025 Mar;7(2):e240269. doi: 10.1148/rycan.240269.

Lebastchi AH, George AK, Polascik TJ, Coleman J, de la Rosette J, Turkbey B, Wood BJ, Gorin MA, Sidana A, Ghai S, et al. Standardized Nomenclature and Surveillance Methodologies After Focal Therapy and Partial Gland Ablation for Localized Prostate Cancer: An International Multidisciplinary Consensus. Eur Urol. 2020 Sep; 78(3):371-378. doi: 10.1016/j.eururo.2020.05.018.

Lebastchi AH, Gill IS, Abreu AL. A Focus on Focal Therapy for Prostate Cancer. JAMA Surg. 2021 Sep 1;156(9):881-882. doi: 10.1001/jamasurg.2021.3181.