- Die Operation ist die wichtigste Behandlung bei Patientinnen und Patienten mit einem Basalzellkarzinom (Basaliom) oder Plattenepithelkarzinom. Erkrankte haben meist gute Heilungschancen.

- Ist ein Basalzellkarzinomen klein und/oder oberflächlich, können Therapien mit wirkstoffhaltigen Cremes, Licht oder Kälte infrage kommen. Bei einem Plattenepithelkarzinom sind diese Verfahren nicht empfohlen.

- Ist bei weißem Hautkrebs eine OP nicht möglich oder gewünscht, empfehlen Fachleute eine Bestrahlung. Ist der Tumor fortgeschritten, kommen auch eine zielgerichtete Therapie, Immuntherapie oder Chemotherapie infrage.

Hinweis

Derzeit erarbeiten wir den Text zur Behandlung von schwarzem Hautkrebs (Melanom). Wenn Sie Fragen zur Behandlung von schwarzem Hautkrebs haben, stehen Ihnen unsere Ärztinnen und Ärzte gern kostenlos zur Verfügung:

- am Telefon täglich von 8 bis 20 Uhr unter 0800 420 30 40

- über ein datensicheres Kontaktformular oder per E-Mail an krebsinformationsdienst@dkfz.de

Wichtig: Informationen aus dem Internet können Ihnen einen Überblick bieten. Sie sind aber nicht dazu geeignet, die Beratung durch einen Arzt oder eine Ärztin zu ersetzen.

Therapiemöglichkeiten bei weißem Hautkrebs: Wichtiges in Kürze

Die wichtigste Behandlung bei weißem Hautkrebs ist die Operation. Das gilt sowohl für das Basalzellkarzinom (Basaliom) als auch das Plattenepithelkarzinom (Spinaliom).

Ziel einer Operation bei weißem Hautkrebs ist es, den Tumor möglichst vollständig zu entfernen. Wird der Tumor rechtzeitig entdeckt und behandelt, haben Patientinnen und Patienten in der Regel gute Heilungschancen.

- Gut zu wissen: Gut abgrenzbare oder kleine Tumoren lassen sich bereits im Rahmen der Biopsie (Gewebeentnahme) während der Diagnosestellung vollständig entfernen. Dann ist keine weitere Operation erforderlich.

Konnten die Ärzte den Tumor nicht vollständig entfernen und können sie nicht nachoperieren? Dann empfehlen Fachleute eine ergänzende (adjuvante) Strahlentherapie.

Therapie von Hautkrebs-Vorstufen

Das Plattenepithelkarzinom kann sich aus einer Krebsvorstufe entwickeln. Bekannt sind vor allem die aktinische Keratose und Morbus Bowen. Ärztinnen und Ärzte behandeln sie anders als das Plattenepithelkarzinom.

Haben Sie Fragen dazu? Dann helfen Ihnen unsere Ärztinnen und Ärzte gerne kostenfrei weiter:

- am Telefon täglich von 8 bis 20 Uhr unter 0800 420 30 40

- über ein datensicheres Kontaktformular oder per E-Mail an krebsinformationsdienst@dkfz.de

Alternative zur Operation

Nicht immer ist bei weißem Hautkrebs eine OP aus ärztlicher Sicht möglich. Dann empfehlen Fachleute in der Regel eine Strahlentherapie.

Aus ärztlicher Sicht können folgende Gründe gegen eine OP sprechen:

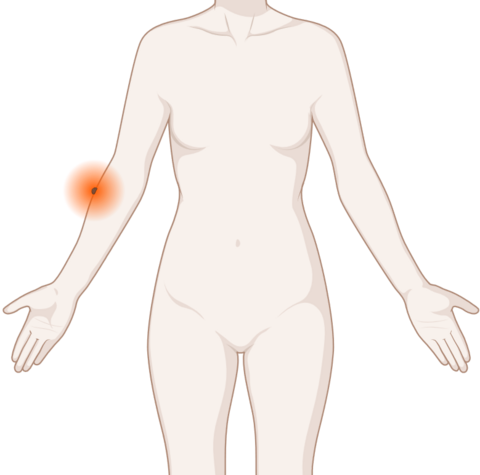

- Der Tumor wächst an einer ungünstigen Körperstelle, beispielsweise im Gesicht.

- Der Tumor lässt sich operativ nicht mehr vollständig entfernen. Etwa weil er sich ungünstig ausgedehnt hat oder weil er – im Falle eines Plattenepithelkarzinoms – Lymphknoten befallen hat.

- Die Patientin oder der Patient ist nicht in dem gesundheitlichen Zustand für eine OP, beispielsweise aufgrund des hohen Alters oder anderer Begleiterkrankungen.

Auch Patientinnen und Patienten können sich gegen eine operative Entfernung ihres Tumors aussprechen.

Örtliche Therapie beim Basalzellkarzinom

Auch dann, wenn ein Basalzellkarzinomen sehr klein ist oder oberflächlich wächst, muss nicht immer operiert werden. Für diese Situation gibt örtlich wirkende Verfahren.

Therapie bei weit fortgeschrittenem und/oder metastasiertem weißen Hautkrebs

Ist weißer Hautkrebs zu weit fortgeschritten und/oder hat er bereits andere Organe befallen (Metastasen), ist auch eine Strahlentherapie nicht mehr möglich.

In diesen Erkrankungsstadien erhalten Patientinnen und Patienten Krebsmedikamente, die im gesamten Körper wirken.

Beim fortgeschrittenem und/oder metastasiertem Basalzellkarzinom erhalten Betroffene

- zunächst eine zielgerichtete Therapie mit sogenannten Hedgehog-Inhibitoren.

- Schreitet die Erkrankung trotzdem fort oder vertragen sie die Therapie nicht, erhalten sie eine Immuntherapie mit sogenannten Checkpoint-Inhibitoren.

- Bringt auch diese Therapie keinen Erfolg, ist eine Elektrochemotherapie möglich.

Betroffene mit fortgeschrittenem und/oder metastasiertem Plattenepithelzellkarzinom der Haut erhalten

- zunächst eine Immuntherapie mit sogenannten Checkpoint-Inhibitoren.

- Schreitet die Erkrankung trotzdem fort oder vertragen sie die Therapie nicht, können andere Therapien im Rahmen klinischer Studien infrage kommen, zum Beispiel auch eine zielgerichtete Therapie oder eine Chemotherapie.

Gut zu wissen

Basalzellkarzinome wachsen sehr langsam. Dadurch ist das Risiko für ein Fortschreiten sehr gering. Unbehandelt kann sich aber auch diese Art des weißen Hautkrebses ausbreiten und Metastasen bilden.

Plattenepithelzellkarzinom der Haut wachsen dagegen schneller und breiten sich daher eher aus. Ein geschwächtes Immunsystem kann das Fortschreiten begünstigen.

Operation bei weißem Hautkrebs

Gut zu wissen

Ist der weiße Hautkrebs gut abgrenzbar oder klein und lässt er sich vollständig entfernen? Dann ist die Biopsie (Gewebeentnahme) zur Diagnosestellung bereits die "Operation".

Die Operation ist die wichtigste Behandlungsmaßnahme bei weißem Hautkrebs, egal ob es sich um ein Plattenepithelkarzinom oder ein Basalzellkarzinom (Basaliom) handelt.

Ziel einer Operation bei weißem Hautkrebs ist es,

- den Tumor vollständig zu entfernen,

- das Risiko für einen Krankheitsrückfall zu verringern und die Erkrankung dadurch zu heilen.

Bei der Operation von Hautkrebs achtet die Ärztin oder der Arzt darauf,

- wichtige körperliche Funktionen der erkrankten Hautstelle möglichst zu erhalten. Das soll verhindern, dass nach der OP beispielsweise die Beweglichkeit eingeschränkt ist.

- die Haut so zu behandeln, dass das Ergebnis später kosmetisch möglichst unauffällig aussieht. Das ist Erkrankten besonders wichtig, wenn der weiße Hautkrebs beispielsweise im Gesicht wächst.

Wie läuft die Operation ab?

Bild: © Joel Carillet, iStock

Ihren weißen Hautkrebs können sich Patienten in der Regel in einer Hautarztpraxis operieren lassen. Ist ein größerer Eingriff notwendig, ist dieser auch in einem Krankenhaus möglich.

Zunächst plant die Ärztin oder der Arzt das genaue Vorgehen und die Operationstechnik. Beides hängt von der jeweiligen Erkrankungssituation ab, beispielsweise von

- der Hautkrebsart,

- der Lage des Tumors,

- der Größe des Tumors und

- den Wünschen der Patientinnen und Patienten.

Bei beiden Hautkrebsarten ist es Standard, nach der Operation das entnommene Gewebe unter dem Mikroskop feingeweblich zu untersuchen. Dadurch wird sichergestellt, dass der Tumor vollständig entfernt ist und keine Krebszellen an den Schnitträndern zurückbleiben. Wissen Ärzte, dass Lymphknoten in der Hautregion um den Tumor befallen sind, entfernen sie auch diese im Rahmen der OP.

Wichtig zu wissen

Patientinnen und Patienten erhalten vor der OP eine örtliche Betäubung. Somit ist die Operation nicht schmerzhaft.

Für die Operation des Hauttumors kommen verschiedene Techniken infrage:

- Herkömmliche Technik: Die Ärztin oder der Arzt entfernt den Tumor gleich zu Beginn mit einem bestimmten Sicherheitsabstand. Das heißt, es wird auch etwas "gesunde Haut" im Randbereich um den Tumor entfernt. Das Gewebepräparat wird nach der OP in einem Pathologie-Labor unter dem Mikroskop untersucht. Enthält der Randbereich noch Tumorzellen, ist eine Nachoperation nötig. Ist das nicht möglich, dann folgt in der Regel eine ergänzende Bestrahlung.

- Mikrographische Chirurgie: Der Tumor wird schrittweise und möglichst sparsam entfernt. Nach jedem Schritt werden die Gewebeteile sofort unter dem Mikroskop untersucht. Die Operation endet erst, wenn klar ist, dass der gesamte Tumor entfernt ist. Diese Technik eignet sich beispielsweise bei tief gewachsenem weißen Hautkrebs oder weißem Hautkrebs im Gesicht.

Bei einem sehr kleinen weißen Hautkrebs kann es auch sein, dass sich der Tumor mit einem Skalpell oberflächlich "abtragen" lässt.

Wie lange eine Operation bei weißem Hautkrebs dauert, lässt sich nicht pauschal angeben. Das hängt von mehreren Faktoren ab.

- Ein Kriterium ist die Größe und Tiefe des Tumors: Je ausgedehnter und tiefer er in die Hautschichten hineinreicht, desto länger nimmt die Entfernung in Anspruch.

- Eine Rolle spielt auch die Wahl der Operationstechnik. Ist die Abgrenzung eindeutig, kann der Eingriff schneller erfolgen; sind unter dem Eingriff zusätzliche Gewebeentnahmen oder mikroskopische Kontrollen notwendig, kann das die Dauer verlängern.

- Auch der Wundverschluss beeinflusst die Gesamtdauer. Kleine Wunden können direkt vernäht werden, während größere oder komplizierte Wunden eventuell Hautverschiebungen, Hauttransplantationen oder andere plastisch-chirurgische Techniken erfordern. Solche Maßnahmen verlängern den Eingriff deutlich.

Welche Nebenwirkungen können auftreten?

Die operative Entfernung von weißem Hautkrebs birgt keine größeren Risiken. Komplikationen sind eher selten, aber wie bei jedem chirurgischen Eingriff möglich. Beispiele sind:

- Schmerzen,

- Nachblutungen und Blutergüsse,

- Wundinfektionen,

- Spannungsgefühle der Haut,

- Probleme bei der Wundheilung.

Ob eine Narbe zurückbleibt und wie groß diese ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Beispielsweise spielt eine Rolle, wie groß die Wunde war, wo sie sich befand oder wie gut sie verheilt ist.

Andere Komplikationen nach einer OP sind seltener. Dennoch ist es möglich, dass Muskeln, Nerven oder Blutgefäße verletzt werden. Wurden Lymphknoten entfernt, können auch Lymphödeme (Lymphstau) auftreten.

- Abhängig von der jeweiligen Komplikation können bestimmte Maßnahmen die Beschwerden lindern.

Halten die Komplikationen längerfristig an, erhalten Betroffene im Rahmen der Nachsorge und Reha weitere Unterstützung.

Zum Weiterlesen

Allgemeine Informationen zu Risiken und möglichen Nebenwirkungen einer Operation, wie beispielsweise Schmerzen, finden Sie unter Operation (OP): Chirurgie bei Krebs.

Strahlentherapie bei weißem Hautkrebs

Eine Strahlentherapie kann bei weißem Hautkrebs eine alternative Behandlung zur OP sein. Ziel ist es, den Tumor möglichst vollständig zu zerstören.

Eine Bestrahlung kann aber auch ergänzend zur OP erfolgen: Dann soll sie möglicherweise verbliebene Tumorzellen abtöten und das Risiko für einen Krankheitsrückfall oder eine Metastasierung senken.

Zielgenaue Bestrahlung

Moderne Bestrahlungstechniken ermöglichen es heute, die erkrankte Hautstelle sehr gezielt zu bestrahlen. Das schont die umliegende "gesunde Haut" vor Schäden.

Wie läuft die Bestrahlung ab?

Die Strahlentherapie wird meistens ambulant durchgeführt. Das bedeutet: Man kommt für die Behandlung ins Krankenhaus oder ins Strahlenzentrum, kann danach aber gleich wieder nach Hause gehen.

Die Bestrahlung erfolgt in vielen kleinen Einheiten. Meistens wird an 5 Tagen pro Woche bestrahlt – über mehrere Wochen hinweg. So wird die gesamte Strahlendosis in kleine Portionen aufgeteilt. Das hilft, gesundes Gewebe zu schonen.

Eine einzelne Bestrahlung dauert nur wenige Minuten und ist in der Regel nicht schmerzhaft.

Welche Nebenwirkungen können auftreten?

Zwar sind Strahlentherapien mittlerweile sehr zielgenau. Manche Nebenwirkungen lassen sich jedoch nicht vermeiden. In der Regel klingen sie aber wieder ab. Die bestrahlte Hautstelle kann beispielsweise während der Behandlung oder unmittelbar danach

- leicht erröten,

- Blasen bilden

- oder es entstehen kleinere oder größere Wunden.

In selteneren Situationen bleiben bestimmte Veränderungen der Haut langfristig bestehen, beispielsweise Hautflecken.

Eine Bestrahlung kann zudem das Risiko für einen weiteren weißen Hautkrebs erhöhen. Es ist daher fester Bestandteil der Nachsorge, die Haut nach einer Strahlentherapie bei weißem Hautkrebs regelmäßig auf Auffälligkeiten zu untersuchen.

Cremes, Licht, Kälte: Örtliche Therapien beim Basalzellkarzinom

Bild: © roger ashford, Shutterstock.com

Bei einem Basalzellkarzinom gibt es örtlich (lokal) wirkende Therapien, die eine Alternative zur OP sein können. Die einzelnen Verfahren unterscheiden sich in ihrer Wirkweise und ihrem Ablauf.

Zu den lokalen Therapieverfahren des Basalioms gehören:

Welche Methode ist für mich am besten?

Ob eine örtlich wirkende Behandlung in Ihrer Erkrankungssituation infrage kommt und wenn ja, welche, können Sie mit Ihren behandelnden Ärzten besprechen.

Diese können Sie auch über die jeweiligen Vor- und Nachteile aufklären.

Was lässt sich erreichen? Das Ziel dieser Behandlungsmaßnahmen ist es grundsätzlich, den Tumor möglichst zum Verschwinden zu bringen.

- Vorteil im Vergleich zur OP: Die körperlichen Funktionen der erkrankten Hautstelle lassen sich besser erhalten. Zudem eignen sich manche Verfahren besser, um ein gutes kosmetisches Ergebnis zu erzielen.

- Nachteil im Vergleich zur OP: Es besteht grundsätzlich ein höheres Risiko für einen Krankheitsrückfall. Denn es lässt sich nicht prüfen, ob alle Tumorzellen entfernt sind. Patientinnen und Patienten benötigen daher meistens eine intensivere Nachsorge.

Welche Nebenwirkungen können auftreten? Bei den meisten Verfahren reagiert die behandelte Haut mit einer Entzündungsreaktion. Dadurch kann die behandelte Stelle vorübergehend erröten, brennen oder jucken. In selteneren Situationen kann es auch zu anderen Komplikationen kommen.

Je nach Verfahren können auch langfristige Veränderungen der Haut auftreten, beispielsweise Narben oder eine hellere oder dunklere Hautfarbe.

Fragen Sie uns!

Bei Fragen zu Nebenwirkungen der örtlichen Therapieverfahren beim Basalzellkarzinom helfen Ihnen unsere Ärztinnen und Ärzte gerne kostenfrei weiter.

- am Telefon täglich von 8 bis 20 Uhr unter 0800 420 30 40

- über ein datensicheres Kontaktformular oder per E-Mail an krebsinformationsdienst@dkfz.de

Örtliche Chemotherapie (medikamentöse Creme-Behandlung)

Zum Weiterlesen

5-Fluorouracil ist ein sogenannter Antimetabolit. Es verhindert, dass sich Krebszellen teilen können.

Mehr dazu lesen Sie unter Chemotherapie-Medikamente: Wirkstoffe und Nebenwirkungen.

Eine örtliche Chemotherapie erhalten Patientinnen und Patienten in Form einer Creme mit dem Wirkstoff 5-Fluorouracil. Dieser kann unterschiedlich stark konzentriert sein.

So läuft die örtliche Chemotherapie ab: Die Patientin oder der Patient trägt die Creme selbstständig auf die betroffene Hautstelle auf – je nach Konzentration 1- oder 2-mal täglich. In der Regel dauert die Behandlung etwa 4 Wochen. Manchmal muss die Behandlung jedoch bis zu 12 Wochen fortgesetzt werden.

Immuntherapie (medikamentöse Creme-Behandlung)

Zum Weiterlesen

Imiquimod ist ein sogenannter Immunmodulator. Er bewirkt eine Entzündungsreaktion. Das regt das körpereigene Immunsystem an, verstärkt gegen die Tumorzellen vorzugehen.

Mehr dazu lesen Sie unter Immuntherapie gegen Krebs.

Eine örtliche Immuntherapie erhalten Patientinnen und Patienten in Form einer Creme mit dem Wirkstoff Imiquimod.

Wichtig zu wissen

Die Creme sollten Betroffene vor dem Schlafengehen auftragen, sodass sie etwa 8 Stunden einwirken kann.

So läuft die örtliche Immuntherapie ab: Die Patientin oder der Patient trägt die Creme dünn auf die betroffene Hautstelle und einen 1 cm breiten Randbereich gesunder Haut auf: 1-mal täglich an 5 Tagen pro Woche. In der Regel dauert die Behandlung 6 Wochen.

Behandlung mit Licht: Photodynamische Therapie

Gut zu wissen

Bei der PDT dringen die chemischen Wirkstoffe vor allem in die erkrankten Hautzellen ein. Das schützt die umliegenden gesunden Zellen.

Bei der photodynamischen Therapie (PDT) wird eine Creme mit Licht kombiniert. Die Creme enthält den chemischen Wirkstoff Aminolaevulinsäure oder Methylaminolaevulinsäure. Licht einer bestimmten Wellenlänge – in der Regel Rotlicht – kann diese Substanzen "aktivieren". Erst diese Kombination aus Wirkstoff und Licht kann die Krebszellen zerstören.

Bild: Armin Rimoldi, Pexels

So läuft die PDT ab: Diese Form der Behandlung findet in einer Hautklinik statt. Zunächst trägt eine medizinische Fachkraft die Creme auf die betroffene Hautpartie auf. Anschließend muss sie einige Stunden einwirken, damit die Hautzellen den Wirkstoff aufnehmen können. Ein Klebepflaster verhindert während dieser Zeit, dass Licht an die Stelle gelangen kann. Manchmal kommen auch Klebepflaster zum Einsatz, die bereits den Wirkstoff enthalten.

Nach der Einwirkzeit werden das Pflaster und die Cremereste entfernt. Mithilfe einer speziellen Lampe lässt sich anschließend prüfen, ob die erkrankte Hautstelle den Wirkstoff tatsächlich aufgenommen hat. Anschließend wird der chemische Wirkstoff mit Rotlicht für circa 10 Minuten aktiviert. In der Regel ist die Behandlung nach 2 Terminen im Abstand von 1 – 4 Wochen abgeschlossen.

Schmerzhafte Behandlung?

Die Lichtbehandlung kann an der bestrahlten Hautstelle Schmerzen auslösen. Wie stark diese sind, kann sich bei den behandelten Patienten unterscheiden. Schmerzmedikamente, eine örtliche Betäubung sowie die Zufuhr von kalter Luft können die Schmerzen lindern.

Behandlung mit Kälte: Kryotherapie

Bei einer Kryotherapie wird Gewebe mit Kälte geschädigt, sodass die Zellen absterben. Dafür wird sehr kalter, flüssiger Stickstoff eingesetzt.

So läuft die Behandlung ab: Diese Form der Behandlung findet in einer Hautarztpraxis oder Hautklinik statt. Die Ärztin oder der Arzt leitet den flüssigen Stickstoff für etwa 15 bis 60 Sekunden auf die betroffene Stelle. In der Regel erfolgen 1 oder 2 Durchgänge. Eine örtliche Betäubung ist meist nicht erforderlich.

Behandlung mit Laser

Eine Lasertherapie kann mit einem abtragenden oder einem nicht-abtragenden Laser erfolgen:

- Abtragende Laser zerstören das bestrahlte Gewebe, sodass es danach abgestoßen wird.

- Nicht-abtragende Laser zerstören nur die Gefäße, die das Basalzellkarzinom versorgen und nicht das Gewebe selbst.

So läuft die Lasertherapie ab: Diese Form der Behandlung können Betroffene in einer Hautarztpraxis oder Hautklinik erhalten. In der Regel kommt der Laserstrahl aus einem Handgerät. Das Gerät ist so aufgebaut, dass der Laser mit einem bestimmten Sicherheitsabstand und nur für wenige Sekunden auf die Hautstelle trifft. Die Behandlung kann nach einem Durchgang abgeschlossen sein.

Therapien bei fortgeschrittenem weißen Hautkrebs

Gut zu wissen

Eine medikamentöse Therapie wirkt im ganzen Körper. So können auch Krebszellen, die sich vom ursprünglichen Tumor gelöst haben, zerstört werden.

Ist weißer Hautkrebs bereits örtlich fortgeschritten oder hat er in andere Körperbereiche gestreut (metastasiert), gibt es verschiedene Behandlungsmöglichkeiten.

Ist eine Operation oder Bestrahlung nicht möglich, prüft das Behandlungsteam in der Regel, ob eine medikamentöse (systemische) Therapie sinnvoll ist. Das hängt immer auch vom Alter, dem allgemeinen Gesundheitszustand und möglichen Begleiterkrankungen ab. Deswegen besprechen die Patientin oder der Patient mit dem Behandlungsteam gemeinsam den Nutzen und die möglichen Nebenwirkungen.

Zum Weiterlesen

Als systemische Therapien bei weißem Hautkrebs kommen infrage:

Welche Medikamente eingesetzt werden, hängt davon ab, ob es sich um ein fortgeschrittenes Basaliom oder Plattenepithelkarzinom handelt.

Die Ärztinnen und Ärzte prüfen auch, ob eine Teilnahme an einer klinischen Studie möglich und sinnvoll ist.

Gut zu wissen

Bildet sich der Tumor unter den Medikamenten zurück, prüfen Ärzte erneut, ob eine Operation möglich ist. Das kann die Heilungschancen verbessern.

Was lässt sich erreichen? In diesen Erkrankungsstadien können die Therapien in der Regel nur ein Fortschreiten der Erkrankung aufhalten – eine vollständige Heilung ist meist nicht mehr möglich. Das Ziel der Therapien besteht darin, mögliche Beschwerden der Betroffenen zu lindern und ihre Lebensqualität möglichst zu erhalten oder zu verbessern.

Dauer der Therapie: Patientinnen und Patienten bekommen die Therapie, solange sie wirksam ist und keine zu belastenden Nebenwirkungen auftreten.

Immuntherapie

Wichtig zu wissen

Bei einem Basalzellkarzinom empfehlen Fachleute eine Immuntherapie in der Regel nur, wenn eine zielgerichtete Krebstherapie nicht wirksam oder verträglich war.

Empfiehlt das Behandlungsteam bei einem Basalzellkarzinom oder einem Plattenepithelzellkarzinom eine Immuntherapie, setzen sie dafür beispielsweise den Anti-PD-1-Antikörper Cemiplimab ein – ein sogenannter Immun-Checkpoint-Inhibitor.

Bild: © Krebsinformationsdienst, DKFZ; Foto: Tobias Schwerdt

Ziel einer Immuntherapie mit Checkpoint-Inhibitoren ist es, das körpereigene Immunsystem zu aktivieren. So kann es die Krebszellen verstärkt bekämpfen.

So läuft die Immuntherapie ab: Die Therapie findet ambulant statt. Das Medikament mit dem Antikörper erhalten Betroffene als Infusion in eine Vene, in regelmäßigem Abstand von mehreren Wochen. Zum Beispiel erhalten Patientinnen und Patienten Cemiplimab alle 3 Wochen.

Welche Nebenwirkungen können auftreten? Immun-Checkpoint-Inhibitoren verursachen in der Regel Beschwerden, die vor allem auf überschießenden Immunreaktionen beruhen. Dazu gehören zum Beispiel

- Fieber,

- Ausschläge und Juckreiz der Haut sowie

- Entzündungen des Darms, der Leber, der Nieren oder hormonproduzierender Drüsen wie der Schilddrüse.

Zielgerichtete Krebstherapie

Bild: © Krebsinformationsdienst, DKFZ; Foto: Tobias Schwerdt

Zielgerichtete Therapie des Basalzellkarzinoms: Empfehlen Ärzte zur Behandlung eines Basalzellkarzinoms eine zielgerichtete Krebstherapie, setzen sie dafür sogenannte Hedgehog-Hemmer ein: Vismodegib oder Sonidegib.

Ziel einer zielgerichteten Krebstherapie mit Hedgehog-Hemmern ist es, wichtige Zellprozesse zu behindern, welche die Krebszellen zum Wachsen benötigen.

Zum Weiterlesen

Was es grundsätzlich bei der Einnahme von Krebsmedikamenten zu beachten gilt, können Sie unter Medikamente gegen Krebs richtig anwenden nachlesen.

So läuft die Behandlung mit Hedgehog-Hemmern ab: Die Patientin oder der Patient nimmt täglich eine Kapsel des jeweiligen Medikaments auf nüchternen Magen. Die Dosis ist abhängig vom jeweiligen Medikament.

Welche Nebenwirkungen haben Hedgehog-Hemmer? Zielgerichtete Krebsmedikamente wirken spezifischer auf Krebszellen als zum Beispiel eine Chemotherapie. Dennoch kann es zu Nebenwirkungen kommen. Zu den häufigsten Nebenwirkungen der Hedgehog-Hemmer gehören

- Muskelkrämpfe,

- Haarausfall,

- Gewichts- und Geschmacksverlust.

- Außerdem sind Fatigue, Übelkeit und Durchfall als Nebenwirkungen beschrieben.

Zielgerichtete Therapie des Plattenepithelzellkarzinoms: Bisher gibt es keine zugelassene zielgerichtete Therapie für das Plattenepithelzellkarzinom der Haut. Ärzte setzen sie aber bereits im Rahmen klinischer Studien ein, beispielsweise sogenannte EGFR-Hemmer. Außerdem empfehlen Fachleute EGFR-Hemmer, wenn das Plattenepithelzellkarzinom auf eine Immuntherapie nicht anspricht oder eine Immuntherapie nicht infrage kommt. Dann handelt es sich um einen sogenannten "Off-Label-Use" – also um eine Therapie außerhalb der Zulassung.

Chemotherapie

Bild: © Krebsinformationsdienst, DKFZ; Foto: Tobias Schwerdt

Empfiehlt das Behandlungsteam bei einem Plattenepithelkarzinom eine Chemotherapie, können verschiedene Chemotherapie-Arzneimittel (Zytostatika) eingesetzt werden.

- Es können auch mehrere Zytostatika kombiniert werden.

- Auch eine Kombination mit einer Bestrahlung ist möglich. Das nennen Fachleute Radiochemotherapie.

Bei manchen Erkrankten kann eine Chemo auch in Form einer isolierten Extremitätenperfusion infrage kommen: Dabei wird der Blutkreislauf im Arm oder Bein vorübergehend vom restlichen Körper abgetrennt. In den isolierten Bereich erhalten Patientinnen und Patienten dann Medikamente in hoher Konzentration. Der Eingriff erfolgt unter Vollnarkose.

Bei einem Basalzellkarzinom ist auch eine sogenannte Elektrochemotherapie möglich – allerdings nur, wenn keine weiteren Therapieoptionen mehr zur Verfügung stehen. Bei diesem speziellen Verfahren wird das Eindringen eines örtlich verabreichten Zytostatikums in die Krebszelle durch elektrische Impulse unterstützt.

Ziel der Chemotherapie ist zu verhindern, dass sich Krebszellen teilen und weiter vermehren können.

So läuft die Chemotherapie ab: Die Behandlung findet normalerweise ambulant statt. Die Zytostatika bekommen Patientinnen oder Patienten über eine Infusion in eine Vene. Eine Chemotherapie umfasst üblicherweise mehrere Therapieeinheiten mit gewissen Abständen dazwischen. Eine Einheit selbst dauert je nach Medikament eine halbe Stunde bis mehrere Stunden.

Welche Nebenwirkungen können auftreten? Mögliche Komplikationen bei einer Chemotherapie hängen vom eingesetzten Wirkstoff ab. Sie können sehr verschiedenartig sein und verschiedene Körperteile betreffen, beispielsweise die Haut, die Haare, den Magen-Darm-Trakt, das Blut oder die Nerven.

Betroffene, die mehrere Zytostatika gleichzeitig oder eine Radiochemotherapie erhalten, müssen mit stärkeren Nebenwirkungen rechnen als Betroffene mit nur einer Behandlungsform.

Klinische Studien bei weißem Hautkrebs

Manche Patientinnen und Patienten mit weißem Hautkrebs in fortgeschrittenem Stadium können im Rahmen einer klinischen Studie behandelt werden. Ob dies möglich ist, prüfen die behandelnden Ärzte.

In klinischen Studien werden neue Wirkstoffe und Behandlungsmethoden erprobt. Dabei wollen Forschende feststellen, ob diese wirksamer sind als die herkömmlichen Therapien.

Es gibt aber auch Studien, die bisherige Behandlungen verbessern sollen: Diese Therapieoptimierungsstudien kombinieren bereits bekannte und übliche Methoden neu miteinander oder wandeln sie leicht ab.

Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer werden engmaschig betreut und die behandelnden Ärzte können schnell eingreifen, sollten Nebenwirkungen auftreten.

Behandlung bei Krankheitsrückfall: Rezidiv oder Zweittumor

Wichtig zu wissen

Ein örtlicher Rückfall kann auch einen umliegenden Lymphknoten treffen.

Grundsätzlich sind das Plattenepithelkarzinom und das Basalzellkarzinom Hautkrebserkrankungen mit guten Heilungschancen. Dennoch kann es passieren, dass weißer Hautkrebs an derselben Stelle erneut auftritt. Fachleute sprechen dann von einem örtlichen Rückfall oder Lokalrezidiv. Weißer Hautkrebs kann aber auch an anderer Stelle erneut auftreten. In dieser Situation sprechen Fachleute von Zweittumoren.

Warum kommt es zu einem Rückfall bei weißem Hautkrebs?

- Zu einem Rückfall kann es kommen, wenn der weiße Hautkrebs bei der ersten Operation nicht vollständig entfernt werden konnte.

- Es gibt Tumoreigenschaften, die das Rückfallrisiko beeinflussen, zum Beispiel die Tumorgröße.

- Zudem spielen individuelle Faktoren eine Rolle. Beispielsweise, wenn Patienten Medikamente einnehmen müssen, die die Immunabwehr unterdrücken.

Wie wird ein örtlicher Rückfall bei weißem Hautkrebs behandelt?

Das hängt vor allem davon ab, welche Therapie der Patient oder die Patientin vorher schon erhalten hat.

Ähnlich wie in der Erstbehandlung kommt vor allem eine (erneute) Operation infrage, um den Tumor vollständig zu entfernen. Ist das nicht möglich, kommt meist eine (erneute) Strahlentherapie infrage.

Als letzte Therapiemaßnahme prüfen Ärztinnen und Ärzte, ob eine medikamentöse Therapie oder eine Elektrochemotherapie für Erkrankte möglich ist.

Quellen und Links für Interessierte und Fachkreise

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl an hilfreichen Links zum Weiterlesen und Quellen, die für die Erstellung dieses Textes genutzt wurden.

Quellen und weiterführende Informationen

Patientenleitlinien

Das "Leitlinienprogramm Onkologie" der Deutschen Krebsgesellschaft, der Deutschen Krebshilfe und der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V. (AWMF) bietet die Patientenleitlinie Plattenepithelkarzinom der Haut und Vorstufen für Menschen, bei denen eine aktinische Keratose, Cheilitis actinica, Morbus Bowen oder ein Plattenepithelkarzinom der Haut festgestellt wurde (Stand 12/2022, abgerufen am 07.10.2025)

Leitlinien und Fachempfehlungen

Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): S3-Leitlinie Aktinische Keratose und Plattenepithelkarzinom der Haut, Langversion 2.01, 2022, AWMF-Registernummer: 032/022OL (Stand 12/2022, abgerufen am 07.10.2025).

S2k-Leitlinie Basalzellkarzinom der Haut (Deutsche Dermatologische Gesellschaft e.V.), Langversion 9.0, Aktualisierung 2023, AWMF Registernummer: 032/021 (Stand 1/2024, abgerufen am 07.10.2025).

Arzneimittel: Herstellerinformationen, Studien, Nutzenbewertungen

Als Quelle für Aussagen zu Medikamenten hat der Krebsinformationsdienst aktuelle Fachinformationen der Hersteller herangezogen (über www.fachinfo.de für Fachkreise zugänglich). Außerdem greift der Krebsinformationsdienst auf frei zugängliche Informationen zu, wie

- Arzneimittelinformationen in deutschen Datenbanken, vor allem im Arzneimittel-Informationssystem des Bundes PharmNet.Bund.

- aktuelle Hinweise des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte.

- die englischen Informationen der europäischen Arzneimittelbehörde EMA.

Zu neueren Arzneimitteln werden als Quelle auch Nutzenbewertungen gemäß § 35a des SGB V herangezogen. Die bisher vorliegenden Berichte sind abrufbar beim Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) unter dem Stichwort "Projekte & Ergebnisse", dann "Publikationen".

Auch der Gemeinsame Bundessausschuss (G-BA) bietet Informationen zu Arzneimitteln. In der Regel handelt es sich dabei um Änderungen der Arzneimittel-Richtlinie.

Zum Weiterlesen für Patientinnen und Patienten

Das Infoportal Hautkrebs stellt Informationen zur Behandlung von weißem Hautkrebs zusammen – für Betroffene, Angehörige und Interessierte (abgerufen am 07.10.2025).