- An Blasenkrebs erkranken in Deutschland jährlich rund 31.000 Menschen, davon sind mehr als 23.000 Betroffene Männer.

- Der Hauptrisikofaktor für Blasenkrebs ist das Rauchen.

- Die Therapie von Blasenkrebs hängt davon ab, wie tief der Tumor in die Blasenwand eingewachsen ist: Ist er auf die Blasenschleimhaut begrenzt, sprechen Fachleute von nicht-muskelinvasivem Harnblasenkarzinom. Ist der Krebs bereits in die Muskelschicht der Blase eingewachsen, handelt es sich um ein muskelinvasives Harnblasenkarzinom.

Hinweis

Dieser Text bietet einen allgemeinen Überblick zu Blasenkrebs. Bei Fragen zu Ihrer individuellen Erkrankungssituation können Sie unsere Ärztinnen und Ärzte gerne kostenlos kontaktieren.

Wichtig: Informationen aus dem Internet können Ihnen einen Überblick bieten. Sie sind aber nicht dazu geeignet, die Beratung durch einen Arzt oder eine Ärztin zu ersetzen.

Blasenkrebs: Kurz erklärt

Bild: © Krebsinformationsdienst, DKFZ; erstellt mit Biorender.com

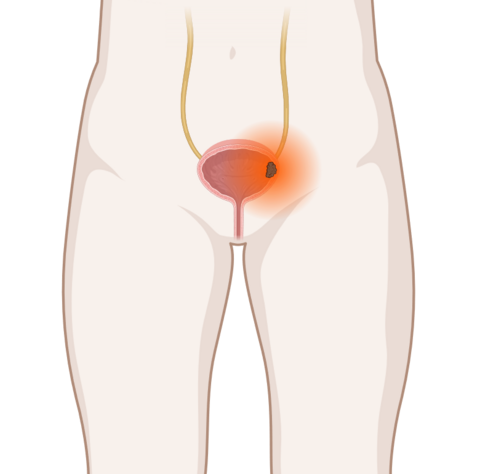

Blasenkrebs ist ein bösartiger Tumor der Harnblase. Die Harnblase ist das Organ, in dem sich der Urin sammelt. In der Fachsprache heißt Blasenkrebs auch Harnblasenkarzinom.

Blasenkrebs geht meist von der Schleimhaut der Harnblase aus, dem Urothel. Dann gehört Blasenkrebs zu den sogenannten Urothelkarzinomen.

Nicht jedes Urothelkarzinom ist Blasenkrebs: Urothel kommt nicht nur in der Harnblase vor. Es kleidet die gesamten ableitenden Harnwege aus, also auch die Harnleiter, die Harnröhre und die Nierenbecken. Daher können auch an diesen Organen Urothelkarzinome auftreten. Das ist jedoch nur bei 1 von 10 Erkrankten der Fall. Bei etwa 9 von 10 der Betroffenen entsteht der Krebs direkt in der Harnblase.

Wichtig zu wissen

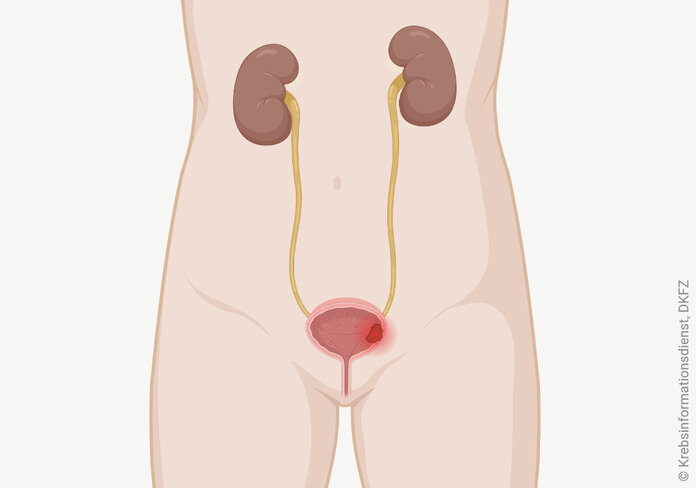

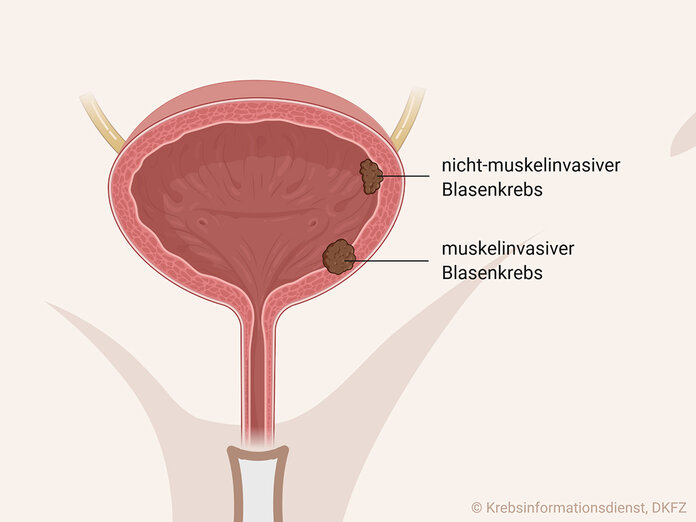

Der Begriff Harnblasenkarzinom umfasst 2 Erkrankungssituationen mit unterschiedlichen Entstehungswegen und Krankheitsverläufen, die sich auch in der Therapie unterscheiden:

- nicht-muskelinvasive Harnblasenkarzinome – Bei 75 von 100 Betroffenen mit Blasenkrebs wachsen die Krebszellen in der Blase nur oberflächlich und der Tumor ist auf die Schleimhaut begrenzt.

- muskelinvasive Harnblasenkarzinome – Bei 25 von 100 Betroffenen wachsen die Krebszellen in die Muskelschicht der Blasenwand hinein.

Tumorstadien bei Blasenkrebs

Bild: © Krebsinformationsdienst, DKFZ; erstellt mit BioRender.com

Zu nicht-muskelinvasivem Blasenkrebs gehören Tumoren der Stadien:

- Ta: Tumor ist auf die Schleimhaut begrenzt, mit warzenförmigen (papillären) Tumoren

- Tis: Tumor wächst breitflächig in der Schleimhaut (Carcinoma in situ)

- T1: Tumor durchdringt die Schleimhaut, aber greift den Muskel der Blasenwand nicht an

Zu muskelinvasivem Blasenkrebs gehören Tumoren der Stadien:

- T2: Tumor ist in die Muskelschicht der Blasenwand eingewachsen

- T3: Tumor ist in das umliegende Fettgewebe eingedrungen

- T4: Tumor hat angrenzende Organe befallen, etwa die Prostata beim Mann oder die Gebärmutter bei der Frau

Wichtig zu wissen: Nicht-muskelinvasiver Blasenkrebs kann trotz Therapie im weiteren Verlauf fortschreiten und sich zu einem muskelinvasiven Harnblasenkarzinom entwickeln. Wie viele Menschen davon betroffen sind, ist individuell sehr unterschiedlich und hängt von den Ausgangsvoraussetzungen ab: Es kann 1 Person von 100, es können aber auch 40 Personen von 100 davon betroffen sein. Muskelinvasiver Blasenkrebs kann aber auch direkt entstehen, ohne dass der Patient oder die Patientin zuvor an einem nicht-muskelinvasiven Blasenkrebs erkrankt war.

Wie häufig ist Blasenkrebs?

In Deutschland erkranken jährlich ungefähr 31.000 Menschen an Blasenkrebs, davon sind rund 23.000 Männer.

Das mittlere Erkrankungsalter liegt bei etwa 75 Lebensjahren.

Prognose: Ist Blasenkrebs heilbar?

Die Prognose und die Aussicht auf Heilung bei Blasenkrebs hängt vor allem vom Tumorstadium ab: also davon, ob und wenn ja, wie tief der Tumor in die Blasenwand einwachsen ist.

Ist der Blasenkrebs noch sehr oberflächlich, hat er in der Regel gute Heilungschancen. Je tiefer er wächst, je stärker sich die Zellen verändert haben und je weiter sich der Krebs ausgebreitet hat, desto ungünstiger wird die Prognose der Betroffenen.

Für die Prognose des nicht-muskelinvasiven Blasenkarzinoms ist außerdem wichtig, wie sehr sich die Krebszellen von normalen Zellen unterscheiden.

Für die Prognose des muskelinvasiven Blasenkarzinoms spielt hingegen eine Rolle, ob Lymphknoten befallen sind oder der Tumor bereits in andere Organe gestreut hat.

Wichtig zu wissen: Insgesamt ist der Krankheitsverlauf bei Frauen mit Blasenkrebs ungünstiger als bei Männern mit Blasenkrebs.

Blasenkrebs: Risikofaktoren und Vorbeugung

Ursachen von Blasenkrebs

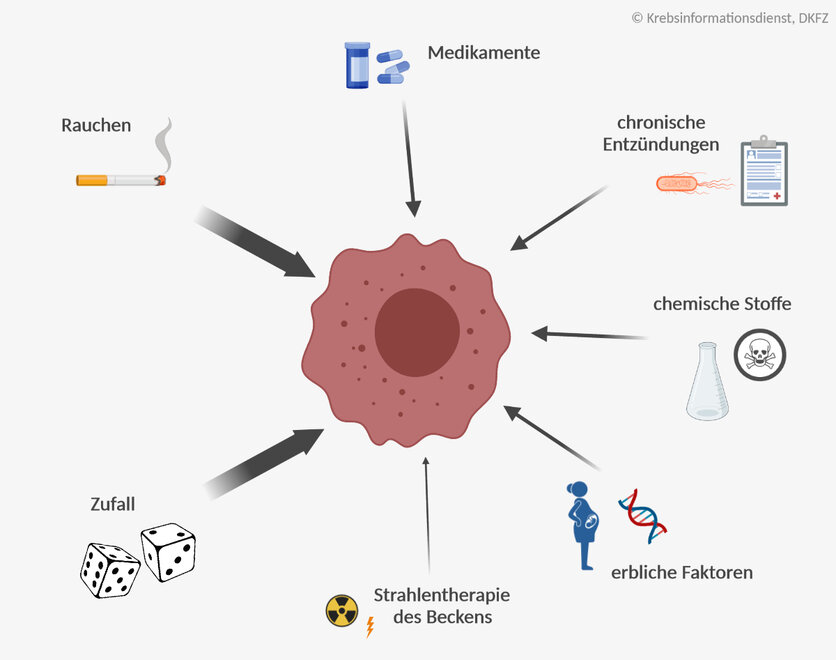

Die genauen Ursachen von Blasenkrebs sind noch unklar. Bekannt ist, dass deutlich mehr Männer als Frauen an Blasenkrebs erkranken. Auch mit zunehmendem Lebensalter steigt das Risiko, an Blasenkrebs zu erkranken.

Daneben gibt es zahlreiche Giftstoffe und krebserregende Substanzen, die als Risikofaktoren für Blasenkrebs gelten.

Der Hauptrisikofaktor für Blasenkrebs ist Rauchen: Aktives Rauchen sowie Passivrauchen ist für ungefähr die Hälfte aller Blasenkrebserkrankungen verantwortlich.

Nicht zu rauchen …

... ist die beste Möglichkeit, Blasenkrebs vorzubeugen.

Auch bestimmte chemische Stoffe gelten als Risikofaktoren, etwa aromatische Amine. Manche Berufsgruppen können durch den vermehrten Kontakt mit diesen Substanzen Krebs bekommen, beispielsweise Maler und Lackierer. Dann ist Harnblasenkrebs als Berufskrankheit anerkannt.

Außerdem gibt es weitere Risikofaktoren, die die Wahrscheinlichkeit für Blasenkrebs erhöhen:

- Medikamente, wie beispielsweise bestimmte Chemotherapeutika (Cyclophosphamid und Ifosfamid) oder das Diabetes-Medikament Pioglitazon

- Chronisch-entzündliche Schädigungen der Blasenschleimhaut, etwa durch Harnwegsinfekte, Steinleiden oder Dauerkatheter

- Vererbung: Verwandte von Menschen mit Blasenkrebs, beispielsweise Kinder oder Geschwister, haben ein höheres Risiko, ebenfalls an Blasenkrebs zu erkranken.

- Strahlentherapie des Beckens in der Vorgeschichte beispielsweise bei Prostatakrebs

Wichtig zu wissen

Blasenkrebs kann auch rein zufällig entstehen, ohne dass ein bekannter Risikofaktor vorliegt.

Mehr über die Entstehung von Krebs erfahren Sie unter Wie entsteht Krebs?.

Bild: © Krebsinformationsdienst, DKFZ; erstellt mit Biorender.com

Symptome bei Blasenkrebs

Beschwerden abklären lassen

Sie haben Beschwerden beim Wasserlassen oder immer wieder das Gefühl, eine "Blasenentzündung" zu haben? Dann sollten Sie zu einer Ärztin oder einem Arzt gehen.

Patientinnen und Patienten mit Blasenkrebs in einem frühen Stadium haben oft gar keine oder nur sehr allgemeine, unspezifische Symptome, wie etwa:

- Blut im Urin oder braun verfärbter Urin

- häufigen Harndrang – wobei sie aber nur wenig Wasser lassen können

Diese eher unspezifischen Beschwerden können auf einen Tumor der Blase hindeuten, sind aber keine sicheren Anzeichen dafür. Denn die Beschwerden können auch andere Ursachen haben, etwa eine Blasenentzündung oder bei Männern Erkrankungen der Prostata.

Halten die Symptome längere Zeit an oder kommen Schmerzen hinzu, sollten Betroffene eine Hausärztin oder einen Hausarzt aufsuchen.

Diagnose Blasenkrebs: Untersuchungen bei Krebsverdacht

Bild: © Tero Vesalainen, Shutterstock

Zunächst erkundigt sich die Ärztin oder der Arzt nach den vorliegenden Beschwerden. Besteht der Verdacht auf Blasenkrebs, führen Ärztinnen oder Ärzte anschließend folgende Untersuchungen durch:

- Sie tasten die Nierengegend, den unteren Bauch und die inneren Geschlechtsorgane ab.

- Sie untersuchen den Urin auf Blut, Tumorzellen und manchmal auch auf Tumormarker.

- Sie machen eine Ultraschalluntersuchung der Blase und der Nieren und stellen die ableitenden Harnwege mit Kontrastmittel im Röntgen dar.

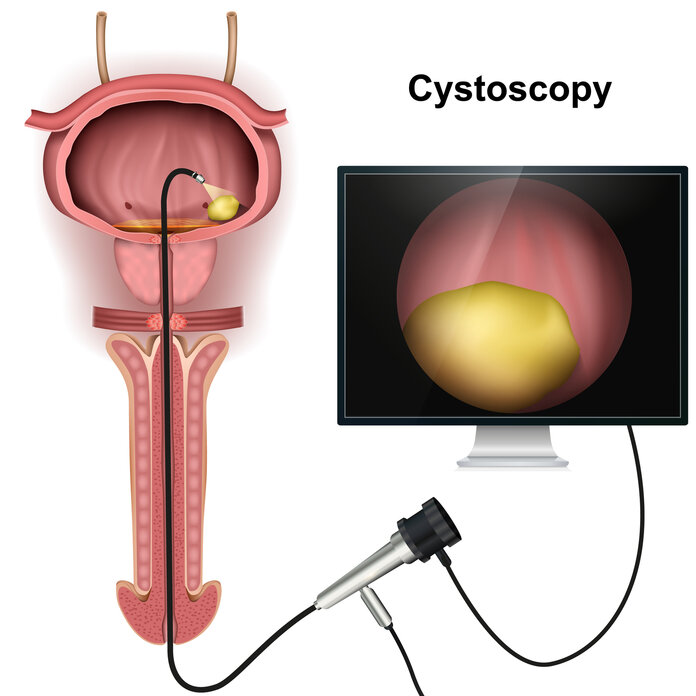

Blasenspiegelung (Zystoskopie)

Bild: © medicalstocks, iStock (modifiziert)

Die Blasenspiegelung (Zystoskopie) gilt als wichtigste Untersuchung zur Diagnose von Blasenkrebs.

So läuft eine Blasenspiegelung ab: Meistens wird die Blasenspiegelung ambulant und mit örtlicher Betäubung durchgeführt. Die Untersuchung selbst dauert nur wenige Minuten, hinzu kommt aber die Vorbereitungszeit.

Bei der Blasenspiegelung liegt die Patientin oder der Patient mit angezogenen und gespreizten Beinen auf einer Liege. Die Ärztin oder der Arzt führt vorsichtig ein spezielles Untersuchungsgerät (Zystoskop) über die Harnröhre in die Harnblase ein: Ein Zystoskop ist ein Gerät mit einer kleinen Kamera und einer Lichtquelle am Ende eines biegsamen Schlauchs, seltener eines starren Rohres.

Damit untersucht die Ärztin oder der Arzt systematisch die gesamte Blase. Dabei kann sie oder er auch Gewebeproben (Biopsien) aus der Blasenschleimhaut entnehmen und anschließend unter dem Mikroskop untersuchen lassen. Eine feingewebliche Untersuchung der Gewebeproben kann die Diagnose Blasenkrebs erhärten.

Erhärtet sich der Verdacht auf Blasenkrebs? Dann bekommen Betroffene in der Regel eine zweite, erweiterte Blasenspiegelung unter Vollnarkose. Dabei entfernen Ärzte das verdächtige Gewebe durch die Harnröhre hindurch mit einer Elektroschlinge. Das Fachwort dafür lautet "transurethrale Resektion von Blasengewebe (TUR-B)".

- Für Patientinnen und Patienten mit einem nicht-muskelinvasiven Harnblasenkarzinom ist dies gleichzeitig auch die Therapie, da damit der Tumor vollständig entfernt werden kann. Mehr dazu lesen Sie im Text Therapie des nicht-muskelinvasiven Harnblasenkarzinoms.

- Bei Betroffenen mit einem muskelinvasiven Harnblasenkarzinom kann mit dem entnommenen Gewebe die Größe und Ausbreitung des Tumors genauer eingeordnet werden.

Wichtig zu wissen

Bei nicht-muskelinvasivem Blasenkrebs dient die Blasenspiegelung der Diagnostik und als TUR-B auch der Therapie.

Welche Nebenwirkungen sind möglich? Viele Menschen empfinden die Blasenspiegelung als unangenehm, sie kann kurz auch leicht schmerzhaft sein. Im Anschluss an die Blasenspiegelung sind vorübergehend leichte Blutungen oder Schmerzen beim Wasserlassen möglich. Über wenige Tage kann es auch zu unkontrolliertem Harnabgang kommen, da der Blasenschließmuskel für den Eingriff gedehnt wurde.

Weitere Untersuchungen, um Blasenkrebs abzuklären

Beim nicht-muskelinvasiven Blasenkrebs sind nach der TUR-B in der Regel keine weiteren diagnostischen Untersuchungen mehr erforderlich.

Bei Patientinnen und Patienten mit muskelinvasivem Blasenkrebs untersuchen Ärztinnen und Ärzte, ob und wenn ja, wie weit sich der Tumor ausgebreitet hat. Dafür kommen folgende bildgebende Verfahren infrage:

- Computertomographie (CT)

- Kernspintomographie (MRT)

- Röntgenuntersuchung des Brustraums

- gegebenenfalls Knochenszintigraphie

Die Ergebnisse helfen, eine geeignete Therapie festzulegen. Mehr dazu lesen Sie im Text Therapie des muskelinvasiven Harnblasenkarzinoms.

Therapierelevante Tumormarker lassen Ärzte bestimmen, wenn eine Immuntherapie geplant ist. Dafür bestimmen sie im Tumorgewebe den Marker PD-L1.

Zum Weiterlesen

Sie wollen wissen, wie bildgebende Verfahren ablaufen und ob sie Nebenwirkungen haben? Dann lesen Sie zu den einzelnen Verfahren unter Diagnose: Untersuchungsmethoden in der Krebsmedizin weiter.

Therapie bei Blasenkrebs

Fragen Sie uns!

Sie möchten wissen, welche Therapie in Ihrer individuellen Situation infrage kommt? Gerne geben unsere Ärztinnen und Ärzte Ihnen dazu kostenlos Hintergrundinformationen:

- am Telefon täglich von 8 bis 20 Uhr unter 0800 420 30 40

- über ein datensicheres Kontaktformular oder per E-Mail an krebsinformationsdienst@dkfz.de

Nachsorge bei Blasenkrebs

Eine regelmäßige Nachsorge bei Blasenkrebs ist wichtig. Ärztinnen und Ärzte können so frühzeitig mögliche Folgen der Therapie erkennen und behandeln. Außerdem können sie einen Rückfall frühzeitig feststellen und schnell eine weitere Therapie einleiten.

Die Nachsorgeuntersuchungen finden zunächst in kürzeren, dann in längeren Abständen statt. Die Zeitabstände und auch die Dauer der Nachsorge hängen davon ab, wie hoch die behandelnden Ärzte das Rückfallrisiko einschätzen.

Zum Weiterlesen

Weitere allgemeine Informationen finden Sie im Text Nachsorge bei Krebs.

Die wichtigste Nachsorgeuntersuchung bei Blasenkrebs ist die Blasenspiegelung. Zur Nachsorge gehören außerdem Urin- und Blutuntersuchungen. Bildgebende Verfahren wie Ultraschall, Kernspintomographie (MRT) oder Computertomographie (CT) kommen eher zum Einsatz, wenn sich der Blasentumor schon über den Blasenmuskel hinaus ausgebreitet hatte.

Leben und Alltag mit Blasenkrebs

Wie sehr sich der Alltag durch die Diagnose Blasenkrebs verändert, hängt davon ab, wie schwer die Krebserkrankung war und welche Therapien notwendig waren.

Besonders Erkrankte, deren Harnblase vollständig entfernt wurde, müssen sich in ihrem Alltag umstellen und an eine künstliche Harnableitung gewöhnen: Mehr dazu im Abschnitt "Künstliche Harnableitung: Neoblase, Conduit und Stoma" unter Therapie beim muskelinvasiven Blasenkrebs.

Darf man mit einer künstlichen Harnableitung schwimmen gehen? Wie wirkt sich eine künstliche Blase (Neoblase) auf mein Arbeitsleben aus? Kann ich am gesellschaftlichen Leben teilnehmen? Und muss ich mit Beschwerden rechnen? Diese und weitere Fragen hat die Patientenleitlinie Blasenkrebs ausführlich aufgearbeitet.

Gut zu wissen

Es gibt Fachkräfte, die helfen können, mit einer künstlichen Harnableitung und den Folgen zurechtzukommen. Beispielsweise speziell ausgebildete Pflegekräfte (sogenannte Stomatherapeuten), Ernährungsberaterinnen und -berater sowie Fachkräfte der Sozialarbeit und Psychoonkologie.

Fragen sie uns!

Sie haben weitere Fragen zum Leben mit und nach Blasenkrebs? Gerne geben unsere Ärztinnen und Ärzte Ihnen dazu kostenlos Hintergrundinformationen:

- am Telefon täglich von 8 bis 20 Uhr unter 0800 – 420 30 40

- oder über krebsinformationsdienst@dkfz.de oder über datensicheres Kontaktformular.

Was Sie selbst tun können

Bild: © Marc Bruxelle, Thinkstock

Patientinnen und Patienten mit Blasenkrebs können auch selbst aktiv werden, um ihre Erholung zu unterstützen und ihr Rückfallrisiko zu senken.

- Rauchen aufhören: Auch, wenn man bereits Krebs hat, lohnt es sich mit dem Rauchen aufzuhören. Patientinnen und Patienten erholen sich dann laut Studien besser, haben weniger Komplikationen durch die Behandlung und das Rückfallrisiko sinkt.

- Regelmäßig bewegen: Wer sich im Alltag viel bewegt oder Sport treibt, verkraftet eine Krebsbehandlung und ihre Folgen oft besser. Auch auf die Lebensqualität wirkt sich Bewegung günstig aus. Wie viel man sich zumuten darf und ob es gezieltes Training braucht, können die behandelnden Ärzte beantworten.

- Gesund ernähren: Sofern die Ärzte nichts Anderes sagen, können sich die meisten Blasenkrebspatientinnen und -patienten normal ernähren. Dafür kann man sich an den Empfehlungen der Fachgesellschaften für eine gesunde, ausgewogene Ernährung orientieren. Für Patientinnen und Patienten mit einer künstlichen Harnableitung gibt es jedoch einige Besonderheiten. Darüber informiert der Text Therapie bei nicht-muskelinvasivem Blasenkrebs.

Blasenkrebs: Ärzte und Krankenhäuser finden

Erste Ansprechpersonen bei Verdacht auf Blasenkrebs sind normalerweise Hausärzte oder Fachärzte für Urologie.

Geht es konkret um die Diagnose oder Behandlung, sollten sich Betroffene an eine spezialisierte Klinik oder an spezialisierte Ärztinnen oder Ärzte wenden:

Krankenhäuser, die besonders viel Erfahrung bei der Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Harnblasenkrebs haben, können sich dies durch eine Zertifizierung der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) bestätigen lassen. Die DKG prüft dabei regelmäßig, ob diese bestimmte fachliche Anforderungen einhalten.

- Die Adressen von zertifizierten Zentren finden Sie über die Suchmaschine OncoMap, wenn Sie unter "Tumore" "Harnblase" auswählen.

Wichtig zu wissen: Auch Zentren ohne Zertifizierung können sehr viel Erfahrung bei der Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Blasenkrebs haben, etwa große Krankenhäuser oder Universitätskliniken mit urologischen Abteilungen. Sie haben nur den Prozess der Zertifizierung (noch) nicht durchlaufen.

Urologische Universitätskliniken in Deutschland (unabhängig von einer Zertifizierung) können Sie über das Urologenportal der Deutschen Gesellschaft für Urologie e.V. (DGU) finden.

Linktipps zur Arzt- und Kliniksuche

Allgemeine Tipps für die Arzt- oder Kliniksuche haben wir zusammengestellt unter:

Gute Ansprechpartner finden – Arztsuche

Gute Ansprechpartner finden – Kliniksuche

Einen kurz gefassten Überblick bietet das gleichnamige Informationsblatt (PDF).

Quellen und Links für Interessierte und Fachkreise

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl an hilfreichen Links zum Weiterlesen und Quellen, die für die Erstellung dieses Textes genutzt wurden.

Leitlinien

Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): S3-Leitlinie Früherkennung, Diagnose, Therapie und Nachsorge des Harnblasenkarzinoms, Langversion 2.0, 2020, AWMF-Registrierungsnummer 032/038OL. Abgerufen am 14.03.2023.

Witjes JA, Babjuk M, Bellmunt J, Bruins HM, De Reijke TM, De Santis M, Gillessen S, James N, Maclennan S, Palou J et al. EAU-ESMO Consensus Statements on the Management of Advanced and Variant Bladder Cancer - An International Collaborative Multistakeholder Effort: Under the Auspices of the EAU-ESMO Guidelines Committees. Eur Urol. 2020 Feb;77(2):223-250. doi: 10.1016/j.eururo.2019.09.035.

Gontero P et al. EAU Guidelines on Non-muscle-invasive Bladder Cancer (Ta, T1 and CIS). 2023. Abgerufen am 14.03.2023.

Epidemiologie

Aktuelle statistische Daten zum Harnblasenkarzinom bietet das Zentrum für Krebsregisterdaten. Eine Zusammenfassung bietet die Broschüre "Krebs in Deutschland" des Deutschen Krebsregister e.V. (DKR; vormals Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland e.V., GEKID) und des Zentrums für Krebsregisterdaten (ZfKD) im Robert Koch-Institut. Abgerufen am 31.03.2023.

Arzneimittel: Herstellerinformationen, Studien, Nutzenbewertungen

Als Quelle für Aussagen zu Medikamenten hat der Krebsinformationsdienst aktuelle Fachinformationen der Hersteller herangezogen (über www.fachinfo.de für Fachkreise zugänglich). Außerdem greift der Krebsinformationsdienst auf frei zugängliche Informationen zu, wie

- Arzneimittelinformationen in deutschen Datenbanken, vor allem im Arzneimittel-Informationssystem des Bundes PharmNet.Bund,

- aktuelle Hinweise des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) und des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI),

- die englischen Informationen der europäischen Arzneimittelbehörde EMA.

Zu neueren Arzneimitteln werden als Quelle auch Nutzenbewertungen gemäß § 35a des SGB V herangezogen. Die bisher vorliegenden Berichte sind abrufbar beim Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) unter dem Stichwort "Projekte", dann "Projekte & Ergebnisse".

Auch der Gemeinsame Bundessausschuss (G-BA) bietet Informationen zu Arzneimitteln. In der Regel handelt es sich dabei um Änderungen der Arzneimittel-Richtlinie.