- Stress, Depressionen, belastende Lebensereignisse oder eine schwierige Kindheit: Manche Menschen vermuten, dass solche psychischen Faktoren Krebs auslösen können.

- Ob das tatsächlich so ist, können Forschende bisher nicht eindeutig beantworten: Wissenschaftliche Studien kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen.

- Wir erläutern den Stand der Forschung und erklären, was die Antwort auf diese Frage so schwierig macht.

Hilfe bei der Bewältigung von Krebs

In diesem Text geht es um die Frage, ob psychische Faktoren zur Krebsentstehung beitragen. Krebserkrankte, die Tipps zum Umgang mit ihrer Erkrankung suchen, finden mehr dazu unter Krebs und Psyche.

Psyche und Krebsrisiko: Gibt es einen Zusammenhang?

Die Vermutung, dass psychische Belastungen die Entstehung von Krebs begünstigen können, gibt es schon sehr lange. Deshalb haben Forschende diesen Zusammenhang bereits in vielen Studien untersucht.

Dabei haben sie sich unterschiedliche psychische Belastungen angeschaut. Dazu gehören zum Beispiel:

- Stress,

- belastende Erfahrungen in der Kindheit,

- kritische Lebensereignisse wie beispielsweise der Tod eines nahen Angehörigen oder eine Trennung,

- psychische Erkrankungen wie eine Depression oder eine Angststörung.

Wissenschaftlich ist ein Zusammenhang bisher allerdings nicht belegt. Ausschließen können Forscher einen Einfluss aber ebenfalls nicht.

Warum ist das so? Studien, die diese Faktoren untersucht haben, kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen: In einem Teil der Studien zeigte sich ein Einfluss, in anderen nicht. Eine abschließende Aussage ist also im Moment nicht möglich – es ist weitere Forschung notwendig.

Gut zu wissen: In Studien, die einen Einfluss zeigten, war dieser vergleichsweise gering – also beispielweise viel kleiner als der Einfluss von Rauchen oder Übergewicht. Das zeigt: Selbst wenn es einen Einfluss geben sollte, dann ist er vermutlich weniger bedeutsam als andere Risikofaktoren.

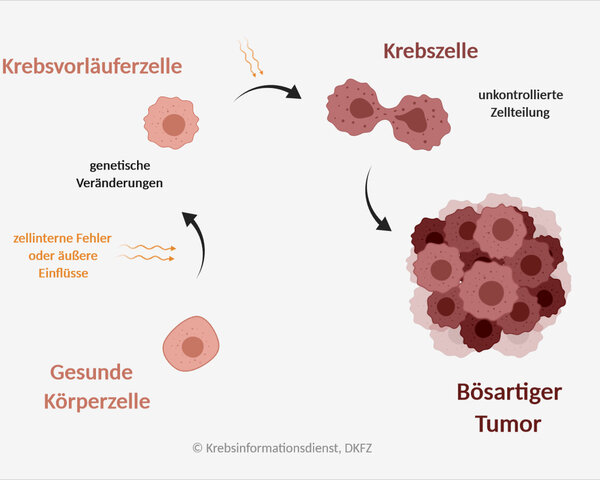

Hinzu kommt: Krebs entwickelt sich meist nicht aufgrund eines einzelnen Faktors oder eines bestimmten Verhaltens einer Person. Häufig tragen mehrere Faktoren dazu bei, dass Krebs entsteht. Bei einem einzelnen Menschen gibt es deshalb in der Regel nicht den einen Auslöser für die Erkrankung, den man herausfinden könnte.

Selbst schuld?

Viele Krebspatientinnen und -patienten suchen nach möglichen Ursachen für ihre Erkrankung. Manche machen sich sogar Vorwürfe, weil sie denken, dass ein bestimmtes Verhalten in der Vergangenheit ihre Krebserkrankung ausgelöst hat.

Es ist verständlich, wenn Menschen, die an Krebs erkrankt sind, nach Auslösern suchen und sich viele Fragen stellen.

Aber: Niemand ist "schuld" an seiner Krebserkrankung. Denn warum Krebs bei einem Menschen entsteht und bei anderen (trotz ähnlicher Lebensumstände) nicht, weiß man nicht.

Was macht die Forschung zu psychischen Einflüssen so schwierig?

Einen möglichen Zusammenhang untersuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit verschiedenen Methoden. Dazu gehören

- Beobachtungsstudien am Menschen

- Forschung an Tieren

- Forschung an Zellen

Beim Thema Psyche und Krebs ist es aus unterschiedlichen Gründen nicht einfach, zuverlässige Ergebnisse zu erhalten. Im Folgenden erläutern wir, warum das so ist.

Beobachtungsstudien

In sogenannten epidemiologische Studien beobachten Forschende größere Gruppen von Menschen über einen längeren Zeitraum hinweg und erfassen dabei ihre psychische Belastung. Oder sie befragen Menschen zu belastenden Erfahrungen in ihrer Vergangenheit. Dann untersuchen die Forschenden, wie viele Menschen eine Krebserkrankung bekommen haben und vergleichen dabei wenig belastete mit stark belasteten Menschen.

Wichtig zu wissen: Solche Studien zeigen nur statistische Zusammenhänge zwischen Risikofaktoren und Krebsentstehung in großen Gruppen. Sie liefern aber keinen Beweis für die tatsächliche Krebsursache eines einzelnen Menschen.

Bei rückblickenden Studien kommt ein weiteres Problem hinzu: Im Nachhinein beurteilen viele Menschen ihr Leben anders – vor allem dann, wenn sie nach der Ursache für eine schwere Erkrankung suchen. Die Erinnerung kann also verzerrt sein.

Beim Thema Psyche und Krebs gibt es noch eine weitere Schwierigkeit: Es gibt viele unterschiedliche Arten von seelischer Belastung. Kann man Stress und Depressionen überhaupt miteinander vergleichen? Wirken sie sich ähnlich auf den Körper aus? Diese Fragen können Forschende bisher nicht eindeutig beantworten.

Schaut man sich einzelne Faktoren genauer an, wird es nicht einfacher: Stress ist nicht gleich Stress – es gibt ganz unterschiedliche Arten, beispielsweise Stress durch Zeitdruck auf der Arbeit oder sozialer Stress durch Armut oder Diskriminierung.

Hinzu kommt: Sowohl das Stresserleben als auch der Umgang mit Stress sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Was der eine als belastend empfindet, ist für die andere vielleicht kein Problem. Und je nachdem, wie Menschen auf Stress reagieren, können auch die Auswirkungen auf den Körper verschieden sein.

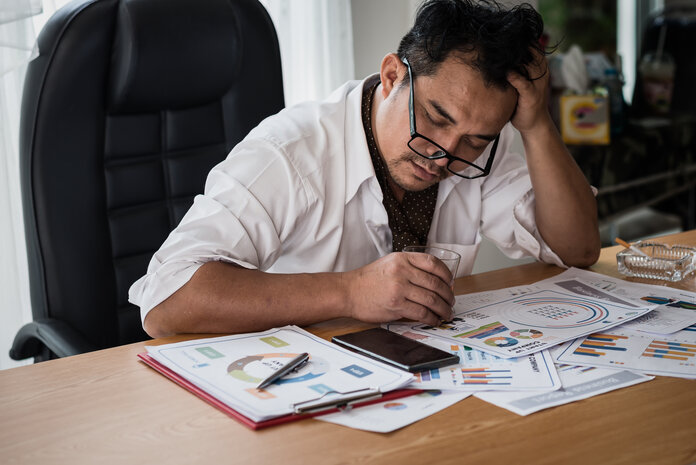

Indirekte Wirkung: ungesunder Lebensstil

Bild: © worawit_j - shutterstock

Was man aus Untersuchungen weiß: In Belastungssituationen neigen viele Menschen zu einem ungesunden Lebensstil – sie rauchen beispielsweise mehr, ernähren sich ungesund, machen weniger Sport oder trinken mehr Alkohol. Ähnliche Verhaltensweisen haben Wissenschaftler auch im Zusammenhang mit depressiven Symptomen beobachtet.

Mit diesem Verhalten setzen sich diese Menschen bekannten Risikofaktoren für eine Krebserkrankung aus. Das erhöhte Krebsrisiko könnte also darauf beruhen, dass viele Menschen bei psychischer Belastung ungesünder leben.

Forschende können in Studien solche beeinflussenden Faktoren teilweise berücksichtigen. Sie vollständig auszuschließen, ist aber schwierig.

Forschung im Labor

Eine andere Methode, um die Zusammenhänge zu untersuchen, sind Versuche mit Tieren, beispielsweise Mäusen. Diese werden zum Beispiel gezielt starkem Stress ausgesetzt. In solchen Versuchen zeigt sich in manchen Studien ein Einfluss auf das Krebsrisiko der Tiere. Diese Ergebnisse sind allerdings nur Hinweise und nicht ohne Weiteres auf den Menschen übertragbar.

Die Forschung an Zellen untersucht dagegen, was im Körper passieren könnte, wenn psychische Einflüsse einwirken. Zu bedenken ist: Beobachtungen zu kurzfristigen Veränderungen auf Zellebene lassen sich nicht ohne Weiteres auf komplexe Vorgänge im menschlichen Organismus übertragen. Dort finden Veränderungen – wie bei der Tumorentstehung – über Jahrzehnte statt. Deshalb gilt auch hier: Die Ergebnisse sind nur Hinweise auf mögliche Zusammenhänge, die am Menschen weiter untersucht werden müssen.

Grundlagenforschung zu möglichen Mechanismen

Es gibt verschiedene Theorien, die einen möglichen Zusammenhang zwischen psychischen Faktoren und der Krebsentstehung erklären könnten. Um sie zu prüfen, untersuchen Wissenschaftler Vorgänge im Körper, die bei psychischer Belastung auftreten. Oder sie forschen an Tieren und Zellen, um die Grundlagen ihrer Annahmen besser zu verstehen.

Psyche und Immunsystem

Bild: © Krebsinformationsdienst, DKFZ; erstellt mit BioRender.com

Bei dieser Forschung spielt das Immunsystem eine große Rolle – und die Frage, ob psychische Faktoren es beeinflussen können.

Forschende wissen inzwischen: Stress und andere psychische Belastungen können sich grundsätzlich auf das Immunsystem auswirken.

- Stress bewirkt zum Beispiel, dass verschiedene sogenannte Stresshormone im Körper ausgeschüttet werden. Dazu gehören Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol.

- Kurzfristig wird dadurch der Körper im Alarmbereitschaft versetzt und das Immunsystem aktiviert.

- Langfristiger psychischer Stress kann hingegen das Immunsystem hemmen.

Das Immunsystem bekämpft normalerweise Krankheitserreger, beseitigt aber auch gealterte oder geschädigte Zellen – auch Krebszellen. Es ist denkbar, dass ein geschwächtes Immunsystem weniger gut entstehende Krebszellen oder Krebsvorstufen finden und bekämpfen kann.

- Stress bewirkt außerdem, dass das Immunsystem vermehrt entzündungsfördernde Botenstoffe ausschüttet. Chronische Entzündungsreaktionen stehen im Verdacht, Krebs zu fördern.

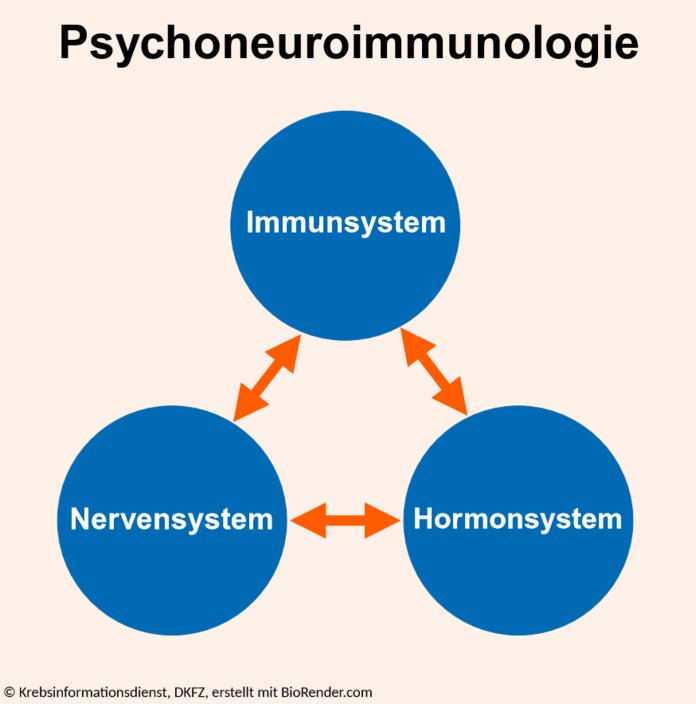

Das Forschungsgebiet, das sich mit diesen Zusammenhängen beschäftigt, heißt auch Psychoneuroimmunologie. Wissenschaftler untersuchen also Wechselwirkungen zwischen dem Immunsystem, dem Nervensystem und dem Hormonsystem.

Nach dem Modell der Psychoneuroimmunologie führen psychologische Faktoren zu körperlichen Veränderungen – beispielsweise über Signalmoleküle, die vom Nerven- oder Hormonsystem ausgeschüttet werden und sich auf Immunzellen auswirken. Das Immunsystem reagiert also auf Signale des Nerven- und des Hormonsystems – und umgekehrt.

Wichtig zu wissen: Es wurden zwar bereits verschiedene Einflüsse der Psyche und des Nervensystems auf das Immunsystem beschrieben. Ob solche Veränderungen sich tatsächlich auf das Krebsrisiko auswirken, ist aber bisher nicht abschließend untersucht.

Weitere Mechanismen

Es gibt weitere Theorien dazu, wie psychische Einflüsse durch Veränderungen im Körper zur Krebsentstehung beitragen könnten. Sie sind aber noch weniger gut erforscht. Beispiele dafür sind:

- Erhöhte Stresshormone könnten zu einer vermehrten Entstehung von sogenannten reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) führen. Diese Moleküle entstehen bei Stoffwechselprozessen und können das Erbgut schädigen. Das könnte zur Krebsentstehung beitragen.

- Es gibt verschiedene Vorgänge im Körper, um geschädigtes Erbgut zu reparieren. Diese könnten aufgrund von psychischen Belastungen gehemmt werden.

- Es könnte zu Veränderungen im Zellzyklus kommen. Das würde die fehlerfreie Teilung und Vermehrung von Zellen beeinflussen.

- Psychosozialer Stress könnte zu sogenannten epigenetischen Veränderungen im Erbgut führen. Das sind Veränderungen, die zum Beispiel die Ablesehäufigkeit des Erbguts beeinflussen und damit die Menge von Eiweißen im Körper verändern. Auch dadurch könnte theoretisch Krebs begünstigt werden.

- Krebsfördernde Viren könnten durch psychische Einflüsse im Körper aktiviert werden.

Auch zu diesen Annahmen ist weitere Forschung notwendig. Noch ist nicht klar, ob die Psyche über diese Mechanismen zur Krebsentstehung beiträgt und wenn ja, wie groß der Einfluss ist.

Krebspersönlichkeit: Was ist dran?

Einen Zusammenhang zwischen bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen und Krebs vermuteten Ärzte schon in der Antike: Wer durchsetzungsschwach, unterwürfig und unsicher ist und negative Gefühle wie Ärger nicht ausdrücken kann, soll angeblich häufiger an Krebs erkranken. Die Vorstellung einer sogenannten Krebspersönlichkeit hielt sich in ähnlicher Weise über viele Jahrhunderte.

Trotz vieler Studien zu dem Thema konnten Forscher einen Zusammenhang zwischen einer bestimmten Persönlichkeit und Krebserkrankungen nicht nachweisen. Diese Annahme gilt also nach heutigem Wissensstand als falsch.

Kein Zwang zum positiven Denken

Auch die Vermutung, dass positives Denken oder Optimismus vor Krebs schützt, ist nicht wissenschaftlich belegt. Psychisches Wohlbefinden ist aber dennoch wichtig für die persönliche Lebensqualität. Der Weg dorthin kann allerdings für jeden Menschen ein anderer sein.

Klar ist aber auch: Es ist für niemanden möglich, ganz ohne Krisen zu leben und immer gut gelaunt zu sein. Zur Krebsvorbeugung scheint das aber auch nicht notwendig zu sein.

Quellen und Links für Interessierte und Fachkreise

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl an hilfreichen Links zum Weiterlesen und Quellen, die für die Erstellung dieses Textes genutzt wurden.

Quellen und weiterführende Informationen

Fachartikel (Auswahl)

Basten M, Pan KY, van Tuijl LA, de Graeff A, Dekker J, Hoogendoorn AW, Lamers F, Ranchor AV, Vermeulen R, Portengen L, et al. Psychosocial factors, health behaviors and risk of cancer incidence: Testing interaction and effect modification in an individual participant data meta-analysis. Int J Cancer. 2024 May 15;154(10):1745-1759. doi: 10.1002/ijc.34852

Cooper K, Campbell F, Harnan S, Sutton A. Association between stress, depression or anxiety and cancer: Rapid review of reviews. Compr Psychoneuroendocrinol. 2023 Oct 21;16:100215. doi: 10.1016/j.cpnec.2023.100215.

Eckerling A, Ricon-Becker I, Sorski L, Sandbank E, Ben-Eliyahu S. Stress and cancer: mechanisms, significance and future directions. Nat Rev Cancer. 2021 Dec;21(12):767-785. doi: 10.1038/s41568-021-00395-5.

Liu Y, Tian S, Ning B, Huang T, Li Y, Wei Y. Stress and cancer: The mechanisms of immune dysregulation and management. Front Immunol. 2022 Oct 5;13:1032294. doi: 10.3389/fimmu.2022.1032294.

Mohan A, Huybrechts I, Michels N. Psychosocial stress and cancer risk: a narrative review. Eur J Cancer Prev. 2022 Nov 1;31(6):585-599. doi: 10.1097/CEJ.0000000000000752.

Mravec B, Tibensky M, Horvathova L. Stress and cancer. Part I: Mechanisms mediating the effect of stressors on cancer. J Neuroimmunol. 2020 Jul 3;346:577311. doi: 10.1016/j.jneuroim.2020.577311.

Pereira MA, Araújo A, Simões M, Costa C. Influence of Psychological Factors in Breast and Lung Cancer Risk - A Systematic Review. Front Psychol. 2022 Jan 3;12:769394. doi: 10.3389/fpsyg.2021.769394.

van Tuijl LA, Basten M, Pan KY, Vermeulen R, Portengen L, de Graeff A, Dekker J, Geerlings MI, Hoogendoorn A, Lamers F et al. Depression, anxiety, and the risk of cancer: An individual participant data meta-analysis. Cancer. 2023 Oct 15;129(20):3287-3299. doi: 10.1002/cncr.34853

Yang J, Jiang W. A meta-analysis of the association between post-traumatic stress disorder and cancer risk. Front Psychiatry. 2023 Oct 30;14:1281606. doi: 10.3389/fpsyt.2023.1281606.

Fachbücher (Auswahl)

Breitbart WS, Butow PN, Jacobsen PB, Lam WWT, Lazenby M, Loscalzo MJ. Psycho-Oncology. Fourth Edition. Oxford University Press, New York; 2021.

Schulz-Kindermann F. Psychoonkologie. 2. Auflage. Verlagsgruppe Beltz; 2021.