Kein allgemeines Screening auf Bauchspeicheldrüsenkrebs

Wie schon bisher empfohlen, sollte keine allgemeine Früherkennung in der Allgemeinbevölkerung erfolgen. Dies gilt auch für Personen, die ein erhöhtes Risiko für ein sporadisches Pankreaskarzinom haben – beispielsweise durch Rauchen, Diabetes mellitus, Fettleibigkeit, hohes Alter oder eine chronische Pankreatitis.

Genetische Untersuchungen für wen?

Einer Person, die nicht selbst erkrankt ist, soll ein genetischer Test angeboten werden, wenn sie

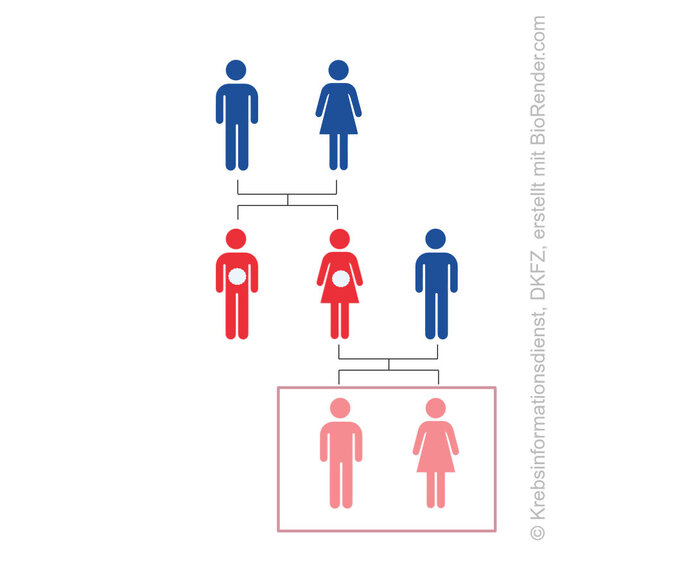

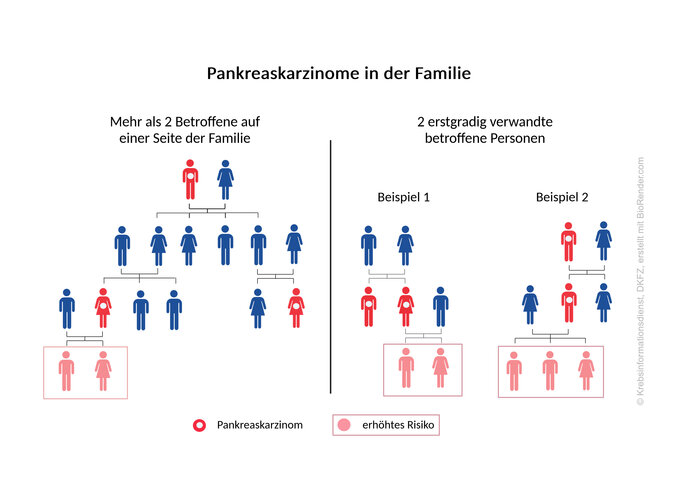

- ein familiär erhöhtes Risiko für ein Pankreaskarzinom hat. Das bedeutet: Es gibt in der Familie 2 erstgradig miteinander verwandte Pankreaskarzinom-Betroffene und die Person ist mit mindestens 1 davon auch erstgradig verwandt. Erstgradig Verwandte sind Eltern, Kinder oder Geschwister. Oder es gibt mindestens 2 Pankreaskarzinom-Betroffene auf derselben Seite der Familie (mütterlicher- oder väterlicherseits) und mit mindestens 1 davon ist die Person erstgradig verwandt.

- aus einer Familie mit bekannten, für Pankreaskarzinom (wahrscheinlich) krankheitsbedingenden Genveränderungen stammt.

- aus einer Familie stammt, bei der der Verdacht auf ein genetisches erbliches Syndrom besteht, das auch zu Pankreaskarzinomen führen kann.

Anlass für die Testung auf entsprechende Syndrome allgemein können etwa seltene Tumoren, mehrere gleichzeitig oder nacheinander auftretende Tumoren, ein frühes Erkrankungsalter und/oder typische klinische Zeichen sein.

Entsprechende Tumorsyndrome und pathogene Genveränderungen im Zusammenhang mit Pankreaskarzinomen sind:

- Familiäres adenomatöses Polyposis-Syndrom (FAP) – APC-Gen

- Ataxia-Teleangiectasia Mutated – ATM-Gen

- Familiärer Brust- und Eierstockkrebs – BRCA2-Gen

- Hereditäres Brust- und Ovarialkarzinom-Syndrom – BRCA1-Gen

- Familiäres atypisches multiples Muttermal- und Melanomsyndrom (FAMM) – CDKN2A-Gen

- Lynch-Syndrom (HNPCC) – MLH1-, MSH2-, MSH6-, PMS2-, EPCAM-Gen

- [Ohne Namen] – PALB2

- Peutz-Jeghers-Syndrom (PJS) – STK11

- Li-Fraumeni-Syndrom (LFS) – TP53

Risikogruppen, denen eine Surveillance angeboten werden KANN

Bild: © Krebsinformationsdienst, DKFZ, erstellt mit BioRender.com

Vorbemerkung: Abhängig von der Risikokonstellation sollte die Früherkennung in unterschiedlichem Alter beginnen.

- Personen mit einem familiär erhöhten Risiko (ohne bekannte Keimbahnmutation, siehe weiter oben unter 1.):

Beginn der Untersuchungen: Ab 50 – 55 Jahren oder 10 Jahre vor dem Alter, in dem die jüngste erkrankte Person in der Familie diagnostiziert wurde. - Patientinnen und Patienten mit hereditärer chronischer Pankreatitis: unabhängig davon, welche pathogene Keimbahnvariante (wahrscheinlich) die Ursache ist.

Beginn der Untersuchungen: Ab 40 Jahren, wenn der Krankheitsbeginn unbekannt ist, oder 20 Jahre nach Diagnose der hereditären Pankreatitis, wenn dies unter dem Alter von 40 Jahren der Fall war.

Risikogruppen, denen eine Surveillance angeboten werden SOLL

*Interessant zu wissen: CDKN2A-Keimbahnvarianten sind auch ohne betroffene Verwandte relevant genug, um eine Surveillance für Pankreaskarzinome zu rechtfertigen.

- Personen, die Träger bestimmter Keimbahnvarianten sind, die (wahrscheinlich) krankheitsbedingend (pathogen) sind, und die erstgradig mit mindestens einem vom Pankreaskarzinom Betroffenen verwandt sind. Entsprechende Veränderungen können in folgenden Genen vorkommen: APC, ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, CHEK2, [CDKN2A*], MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM, PALB2, TP53 und WT1.

Beginn der Untersuchungen: Ab 50 Jahren oder 10 Jahre vor dem Alter, in dem die Diagnose bei der jüngsten erkrankten Person in der Familie gestellt wurde. - Allen Patientinnen und Patienten mit Peutz-Jeghers-Syndrom oder mit einer (wahrscheinlich) pathogenen Keimbahnvariante im STK11-Gen sowie allen Personen mit einer (wahrscheinlich) pathogenen Keimbahnvariante im CDKN2A-Gen.

Beginn der Untersuchungen jeweils: Ab 40 Jahren oder 10 Jahre vor dem Alter, in dem die Diagnose bei der jüngsten erkrankten Person in der Familie gestellt wurde.

Welche Untersuchungen werden für Hochrisiko-Personen empfohlen?

Als erste Untersuchung sollte zur Bildgebung entweder eine Magnetresonanztomographie (MRT) beziehungsweise eine Magnetresonanz-Cholangiopankreatikographie (MRCP = Darstellung des Pankreasgangsystems und der Gallenwege) oder ein endoskopischer Ultraschall (EUS) eingesetzt werden.

- Zeigen sich bei der Erstuntersuchung keine Auffälligkeiten, ist es sinnvoll, weiterhin einmal jährlich erneut zu kontrollieren – mit den gleichen bildgebenden Verfahren.

- Entdeckt man dagegen Zysten oder neuroendokrine Tumoren (= Tumoren, deren Zellen Nervenzellen und gleichzeitig hormonbildenden Zellen gleichen), sollte entsprechend der speziell dafür geltenden Leitlinien vorgegangen werden.

- Bei anderen Auffälligkeiten in der Erstuntersuchung, die nicht direkt eine Operation oder eine andere Behandlung erforderlich machen, sollten weiterführende Untersuchungen erwogen werden (zum Beispiel Computertomographie). Zudem sollte das Kontrollintervall auf 3 – 6 Monate verkürzt werden.

Zum Weiterlesen: Verwendete Quellen und vertiefende Informationen

Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): S3-Leitlinie Exokrines Pankreaskarzinom, Langversion 3.0, 2024, AWMF-Registernummer: 032-010OL; Zugriff am 17.04.2024.