Körpergewicht: Was ist normal? Was ist zu viel?

Es liegt nahe: Für Menschen mit normalem Körpergewicht ist die Wahrscheinlichkeit, eine durch Übergewicht geförderte Erkrankung zu bekommen, geringer als für Übergewichtige. Doch was gilt als Normalgewicht und wann spricht man von Übergewicht und Adipositas und welche Auswirkungen hat das auf das Erkrankungsrisiko?

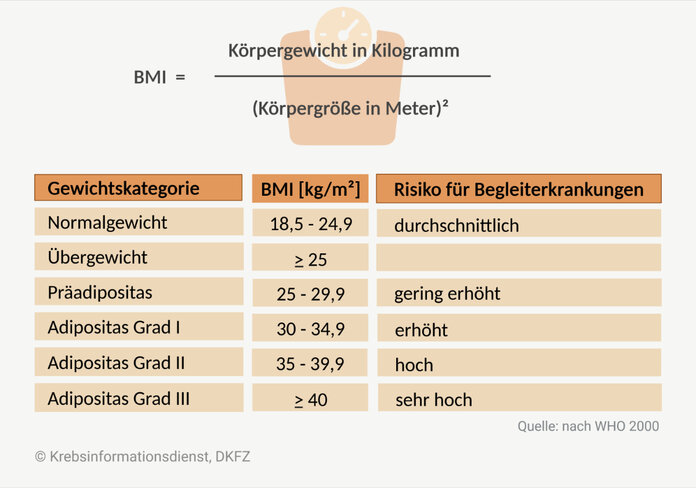

Gewichtskategorien: Dafür wird vereinfacht der sogenannte Body Mass Index (BMI) herangezogen, der das Körpergewicht im Verhältnis zur Körpergröße betrachtet. Der BMI dient zur Abschätzung des Körperfettanteils und zur Einteilung in die verschiedenen Gewichtskategorien. Personen in Europa gelten ab einem BMI über 25 kg/m² als übergewichtig und ab 30 kg/m² als fettleibig bzw. adipös. Je höher der BMI, desto größer ist das Risiko für Begleiterkrankungen, die im Zusammenhang mit Übergewicht stehen.

Der Faktor Bauchumfang: Von besonderer gesundheitlicher Bedeutung scheint auch das viszerale Fettgewebe zu sein, das im Bauchraum die Organe umgibt. Da der BMI keine Aussage zur Körperfett-Verteilung erlaubt, kann bei Übergewicht zusätzlich der Taillenumfang oder das Taillen-Hüft-Verhältnis zur Risikoabschätzung herangezogen werden.

Vereinfacht deutet ein Bauchumfang von mehr als 102 Zentimetern bei Männern und über 88 Zentimetern bei Frauen auf zu viel Bauchfett hin – wobei hier weder Körperbau, ethnische Abstammung noch Alter berücksichtigt werden. Genauere Messverfahren, wie die Computertomographie, sind erheblich aufwändiger und für die allgemeine Anwendung nicht geeignet.

Übergewicht: Welche Ursachen sind bekannt?

Neben genetischer Veranlagung beeinflussen Ernährung und Lebensstil entscheidend das Körpergewicht. Im Alltag können durch überwiegend sitzende Tätigkeiten und mangelnde Bewegung oft nicht genügend Kalorien abgebaut werden. Dann genügt es bereits, über Jahre immer etwas mehr zu essen, um deutlich zuzunehmen. Dies gemeinsam führt im Erwachsenenalter typischerweise über eine anhaltende Gewichtszunahme zu Übergewicht und gegebenenfalls zu Adipositas.

Möglicherweise haben auch epigenetische Faktoren, das Mikrobiom des Darms und psychosoziale Faktoren einen Einfluss auf die Entstehung von Übergewicht. Daran wird weiter geforscht.

Übergewicht und Krebs: Die Zusammenhänge sind komplex

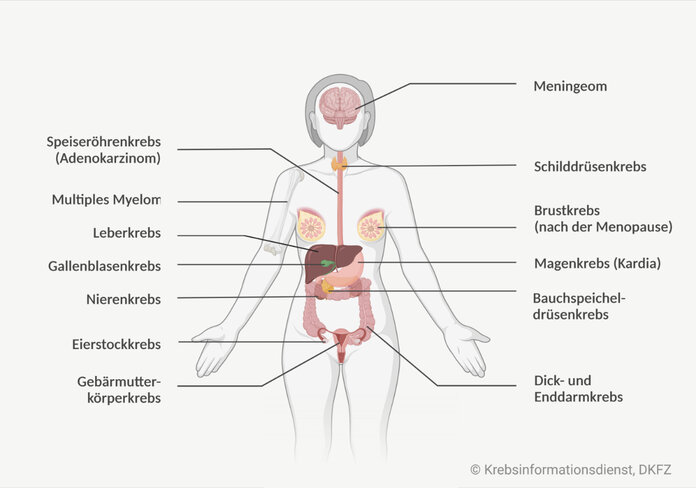

Bild: Krebsinformationsdienst, DKFZ, erstellt mit BioRender.com

Starkes Übergewicht im Sinne einer Adipositas kann als komplexe, multifaktorielle, chronische Krankheit angesehen werden. Diese über das Normalmaß hinausgehende Fettansammlung stellt bei Erwachsenen ein Risiko für zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes mellitus Typ 2, Lebererkrankungen und auch für Krebserkrankungen dar.

Diese Krebsarten sind betroffen: Für mindestens 13 Krebserkrankungen gilt nach Aussage der Internationalen Agentur für Krebsforschung (International Agency for Research on Cancer, IARC) ein Zusammenhang mit übermäßigem Körperfett inzwischen als bewiesen (siehe nebenstehende Abbildung). Der Zusammenhang zwischen starkem Übergewicht und dem Krebsrisiko ist dabei unterschiedlich stark und hängt unter anderem von der Krebsart, vom Geschlecht und vom Alter ab. Bei einigen weiteren Krebserkrankungen wird ein Zusammenhang vermutet.

Was führt zur Krebsentstehung? Welche biologischen Mechanismen der Krebsentstehung bei Übergewicht und Adipositas zugrunde liegen, wird intensiv erforscht. Viele Fragen zum Zusammenhang zwischen Adipositas und Krebs sind noch offen. Bereits klar ist: Die Fettzellen (Adipozyten) empfangen Botenstoffe und sie setzen selber Hormone frei. Je nach Art und Aktivität dieser Vorgänge kann es zu Stoffwechselstörungen, Fehlregulation der Sexualhormone, verstärkter Bildung von Insulin und insulinähnlichen Wachstumsfaktoren, Entzündungsreaktionen und oxidativem Stress im Fettgewebe kommen.

Fettleibigkeit in Europa: Zukunftsperspektiven

Vermutlich wird es kein europäisches Land schaffen, den Anstieg der Fettleibigkeit bei Erwachsenen in den nächsten Jahren zu stoppen. Bereits der Anteil der übergewichtigen und adipösen Kinder in Europa ist relativ hoch: 30 Prozent der 5- bis 9-jährigen Kinder sind übergewichtig. Bei den 10- bis 19-jährigen Kindern und Jugendlichen sind es 25 Prozent. Davon sind etwa jeweils ein Drittel adipös, insgesamt 12 Prozent beziehungsweise 7 Prozent. Möglicherweise werden diese Zahlen durch einen veränderten Lebensmittelkonsum und mangelnde körperliche Aktivität während der Corona-Pandemie weiter ansteigen.

Weitere Forschung notwendig: Die bisherige Datengrundlage zu Adipositas-bedingten Krankheiten im Erwachsenenalter wurde in der Regel bei Erwachsenen erhoben, die in der Kindheit ein normales Körpergewicht hatten. Nicht sicher geklärt ist bisher, ob adipöse Kinder ein höheres Risiko haben, im Erwachsenenalter adipös zu bleiben. Auch ob eine Adipositas im Kindesalter einen Risikofaktor für Krebs im Erwachsenenalter darstellt, ist mit den bislang vorliegenden Daten nicht ausreichend belegt. Weitere Studien zu dieser Fragestellung müssen folgen.

Krebs durch Übergewicht vorbeugen: Die Hinweise verdichten sich, dass zumindest in einigen europäischen Ländern in Zukunft Adipositas Rauchen als Hauptrisikofaktor für Krebs ablösen könnte. Effektive Strategien zur Vorbeugung und Lösungsansätze für Menschen mit hohem Risiko sind daher notwendiger denn je:

- Lebenslang ein normales Körpergewicht zu halten, ist ein wesentlicher Schritt, um das Risiko für Erkrankungen wie Krebs im Zusammenhang mit Adipositas zu verringern.

- Strategien auf gesellschaftlicher Ebene müssen verstärkt darauf abzielen, die Menschen vom Konsum kalorienreicher Lebensmittel abzuhalten und den Verzehr von Obst und Gemüse zu fördern.

- Zudem sollten verstärkt Anreize für körperliche Aktivität geschaffen werden.

Die Hoffnung der Experten: Erkenntnisse aus der Forschung zum Zusammenhang von Übergewicht und Krebs werden in der Zukunft beitragen, weitere effektive Strategien der Vorbeugung und Therapie zu etablieren.

Zum Weiterlesen: Verwendete Quellen und vertiefende Informationen

WHO European Regional Obesity Report 2022. 2. May 2022. ISBN: 9789289057738. https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289057738.

Leitlinien und systematische Übersichtsarbeiten

Simmonds M, Burch J, Llewellyn A, Griffiths C, Yang H, Owen C, Duffy S, Woolacott N. The use of measures of obesity in childhood for predicting obesity and the development of obesity-related diseases in adulthood: a systematic review and meta-analysis. Health Technol Assess. 2015 Jun;19(43):1-336. doi: 10.3310/hta19430.

Weitere Quellen (Auswahl)

WHO Consultation on Obesity (1999: Geneva, Switzerland) & World Health Organization (2000). Obesity: preventing and managing the global epidemic: report of a WHO consultation. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/42330 (S. 9).