Unter der Federführung von Michael Stratton vom Sanger Institute des Wellcome Trust analysierte nun ein internationales Team von Genomforschern insgesamt fast 5 Millionen Mutationen in insgesamt rund 7000 Tumor-Genomen bei 30 verschiedenen Krebsarten. Im Deutschen Krebsforschungszentrum waren Wissenschaftler aus den Abteilungen von Stefan Pfister und Peter Lichter beteiligt.

Das spezifische Muster von Mutationen, als "Signatur" bezeichnet, entspricht der Spur, die unterschiedliche Arten der DNA-Schädigung oder der fehlerhaften DNA-Reparatur im Erbgut hinterlassen. Das Ziel des Forschungsprojekts war, die spezifischen Schädigungsmuster auf ihre Ursachen zurückzuführen.

Eine häufige Signatur, die bei fast allen Krebsarten auftritt, spiegelt das Alter bei der Diagnose wider. Die in dieser Signatur zusammengefassten Mutationen bilden sich offenbar während der gesamten Lebenszeit mit konstanter Rate. Bei allen anderen der insgesamt 21 Signaturen fehlt die Korrelation mit dem Alter. Sie entstehen offenbar mit individuell unterschiedlicher Rate. Das deuten die Forscher als Reaktion auf krebserregende Substanzen oder aber als Folge der Entgleisung zellulärer Regelmechanismen nach dem Start einer bösartigen Entartung.

Die Wissenschaftler fanden bei Tabakrauch-bedingten Krebsarten die typischen DNA-Defekte, die auftreten, wenn die Zelle Schäden repariert, die aus der Anlagerung polyzyklischer Kohlenwasserstoffe aus dem Tabakrauch resultieren. Eine andere Signatur, die der Reparatur von UV-bedingten Doppelstrangbrüchen zugeordnet werden kann, tritt vorwiegend bei verschiedenen Arten von Hautkrebs auf. Auch bestimmte Krebsmedikamente verändern die DNA und hinterlassen eine typische Spur im Genom.

Mehrere andere Signaturen lassen sich als Resultat fehlerhafter Arbeit unterschiedlicher DNA-Reparatursysteme interpretieren. Darüber hinaus entdeckten die Forscher Mutationsmuster, die auf die Aktivität eines bestimmten Abwehrsystems hindeuten, mit dem die Zelle sich vor Viren schützt: Die so genannten APOBEC-Enzyme destabilisieren das Erbgut der Eindringlinge durch eine chemischen Veränderung. Genau diese Veränderung findet sich in starkem Maße bei bestimmten Krebsarten. Die Forscher halten dies für eine Art Kollateralschaden, für den Preis, den der Organismus für den Virenschutz zahlen muss. "Sollte sich diese Vermutung bestätigen, so wären wir auf einen sehr wichtigen neuen Mechanismus der Krebsentstehung gestoßen", sagt Stefan Pfister.

Die meisten Signaturen jedoch können keiner bekannten Ursache zugeordnet werden und sind möglicherweise die Spur von noch unbekannten DNA-Reparaturmechanismen. "In diese Richtung müssen wir unbedingt weiterforschen und herausfinden, welche biochemischen Mechanismen tatsächlich hinter den unbekannten Mutations-Mustern stecken. Nur so können wir die tatsächlichen Ursachen einer Krebserkrankung erkennen und möglicherweise gezielt dagegen vorgehen", so Stefan Pfister.

Erbgutschäden – ein komplexes Bild

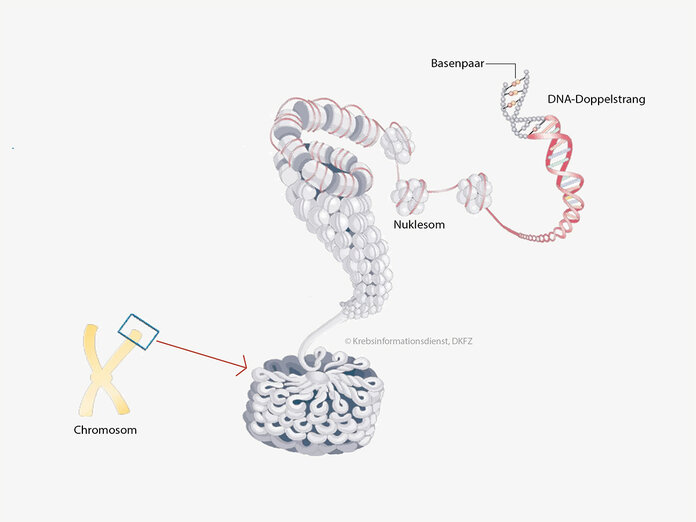

Die Forscher analysierten für jeden einzelnen Austausch, welcher der vier DNA-Bausteine (Nukleotide) durch welchen anderen ersetzt wurde. Dabei berücksichtigten sie außerdem die beiden Bausteine links und rechts der Austauschstelle. Auf diese Weise kamen 96 Mutationstypen zusammen, die 21 verschiedenen als "Signaturen" bezeichneten Mustern zugeordnet wurden. Darüber hinaus unterschieden sie, ob die Mutation auf dem abgelesenen oder auf dem nicht abgelesenen DNA-Strang auftrat. Dazu kann es als Folge der Arbeit spezieller DNA-Reparaturenzyme kommen, die nur für Schäden am abgelesenen Strang zuständig sind. Außerdem wurden kleine Einfügungen oder Verluste von DNA-Bausteinen erfasst.

Die Anzahl an Mutationen variierte bis zu 10.000-fach sowohl zwischen verschiedenen Krebsarten als auch innerhalb einer Art von Patient zu Patient. Die wenigsten Mutationen fanden sich bei Krebserkrankungen der Kinder, die meisten dagegen bei Krebs, der im Zusammenhang mit Mutagenen wie Sonne oder Tabak steht. Bei vielen Krebserkrankungen konzentrieren sich die Mutationen auf kleine Bereiche des Erbguts, ein Phänomen, das die Forscher als "Kataegis" (abgeleitet vom griechischen Wort für Donner) bezeichnen.

Zum Weiterlesen

Die Pressemitteilung des Deutschen Krebsforschungszentrums ist abrufbar unter www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-13-42-Spuren-im-Erbgut-verraten-Krebsursache.php.

Wie werden aus gesunden Zellen Krebszellen? Der Krebsinformationsdienst hat Informationen dazu in den Texten "Krebsentstehung und Metastasenbildung" zusammengestellt.

Das "International Cancer Genome Consortium" (ICGC, http://icgc.org/) ist ein weltweites Forschungsprojekt. Sein Ziel ist die umfassende molekulare Analyse der 50 bedeutendsten Krebsarten.

Fachpublikation:

Alexandrov LB, Nik-Zainal S, Wedge DC et al. Signatures of mutational processes in human cancer. Advanced online publication in Nature, 14 August 2013. doi: 10.1038/nature12477, abrufbar unter www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature12477.html.